医療法人 信和会 高嶺病院

-定年の廃止が看護師の人材難解消、看護技術向上にもつながる-

- 70歳以上まで働ける企業

- 賃金評価制度の改善

- 戦力化の工夫

- 採用難への対応

- 高齢社員の対人スキル活用

- 柔軟な勤務時間制度

- 助成金の活用

企業プロフィール

-

創業1982年

-

本社所在地山口県宇部市

-

業種医療業

-

事業所数

導入ポイント

- 看護師の採用難から1992年に定年を廃止。

- その結果、高い看護技術と若手に対する指導力をもったベテラン看護師が多数応募してくるようになり、人材難の解消ばかりでなく、看護技術の底上げにも寄与。

-

従業員の状況従業員数 107人 / 平均年齢 53.1歳 / 60 歳以上の割合 42.0%

-

定年制度定年年齢 定め無し / 戦力化の工夫 柔軟な勤務制度の導入

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 該当せず / 内容 該当せず

同社における関連情報

組織概要

医療法人信和会 高嶺病院は、山口県で唯一のアルコール依存症治療専門の精神科病院として1982年に開設された。患者本人の同意がある任意入院だけではなく、医療保護入院1の患者も積極的に受け入れていることから、治療意欲の低い患者や重症の患者も多い。治療は4か月の入院期間と退院後8か月の通院治療が基本となっている。自助グループとの連携の重視や訪問介護の実施など、退院後の支援にも力を入れている。

2017年8月1日現在の職員数は110名。このうち、給食調理員、清掃員など十数名はパート勤務となっている。年齢階層別にみると、「20 ~ 29歳」層が7名(6.4%)、「30~ 39歳」層が21名(19.1 %)、「40 ~49歳」層が20名(18.2%)、「50 ~ 59歳」層が25名(22.7%)、「60 ~ 64歳」層が8名(7.3 %)、「65 ~ 69歳」層が21名(19.1%)、「70歳以上」層が8名(7.3%)で、60歳以上の職員の割合は37名(33.6%)となっている。

毎年、新卒、中途合わせて、7 ~ 8名程度を採用している。近年の採用実績をみると、2016年度は8名(正看護師3名、准看護師1名、看護助手1名、給食調理員1名、作業療法士1名、事務担当者1名)、2017年度は7名(准看護師2名、看護助手2名、給食士2名、事務担当者1名)となっている。中途採用者の割合が高く、採用者の平均年齢は、2016年度は48.8歳、2017年度は38.6歳となっている。

後述する定年の廃止により、人材難は解消しつつあるが、依然、若手看護師の割合は少ない。現在20代の正看護師はおらず、准看護師も1名(1.9%)のみである。

同病院では、普通科高校卒業者を採用し、看護学校に通わせながら育成する方法も採ってきた。

1 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に定められた入院形態の一つ。対象は入院を必要とする精神障害者で、自傷他害の恐れはないが任意入院を行う状態にない者である。精神保健指定医による診察及び家族等のうちいずれかの者の同意が必要。

定年廃止の背景

同病院が定年を廃止したのは1992年のことである。1987年の開院以来、看護師の採用難が続いていた。看護学校を卒業したばかりの看護師は、就職先として大病院の総合診療科を第一志望に選ぶ傾向がある。また、アルコール依存症に対する社会的偏見もあって、新卒者の応募がほとんどないか、新卒者を採用できても、患者への対応に伴う精神的負荷の大きさや同僚との人間関係を理由に3~ 5年で辞めてしまう者も多く、同病院にとっては悩みの種だった。

看護師の確保・定着に向け、1992年に職員の賃金を約2割引き上げた。その結果、採用時の応募者数は増加したものの定着率は依然低いままであり、補充のため、採用を繰り返さなければならなかった。

この時期、同病院では定年の引上げについても検討を進めていた。きっかけは、高齢・障害・求職者雇用支援機構山口支部から、「いずれ少子高齢化の時代がくれば、労働力の確保は一層困難になることが予想される。今のうちに定年を廃止して、他の事業主の先駆けとなれば、世間の注目を集め、採用にも好影響が期待できる」との助言を受けたことである。定年を廃止した場合、定年延長導入奨励金が支給されることも後押しした。

定年廃止の効果

定年廃止により看護師をはじめとする人材の確保が容易となった。定年廃止から数年後、県内の病院で定年近くまで働いていた58歳前後の看護師が続々と応募してくるようになった。

精神科での勤務は他の診療科とは異なり、体力的な負荷は必ずしも大きくはない。定年廃止と同時期に賃金を引上げ県内の医療機関の中で最高水準となったことも功を奏した。

豊富な人生経験と高い技術をもったベテラン看護師が増えることで治療効果が向上するとともに、これらベテラン看護師による若手への指導力のおかげで病院全体の治療技術も底上げされた。

定年廃止から数年後には40 ~ 50代の中堅層の看護師も応募してくるようになった。その理由として、県内でいち早く定年を廃止したことが大きく、同病院で働く看護師の紹介で応募してくる者のほか、ハローワーク経由の者もいた。1999年、2000年の2年間で合わせて23名を採用することができた。

深夜勤、準夜勤の要員が増え、シフトを組む際の自由度が増したことから、育児・介護、高齢化に伴う体力の低下いった個々の事情に対応しやすくなったほか、休暇の取得率も向上した。こうした取組みにより、定年廃止後数年間は65歳前後で退職する者も少なくなかったが、70歳前後まで働く者も増えた。

高齢職員の役割・処遇・配置

同病院では、ベテラン看護師に、高い看護技術ばかりでなく、豊富な人生経験を活かした患者への対応も期待している。

アルコール依存症患者には、母親のような優しさをもって接することが必要だが、時には患者を厳しく叱るなど父親のような役割も求められる。こうした対応は人生経験の浅い若い看護師には難しい。

高齢看護師の持つ経験を後進に伝える場として、中高年看護師、若手看護師、作業療法士、精神保健福祉士などの混成チームによる訪問看護が機能している。患者の自宅を訪問し、中高年のベテラン看護師が生活指導を行う姿を間近にみせることが、若い看護師の成長につながっている。回復過程にある患者に接することで、治療効果を実感でき、働きがいにつながる効果もある。

賃金制度

職種ごとに異なる賃金テーブルを用意している。年功序列的色彩が濃く、65歳まで昇給が続く。65歳以降は基本給を約10%カットしている。65歳時点で退職していなくても退職金(一時金)を支給する。

短時間勤務を選択した場合、労働時間数に応じた賃金を支給する。

評価制度

日ごろの働きぶりを上長が評価し、特に勤務成績が良い者には昇給及び賞与に反映させている。

高齢職員を活用するための工夫

柔軟な勤務制度の導入

同病院では、本人の希望に応じて、隔日勤務、半日勤務など多様な勤務形態を認めている。現在、60歳以上の看護師のうち、3名が短時間、あるいは短日数勤務を選択している。同病院のシフトは、①8時15分-17時15分、②16時45分-0時(準夜勤)、③23時45分-8時30分(深夜勤)-の3種類である。制度上、60歳以降の看護師を除外しているわけではないが、実態として、60歳以上の看護師で深夜勤に就く者はいない。準夜勤に就く者も3割程度である。

就業環境の改善

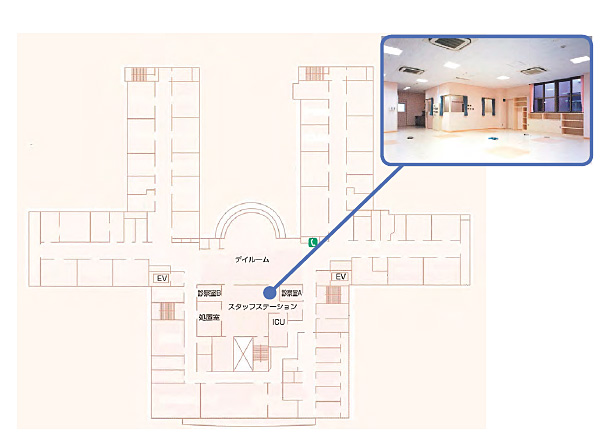

2005年に病院を現在の宇部市に移転する際、①ナースステーションを中心に病棟を配置することで動線を短縮する、②ナースステーションにゆとりをもたせ、休憩室や専用トイレを配置する-といった工夫を行い、高齢者であっても働きやすい環境の整備に努めた。

人材育成の仕組み

同病院では、2000年頃から、定期的に職員を集め、院長主催のカンファレンスを行い、治療や看護のあり方を確認している。それまでは、患者に対し、看護師ごとに異なった方法でアプローチすることもあったが、これによりチーム医療の質が向上した。

また、年齢にかかわらず、日本精神科看護協会が主催する研修やアルコール依存症学会に職員を派遣するなど専門的な知識・技術を学ぶ機会を提供している。

今後の課題

定年廃止により、人材難は解消しつつある。同病院では高齢のベテラン看護師の確保・活用に成果を上げてきたが、年齢構成のバランスに偏りがあるのも事実である。

治療において、ベテラン看護師と若手看護師が補完し合い、チーム医療をさらに活性化することが必要である。