沖電気工業株式会社

適所適材の人材配置を目指した管理職の人事制度の見直し

- 人事管理制度の改善

- 賃金評価制度の改善

企業プロフィール

-

創業1881年

-

本社所在地東京都港区

-

業種情報通信業

-

事業所数7(2024年3月31日現在)

導入ポイント

- 役割等級の導入にあわせた役職定年制度の廃止

-

従業員の状況従業員数 14,439名(2024年3月31日現在)※連結 / 平均年齢 44.5歳

-

定年制度定年年齢 60歳

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 無

同社における関連情報

企業概要

日本最初の通信機器メーカーである沖電気工業株式会社は、道路・航空・消防防災・防衛関連システムなどを提供するパブリックソリューション、メカトロ技術を活かした製品やネットワーク、ATM運用・監視などのエンタープライズソリューション、センシングやエッジデバイス、プリンタを提供するコンポーネンツプロダクツ、EMS事業などを中心にグローバルに展開する企業である。

従業員(国内外合計)は連結で14,439名、単独で4,648名である。

年齢構成(国内従業員)は単体では60歳未満が約9割、60歳以上が約1割、平均年齢は44.5 歳であり、50歳以上の従業員が約5割を占める状況である。

役職定年制度廃止の背景

従業員の定年年齢は60歳、定年後は希望者全員の雇用を確保するため、65歳までの継続雇用制度を導入しており、65歳から70歳までの雇用に関しては、従業員の能力、経験、スキル、勤務成績、健康状態などを考慮した一定の基準を設け、基準に該当した者について雇用を継続することとしている。

従来、管理職については、56歳を役職定年として定め、56歳到達により役職から降りることとしていたが、56歳前後で能力やパフォーマンスが大きく変わるわけでもなく、また、グローバルな事業展開を行うなか、「働きがい」を醸成し、挑戦することのできる組織風土の醸成が必要と考え、年齢にかかわらず能力や適性等を考慮した人材配置を行うこととし、2023年4月に役職定年を廃止した。

社員割合として30代~40代前半が低く、50代が高いため、後任の管理職が育つまで、今の50代社員が管理職の役割を引き続き担う必要がある。

役職定年制度廃止・高齢者雇用制度の内容

役職定年制度の廃止により、56歳以降も原則として、定年の60歳までは引き続き役職に就くことができ、マネジメント手腕を発揮することが可能となるが、あわせて組織の新陳代謝の観点から、自身の後任となる管理職の育成を行うことをミッションの一つとしており、本人のパフォーマンスや成果をみて、役職継続が可能かなどを確認している。

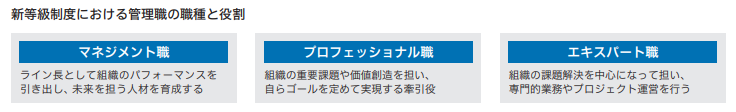

役職定年制度の廃止とあわせ、2023年度には管理職に複線化した役割等級制度を導入しており、管理職をマネジメント職、プロフェッショナル職、エキスパート職の3つに分類した。

マネジメント職はマネージャーとして組織のパフォーマンスを引き出し、未来を担う人材を育成する役割、プロフェッショナル職は組織の重要課題や価値創造を担い、自らゴールを定めて実現する牽引の役割、エキスパート職は組織の課題解決を中心になって担い、専門的業務やプロジェクト運営を行うこととしており、役割としては、マネジメント職やプロフェッショナル職のサポートを中心に担っている。

エキスパート職は一般社員以上のマネジメント職配下の役割位置づけであり、マネジメント職やプロフェッショナル職だった者がエキスパート職になることが多い。

3つに分類した管理職の役割等級については、マネジメント職が6等級(課長層2つ、部長層2つ、部門長層2つ)、プロフェッショナル職が3等級(課長層1つ、部長層1つ、部門長層1つ)、エキスパート職が1等級で設定している。各等級については、いずれもシングルレートの賃金体系とし、年1回の人事評価によって賞与に反映することとしている。

一般職から管理職に昇格するにあたっては、部門(配属の部門)で推薦された後、会社側で昇格試験を実施し、これに合格した場合、マネジメント職又はプロフェッショナル職に昇格する。

定年後の60歳以降は、役職を継続する一部の管理職などを除き、シニア社員制度に移行し、65歳までは継続雇用を希望する全員が1年更新で雇用される。65歳以降70歳までは、能力・経験・スキル、勤務成績、健康状態などを考慮し継続雇用される。60歳以降の継続雇用希望者は8割~9割程度、65歳以降に継続雇用される者は1割未満である。

シニア処遇制度に移行後は、職務の範囲が狭くなる又は責任の重さが軽減される。賃金体系は、管理職からシニア社員制度に移行した場合と、一般職からシニア社員制度に移行した場合とで体系が異なり、それぞれ3段階のグレードに分かれ、レンジが無いシングルレートの賃金体系となっている。定年60歳前後における賃金水準は平均約6.5割となる。

定年後、短時間勤務になる場合には、時間按分の賃金を支払うこととしている。

全高齢社員に対してキャリアデザイン研修を行っており、50歳前半で1回目、50代後半で2回目、定年前で3回目を行い、キャリアデザイン面談での対話を通じ、60歳以降の働き方の意思確認をするなど、セカンドキャリア形成を支援している。なお、60歳以降の継続雇用にあたっては、特に勤務地や転勤有無、両親の介護や勤務時間等に係るニーズが多く、これらの点を考慮して面談を実施している。

役職定年制度の廃止・高齢者雇用制度の工夫

管理職になるためには部門(配属の部門)の推薦が必要になるが、管理職が高齢者だけにならず、挑戦しようとする若手の意欲を摘むことがないよう、人事部門から現場部門に働きかけを行い、若手管理職の登用を促している。

また、管理職の人事評価項目においては、目標設定時に「人材育成」をミッションとして盛り込み、管理職の人事評価に組み込むことで、高齢社員の戦力化を図るとともに、組織の新陳代謝と後進の育成を実現できる環境を整えている。

管理職に登用する平均年齢は42歳程度で、早ければ30歳過ぎに昇格することもある。

労働組合との関係について、2023年度の人事制度の刷新は、管理職の処遇を改定するものであったため、事前に情報共有はしていたものの、組合との交渉や協議は必要なかった。

役職定年制度の廃止・高齢者雇用制度の効果等

成長への舵取りに向けた人事制度の刷新として、管理職の制度改革を実行したが、2023年の役職定年廃止の際に、管理職は複線型役割等級に移行して、報酬水準も約20年ぶりに見直し、平均8%引き上げた影響もあり、管理職の満足度は高いものが感じられる。また、全社員を対象とする意識調査においても、働きがいに関する項目(OKIワークエンゲージメント)における満足度が上昇した項目も見受けられるため、一定の効果があったと考えている。

今後の検討課題として、現在は会社が主体で人材配置を決定しているが、今後は従業員本人が自ら希望するキャリアを実現できる、顕在化している能力以外にもやる気や挑戦する意欲のある社員を登用することで、より活気のある制度としたい。

約25年前から社内公募制度を整えており、各部門が募集したポストに対して社員が応募できるような仕組みを整えているが、実績が毎年50名~60名程度となっており、また、募集要件も若手が中心であることから、高齢者の活躍の促進にも繋げるため、同制度を活発化させるため、制度の見直しを図っていこうと考えている。