株式会社 NJS(エヌジェイエス)

-60歳・65歳の節目で働き方の選択肢を設定し最長70歳まで現役可能-

- 70歳以上まで働ける企業

- 人事管理制度の改善

- 賃金評価制度の改善

- 戦力化の工夫

- 能力開発制度の改善

- コンテスト入賞企業

- 70歳定年

- 経営トップの強い意志

- 包括的な制度改定

- シニア等級制度

企業プロフィール

-

創業1951(昭和26)年

-

本社所在地東京都港区

-

業種技術サービス業(他に分類されないもの)

-

事業所数14か所

導入ポイント

- 改定の契機:技術者の人材不足、熟練者による技術伝承

- 定年年齢を10歳引き上げ70歳に

- 定年延長に合わせた、人事、賃金、評価の包括的な制度改定

- 60歳で本人の意欲・能力を踏まえて再格付けを行い、シニア等級へ移行

- 改定の効果:退職者減少や採用者増加等、人材確保への好影響

-

従業員の状況従業員数 833人 (2023(令和5)年6月現在) / 平均年齢 45歳 / 60 歳以上の割合 16.3%(136人)(内訳)60~64歳 54人 65~69歳 40人 70歳以上 42人

-

定年制度定年年齢 70歳 / 役職定年 従前より60歳

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 有 / 内容 定年70歳。運用により、一定の条件を満たした場合、70歳以降も契約社員として再雇用。現在の最高年齢者は78歳

同社における関連情報

企業概要

株式会社NJSは、戦後復興期の1951(昭和26)年に日本上下水道設計株式会社として創業した日本で最初の「水と環境」の建設コンサルタント会社である。以来、近代的な上下水道の普及と技術者の育成に取り組み、社会のグローバル化・デジタル化の進展を背景に事業を拡大。地域の水インフラを最適化する計画立案と施設の設計・施工計画を立案する「水コンサルタント」のリーディングカンパニーとして、上下水道等のインフラに関するコンサルティングを中心に全国14か所の事務所(48か所の出張所を管轄)を展開している。

社員数833人(非正規社員237人を含む)そのうち60歳以上の社員は136人で16. 3%を占め、70歳以上は42人で5%となっており、全体の平均年齢は45歳である。また、技術系コンサルティング業務がメインとなるため正規社員の職種別割合は技術職(土木系、環境系、機械系、電気系)が8割を占め、事務職が2割となっている。

雇用制度改定の背景

■経緯

同社は、2019(平成31)年4月に「60歳定年・65歳までの継続雇用制度」から一気に定年年齢を10歳引き上げ、「70歳定年制度」に改定した(会社が必要と認めた場合は70歳以降も継続雇用可)。 その背景には、土木・建築等の設計技術者の人材不足に係る将来的な懸念があった。官公庁からの上下水道事業を受注するには、国家資格者である技術士の保有数が企業としての競争力と優位性を決めることから、有資格者であるベテラン技術者の人材流出は競合他社を利することにもなりかねない課題となっていた。そこで、2019(平成31)年に「働き方改革による70歳定年の実現」「創造性と生産性の向上」「人材育成の基盤強化」を3つの柱として掲げ、ワーク・ライフ・イノベーション(仕事と人生の充実)の実現を目指し、人事制度を改定した。特に経営トップが重視したのは「働き方改革による70歳定年の実現」であった。

■経営トップの強い意志

制度改定に向けての検討は2年前の2017(平成29)年から進めていたが、当時、同業他社で70歳定年を導入している会社はほとんど見当たらなかったこともあり、人事部門は当初、70歳定年は時期尚早なので「65歳定年・70歳までの継続雇用制度」に改定することを考えていた。しかし、技術職の多くが取得している資格は年齢と無関係であることに加え、社長から「70歳定年を約束し、高齢者の方に意欲をもって働いてもらうことで会社の競争力を高める必要がある」との強い意向が示されたことから、70歳定年制度を前提とした人事管理制度改革に舵を切ることとした。なお、制度設計時にはプロジェクトチームを立ち上げ各事務所へのヒアリングを行うとともに制度施行前には全国の各拠点に社長はじめ役員が足を運び説明を尽くした。

新たな人事管理制度は、定年制度にとどまらず、賃金制度、評価制度といった人事制度全体に及んだため、外部コンサルタントと協同して制度設計を進めた。

人事管理制度の概要

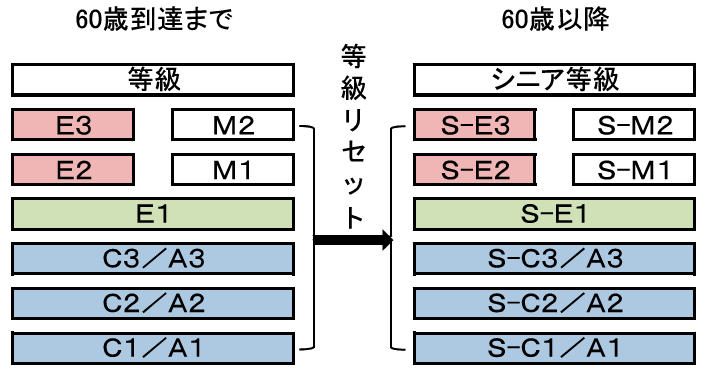

■シニア等級制度等の導入

人事管理制度改革以前、全社員のキャリアパスは単線型であったがこれを複線型に変え、「マネジメント(M職)」「エキスパート(E職)」「プロフェショナル(C職)」「アソシエイト(A職)」の4職群とした。M職、E職、C職が総合職で、A職が一般職である。総合職で入社する技術者は、勤務成績や会社指定の資格取得の有無などで昇格(C1→C2→C3)を果たし、管理職昇進のタイミングで昇格者全員はE1のグループリーダーとなり、次の段階でプロジェクトを任されるエキスパート職(E2→E3)か組織の統括管理を担うマネジメント職(M1→M2)に分かれていく。エキスパート職とマネジメント職に上下の差はない。

この複線型キャリアパスが60歳以上の社員にも適用される。ただし、60歳に到達した年の年度末に、それまでの役職を解き、本人の意欲や能力などを踏まえて再格付けをする。例えば、従来のE3クラスに相当すると判断されれば、新たにS-E3の等級に格付けされる(図表1参照)。

なお、65歳以降は健康面や体力面での個人差が大きくなることから、65歳になった時点で面談を行い、仕事内容の見直しと再格付けがなされる。標準ルールとして1等級ダウンして、業務負担を軽減させている。

■総人件費を増やさない工夫

60歳到達後の報酬体系は、等級により個別契約型の年俸制または月給制となる。いずれも賞与は原則支給しないため、60歳到達前と比較して60~80%程度の年収となる。また、退職金は60歳になった年の年度末に支給し、それ以降の積み増しは行わないこととし、人件費総額を極端に増やさないようにしている(図表2参照)。

| 項目 | S-M1/M2/E2/E3 | S-C1/C2/C3/E1/A1/A2/A3 |

|---|---|---|

| シニア等級への移行 |

|

|

| 報酬制度 |

|

|

| 評価制度 |

|

|

| 就労制度 |

|

|

| 退職金 |

|

|

| 福利厚生 |

|

|

■役割定義書で等級別役職別に評価

60歳でシニア等級に移行した後も、60歳未満の社員と同様の評価が行われている。同社の場合、顧客が自治体となるため、個人別の受注や売上げ目標を定量的に管理することができないため、「役割行動評価」を導入し、等級別・職種別に求められる役割定義書を作成し、評価に値する行動を明示。この役割定義書が60歳以上の社員にも適用され、前年度より評価がよければ昇給につながるため高齢社員のやりがいにつながっている。

高齢従業員戦力化のための工夫

■専門としての継続的な活躍

シニア等級制度は、60歳以上の技術職の活用の場を拡げることになった。 実際にプロジェクトリーダー(管理技術者)として活躍していたE職のエキスパートがシニア等級でもS-E職の社員として処遇され、引き続き現役のプロジェクトリーダーとして勤務している。また、60歳までマネジメント職に就いていたが、元々技術者でプロジェクトを回していた経験を活かして、再びエキスパートとして活躍するルートもある。

■後進の指導や品質管理等

シニア等級に移行した社員には、後進の指導や成果品等の品質管理の役割も期待されている。例えば、品質監理部に配属され、長年培った知見や経験を活かして設計等に間違いや不具合がないかをレビューすることで契約不適合を防止するなどの任にあたっている。

また、後進が育つまで部長等の管理職を継続している例もある。

健康管理・安全衛生・福利厚生

■健康意識の向上

2021(令和3)年よりオンライン健康改善プログラムを導入し、希望者全員にスマートウォッチと体組成計を配付している。社員に体重や歩数記録を推奨して、社員の健康意識の向上や健康管理に努めている。

■柔軟な働き方

2019(令和元)年に全社員を対象に柔軟な働き方としてコアタイムを10:00~15:00とするフレックスタイム制度を導入した。

2020(令和2)年に全社員に対してノートパソコン及びスマートフォンを支給し、働き方改革の一環として週2回を上限に在宅勤務制度を導入した。

これら一連の取り組みの結果、通勤の負担がなくなり在宅勤務の推進及び業務効率が向上した。

■福利厚生

慶弔規程、休職、休業その他の制度の適用については、シニア等級への移行を実施する60歳到達前後と同一としている。

制度改定の効果と今後の課題

■効果

制度改正前には60歳定年の時点で退職する社員もいたが、60歳到達時に全員がシニア職に移行するため、退職する社員はほとんどいなくなった。また、採用人数も増加してきており、人材確保に良い影響が出ている。

■課題

2019(令和元)年に制度改定を実施してから4年が経過したものの、定年年齢を10歳引き上げたため、定年到達者は出ていないが、今後定年到達者が増加したときを見越しての対応について、既に制度の見直しを始めている。年齢を重ねるごとに体力が落ち、仕事の範囲や責任に対しての考え方、働き方の希望も変化し、従来通りのフルタイムで働くことが難しい社員もいる。 会社として、一律的な働き方を求めるのではなく、個人の希望に沿える「ジョブ型人事制度」や「週休3日制」等のフレキシブルな制度へ変更する必要があると考えている。