YKK株式会社

役割を軸とした成果・実力主義と定年制廃止により、企業理念である「公正」を実現

- 70歳以上まで働ける企業

企業プロフィール

-

創業1934年

-

本社所在地東京都千代田区

-

業種製造業

-

事業所数会社数:112社 (国内 19社/海外 93社)(2024年3月31日現在)

導入ポイント

- 「公正」を会社の基盤に置き、時間をかけた検討の上、定年制を廃止

- 先行して導入していた役割を軸とした成果・実力主義により、組織の新陳代謝は確保

-

従業員の状況従業員数 4,364名(2024年3月31日現在) / 平均年齢 42.5歳 / 60 歳以上の割合 11%

-

定年制度定年年齢 定め無し

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 該当せず

同社における関連情報

企業概要

YKK株式会社は、ファスナー、スナップ・ボタンなどのファスニング商品の製造・販売を行うファスニング事業を中核として、世界70の国及び地域で事業を展開している。

本社機能を東京と富山に分けており、両拠点に人事機能を有している。

従業員数は正社員、契約社員あわせて4,364名。従業員の年齢構成は60歳未満3,894名(89%)、60歳代前半382名(9%)、60歳代後半以降88名(2%)、平均年齢は42.5歳である。

定年制廃止の背景

YKKの事業活動の判断基準は経営理念にある「公正」であり、社員に対して年齢を基準とし一律に退職させる「定年制度」や、再雇用されても給料が下がるような処遇は、「公正」ではないとかねてから考えていた。

事業構造は約9割が海外売り上げであり、海外勤務の社員も多数在籍している。そのようなグローバルな環境のもとでは、年齢を基準として社員の処遇を判断しない国や地域もある中、日本にあるYKK本社においても、上述の判断基準に基づき、"定年"についての議論が徐々に深まっていった経緯がある。

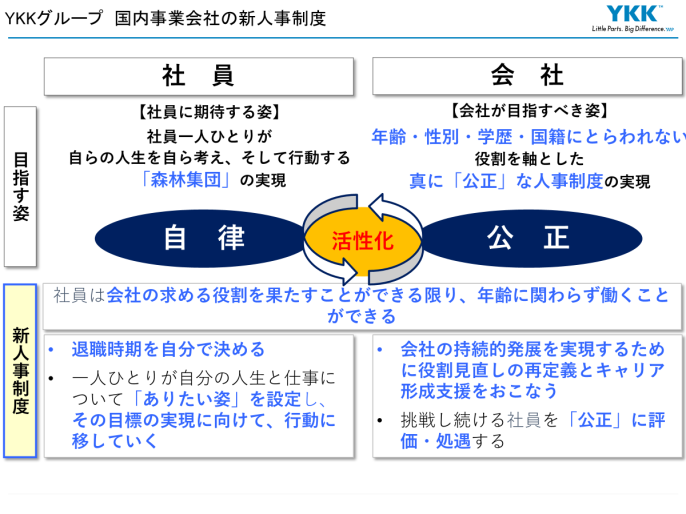

定年制を廃止したのは2021年であるが、唐突にはじめたわけではない。2011年から社長をプロジェクトリーダーとする、働き方"変革への挑戦"プロジェクトを立ち上げ、社員には自律を、会社は公正をさらに追及するための様々な仕組みを導入している。その内容を定期的に発信するなど時間をかけて、社員の定年制廃止への理解を深めていった。そのため、定年制廃止の導入にあたって社内での大きな混乱はなかった。

定年がない場合、いつまで働くのか、という、退職時期に関する問題も考えられるが、運用ルールは走りながら作っていこうという考えでスタートしている。

また、役割を軸とした成果・実力主義を導入していたという土壌も、定年制廃止がスムーズに進んだ要因として大きいと考えている。

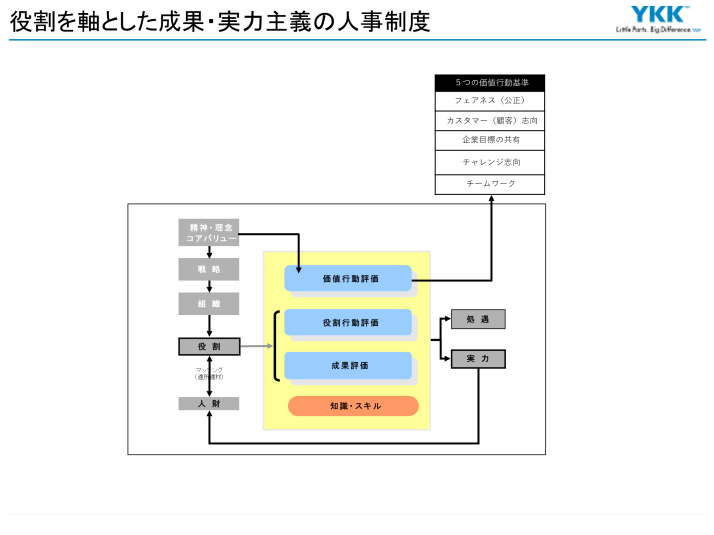

定年制廃止の内容

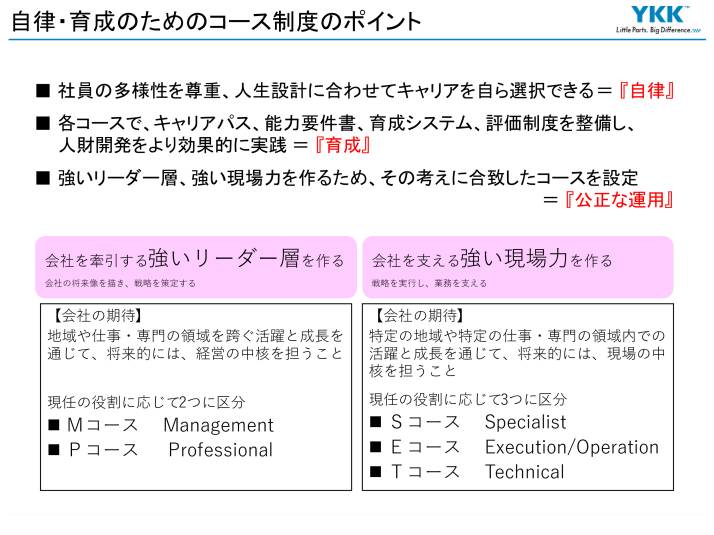

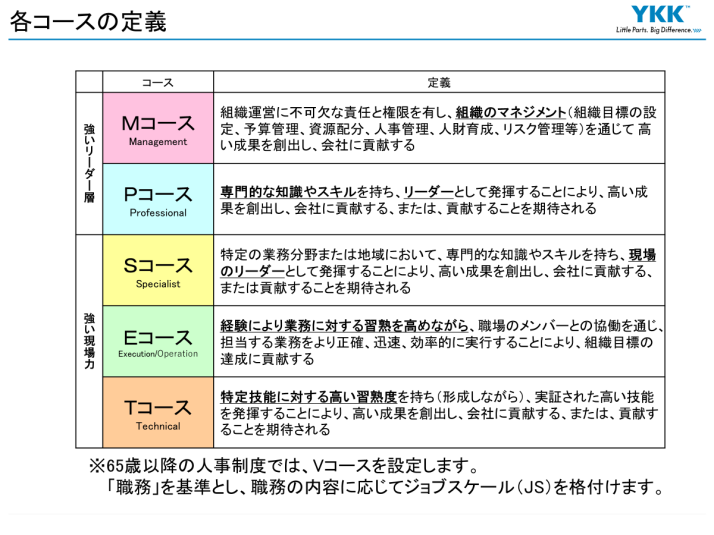

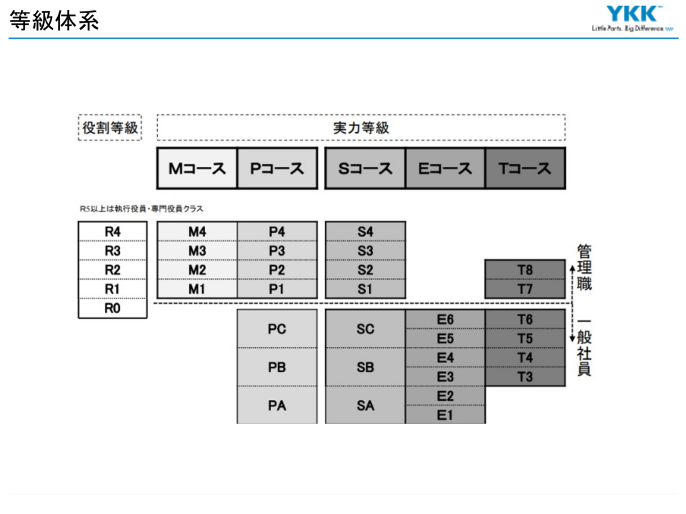

2000年に職能資格制度から成果・実力主義の人事制度に移行し、2007年にさらに"役割を軸とした"成果・実力主義の人事制度を採用しており、役割に基づいた給料体系となっている。管理職層の基本給は役割給と実力給の2本立てである。具体的には入社時から管理職になるまでは実力給を基本とし、管理職になるとポストに応じた役割給も加算されるようになる。

実力給は等級に応じたレンジ給が設定されている。一般社員で6段階、管理職で6段階の等級がある。等級ごとに実力給の上限額と下限額を設定し、評価に基づきレンジ内で水準が上下する。一定以上の評価により昇格試験を受けることができ、試験に合格することで1つ上の等級に昇格する。一方、昇格することもなく、求められる行動や成果を発揮できずに、同じ等級に一定期間以上居続けた場合、1つ下の等級へ降格する。上位等級になるほど、より短い期間で成果を出すことが求められる。

在級年数と評価を掛け合わせることで、昇格・登用・降格・降職という役割見直しを運用している。これにより、定年制廃止と組織の新陳代謝を両立するようにしており、この動きは、上のポストほど激しい。

役員、執行役員の役職定年は残しており、役員は続けられる期間が定まっている。社員については、以前は事業部によって役割見直しのルールが異なっていたが、現在は上述のルールで全社を統一している。

定年はないものの65歳をキャリアの節目として、社員が65歳になる前にその後の将来設計をできるよう、複数回のキャリア面談の仕組みを設けている。63歳時のキャリア面談においては、65歳到達後も就労の意向があるかの希望を確認し、就労意思がある人に対し、仕事の内容や働き方を確認している。64歳時のキャリア面談においては、就労意思に変わりがないか改めて確認している。なお、65歳以前と以後で、同じ職務内容であれば処遇は同水準としている。

定年制廃止の工夫

定年制を廃止しても組織の新陳代謝が維持されるための仕組みが重要であり、これらを保有することができるか否かを懸念して、定年制の廃止をためらう企業も多いのではないかと感じている。当社の場合は理念があり、社員には自分でキャリアをどこまで続けるのか、具体的なプランを作成し、各自で決めてほしいと考えている。

社員がこれまでやってきた仕事から65歳になると全く違う内容に変わるのではなく、本人の希望を踏まえながら仕事をアサインする。基本的にこれまで行ってきた仕事と同様のものに取り組んでいただき、これまでのキャリアで積み上げた専門性を発揮してもらう方針である。

定年制廃止以前は、定年後の再雇用時の職務・役割を会社が提示し、本人と話し合って決定した上で、定年時に退職金を受け取って再雇用に移行していた。定年制廃止後の退職金制度は、定年廃止前と同じく60歳まで積み立て、定年廃止前に入社した社員は65歳到達時に、定年廃止後に入社した社員は退職時に退職金を受け取ることとしている。

定年制廃止の影響・効果

定年制廃止によって60代の退職者は減ったが、転職が当たり前という世相の影響もあり、全体では急激に人が増えている状況ではない。

定年制廃止を導入して3年経ち、2024年度より初めて65歳以上の社員が勤務を開始している。次年度についても、65歳を超えて継続勤務を希望する人は約半数程度である。継続勤務者と退職者がそれぞれ5割であり、人員構成としても問題はない。

2021年から社内公募を実施している。部長クラスのポストは公募していないが、スタッフや係長級のポストの公募は盛んになってきており、年齢に関わらず同じ等級で、異なる職種にチャレンジすることも可能である。

今後の課題

残っている課題としては、退職するタイミングを自ら決定できない社員への対応である。これまでは、定年が実質的な退職ルートとなっていたが、それがなくなった今、客観的な指標が必要と考えている。

定年制廃止に伴い、中堅社員のモチベーション維持も課題である。特に、幹部候補生となるような優秀な人財は、想像力豊かで将来を見据えているため、限られたポストに自身が配置されるのか、配置されるのが遅れるのではないか等を危惧している。組織の活性化の観点からも、中堅社員のモチベーションの維持・向上は重要であり、今後、どのような対応が考えられるか検討が必要と考えている。