ダイキン工業株式会社

定年引き上げをはじめとした抜本的な人事・処遇制度見直し

- 70歳以上まで働ける企業

- 人事管理制度の改善

- 賃金評価制度の改善

- 戦力化の工夫

企業プロフィール

-

創業1924年

-

本社所在地大阪府大阪市

-

業種製造業

-

事業所数連結子会社 349社(国内31社、海外318社) 2024年3月31日現在

導入ポイント

- 喫緊の課題である人材力強化に向けて、定年を65歳に引き上げ。

- 56歳到達時の役職定年(ダイキンでは役職離任と呼称)を廃止。

- 56歳での賃金の見直しを廃止し、65歳までの間、年齢により一律に下げることのない体系へ変更。

-

従業員の状況従業員数 9880名(2024年3月現在。再雇用者等含む) / 平均年齢 43歳 / 60 歳以上の割合 約11%

-

定年制度定年年齢 65歳

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 有

同社における関連情報

企業概要

ダイキン工業株式会社は、「空調」「化学」「フィルタ」を柱に、空調・冷凍機、化学、油機、特機、電子システムに関する事業を展開しており、事業展開する国は170カ国以上、生産拠点は120拠点以上にも及ぶ。

再雇用者を含む従業員数は9,880名、従業員の年齢構成は60歳未満が約89%、60歳以上が約11%であり、平均年齢は43歳である。

人事・処遇制度の見直しの背景

今後の事業拡大に向けて人材が質・量ともに不足している中、人材力強化が喫緊の課題であり、社内人材の能力を最大限に引き出し、活かしていくことが不可欠であった。

年齢構成から、10年後の2033年には60歳以上の人数が全体の1/5(21%)へ増加する見込みであり、ベテラン層の活性化が必須であった。

高い帰属意識を持ち、挑戦への執念・行動力のあるベテランの豊富な知識・ノウハウ・経験を従来以上に活かすために、定年延長を実施した。

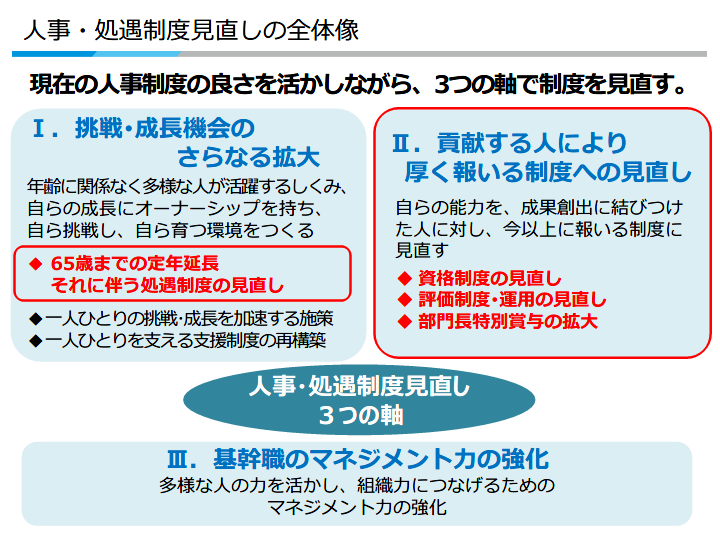

ベテラン層のみならず今後を担う若手・中堅層の活性化が重要であると考え、定年延長と同時に人事・処遇制度の見直しを実施した。

見直しにあたっては5~6年をかけて経営トップ層や労組との協議を重ねており、従業員の意欲と納得性を重視した。

定年延長の具体的な内容

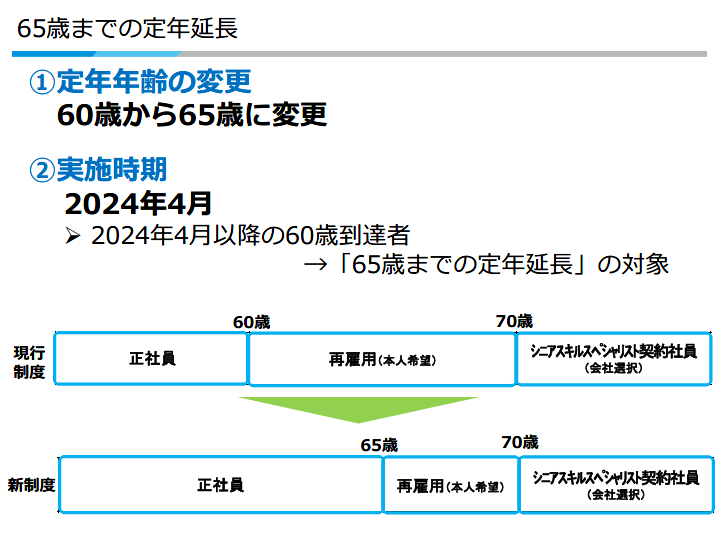

旧制度では56歳到達時に役職離任、60歳まで正社員、60歳から70歳までは再雇用(本人希望)、70歳以降はシニアスキルスペシャリスト契約社員(会社選択)としていた。実態として、56歳で役職離任した人、さらには60歳を超え再雇用として働く人でも、従来と同様の業務を担う人も多く、大半の再雇用者がフルタイムで勤務していた。

新制度では、65歳まで正社員、65歳から70歳までは再雇用(本人希望)、70歳以降はシニアスキルスペシャリスト契約社員(会社選択)としている。シニアスキルスペシャリストの最高齢は80歳代。

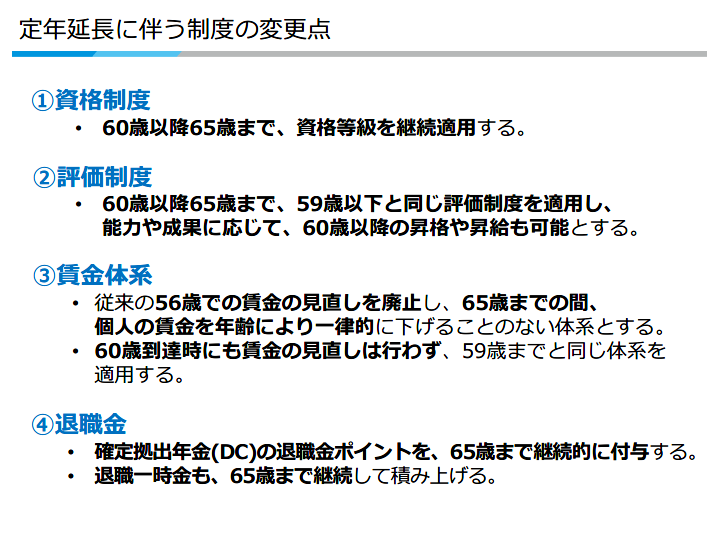

定年延長に伴い、旧制度では60歳まで適用していた①資格制度、②評価制度、③賃金体系、④退職金は65歳まで継続適用している。

基幹職(管理職)の役職離任の廃止

従来は56歳到達時に役職離任(およびそれに伴う賃金見直し)を行っていたが、一律の年齢による役職離任を廃止した。

また、役職離任に伴う資格呼称への移行(部長・課長等の役職呼称から参事・参与等の資格呼称へ)も廃止し、65歳定年まで役割に応じた役職呼称を継続することとした。

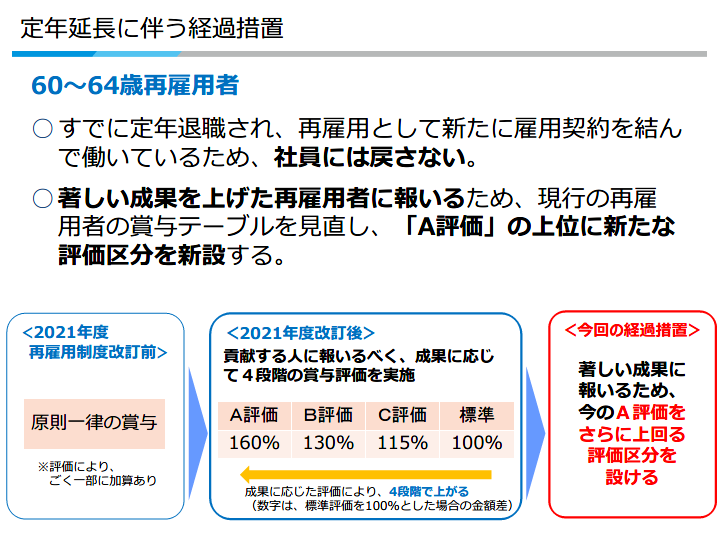

定年延長に伴う経過措置

《56~59歳基幹職・一般社員》

2024年4月時点で56~59歳の基幹職・一般社員は、56歳到達時に賃金見直しが行われていたが、制度変更に伴う経過措置として、賃金を新制度(賃金見直しのない体系)にあわせて引き上げた。また資格呼称となっていた基幹職は、各人が担う役割に応じて、2024年4月に部長・課長などの役職を改めて付与した。

《60~64歳再雇用者》

既に定年退職して再雇用されている60~64歳の再雇用者は正社員には戻さない一方、再雇用者の賞与評価の体系を見直し、従来の4段階評価の上にさらに評価区分を設け、優秀者の賞与を増額できるようにした。

賃金形態・人事評価

基本給は職能給をベースとし、能力成長や成果を昇給・賞与に反映している。従来から成果主義の考え方を徹底し、評価格差を大きく設定している。

ダイキンでは「成果」を「結果」「挑戦」「成長」の3つの見方から評価しており、若手は「挑戦」「成長」をより重視して評価するが、上位資格ではより「結果」の比重を高めている。

従来の56歳での賃金の見直しを廃止し、65歳までの間、個人の賃金を年齢で一律に下げることのない体系とし、60歳到達時にも賃金の見直しは行わず、59歳までと同じ体系を適用している。また資格制度・評価制度等も65歳までの間、59歳までと同じ制度を適用している。

人事制度見直しに当たっての工夫

定年延長や役職離任の廃止により、若い社員は新制度に対し、「若手にポジションが回ってこない」「ベテラン向けの制度なのでは」と受け止めて不安を抱えていたという声も聞く。

このため、若手・中堅を含むあらゆる年齢層の能力成長や成果により報いることができるよう運用を次年度から見直すこととしている。また、役職への登用や配置については、部門の事業ニーズや組織運営の方針に基づき、一人ひとりの能力・経験を踏まえて、年齢に関わらない役職に交代や変更をこれまで以上に柔軟に行っていくこととしている。

なおダイキンでは人事異動が毎月2回(年24回)行われている。また2023年に導入した人材データベースにおいて、「年齢」「役職」「社内歴」等の基本情報に加え、上司・本人が「強みや専門性」「仕事・キャリアの考えや希望」「育成に関する方針」「上司との対話記録」等を記入し、情報を蓄積・更新する仕組みとしており、人材育成や配置につなげている。

通常の賞与とは別に「部門長特別賞与」を設けており、資格・年齢にかかわらず、あらゆる層の著しい成果や貢献に対して支給している。

定年延長にともなう総額人件費の増加をおさえるため、一般的には既存の手当の見直しを行う企業が多いが、ダイキン工業は2000年の人事処遇制度見直しの際に、年功的・属人的な手当はすべて廃止している。一方、今回の定年延長時には、従業員のモチベーション維持の観点から全体の賃金カーブの抑制や引き下げは行っていない。結果として総額人件費は増加しているが、最も重要な「人」に対する投資と位置づけている。

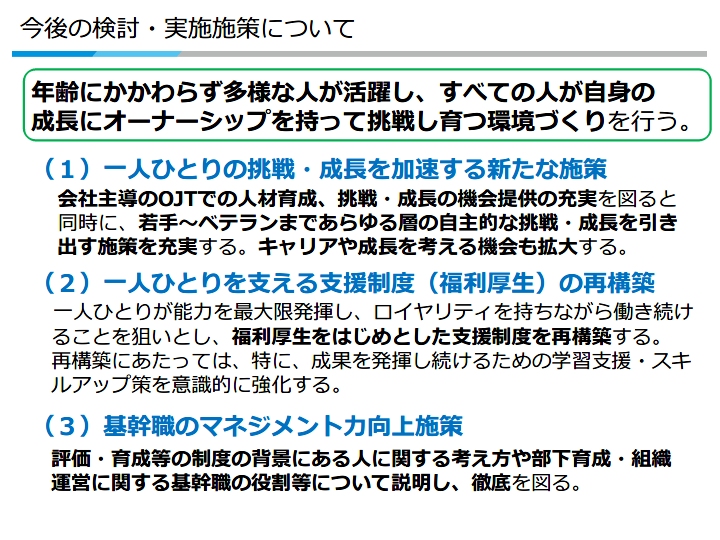

今後の検討事項

今後は、挑戦・成長を加速する新たな施策、福利厚生の再構築、基幹職のマネジメント力向上施策を行い、年齢にかかわらず多様な人が活躍し、すべての人が自身の成長にオーナーシップを持って挑戦し育つ環境づくりを行う。