大和ハウス工業株式会社

定年制度・役職定年制度・嘱託再雇用制度を段階的に見直し

- 70歳以上まで働ける企業

- 人事管理制度の改善

- 賃金評価制度の改善

- 戦力化の工夫

企業プロフィール

-

創業1955年4月5日

-

本社所在地大阪府大阪市

-

業種総合建設業

-

事業所数63(2024年4月1日現在)

導入ポイント

- 2024年問題やベテラン社員の活用の観点から役職定年を廃止

- 嘱託再雇用制度(アクティブ・エイジング制度)を複線化し、現役同等の働き方を用意

-

従業員の状況従業員数 16,135名(2024年3月31日現在) / 平均年齢 40.4歳(2024年3月31日現在) / 60 歳以上の割合 1,070名・6.2%(2024年3月31日現在)

-

定年制度定年年齢 65歳

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 有

同社における関連情報

企業概要

大和ハウス工業株式会社は建築事業、都市開発事業の他、環境エネルギー事業や海外展開も行っている会社である。従業員数は連結で48,483人、単体で16,135人(2024年3月31日)である。

従業員の年齢構成は60歳未満16,151名(93.8%)、60歳代前半842名(4.9%)、同後半200名(1.2%)、70歳以上28名(0.2%)、平均年齢は40.4歳である。(2024年3月31日時点)

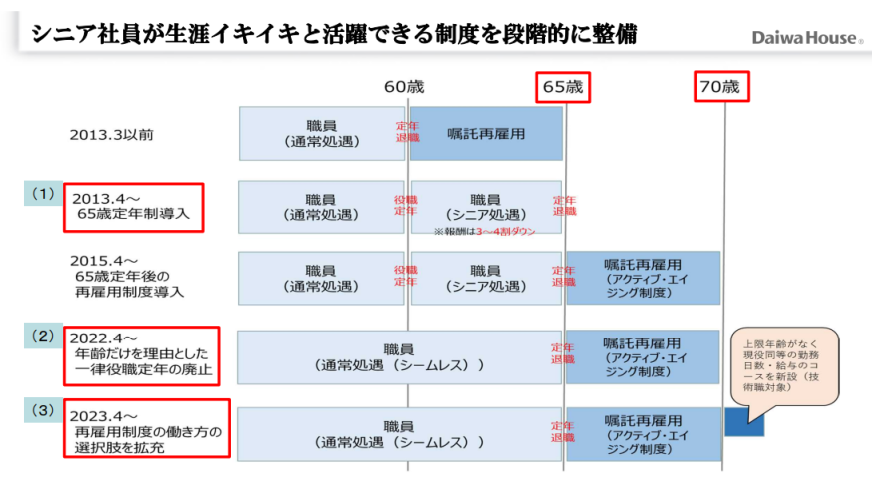

人事・処遇制度の見直しの背景

旧制度では60歳役職定年、65歳定年(2013.4~)、定年後は70歳までの再雇用(2015.4~)としていたが、2024年問題(時間外労働の上限規制の適用)への懸念、事業維持発展のためのベテラン社員の活用、60歳前後で同じような仕事をしているにも関わらず賃金が下がることに懸念を感じていた。

シニアに仕事を頑張ってもらうための選択肢として、まずは役職定年の廃止に取り掛かった。2021年に議論を開始し、2022年に役職定年を廃止した。

制度見直しの内容

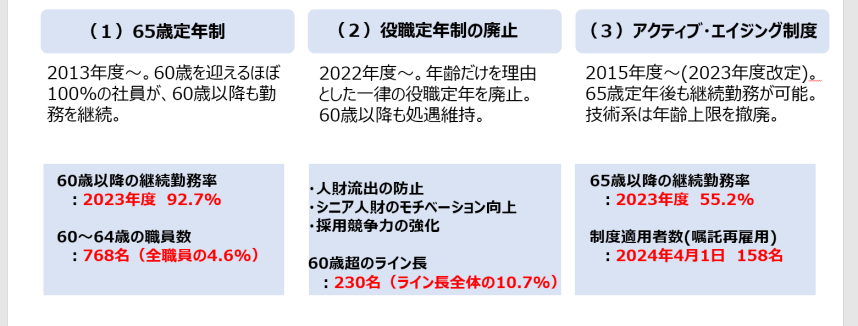

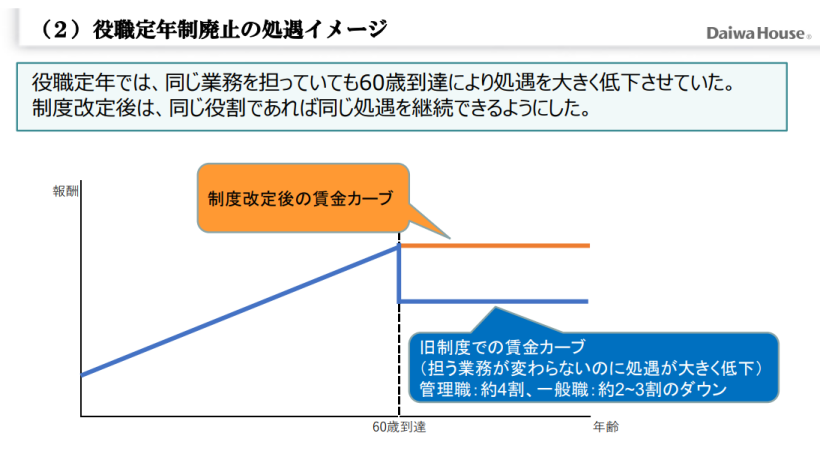

■役職定年廃止

従来は60歳で役職定年となった後、65歳で定年退職するまでは、ほとんどの管理職はポストを降り、賃金は約4割下がっていた。(一部後任が見つからない管理職については続投していた。)

一般職員についても60歳以降、仕事内容が変わらない一方で、賃金は2~3割下がっていた。

2022年の制度見直し後は、管理職・一般職員変わらず60歳以降も60歳以前と同様の評価処遇となっているが、65歳の定年まで60歳以前と同じポストが保証されているわけではなく人事異動によって役職の変更もありえる。

現在60歳以降の継続勤務率は92.7%、60~64歳の社員は768名(4.6%)、60歳以上のライン長230名(10.7%)である。(2023年度)

■嘱託再雇用制度

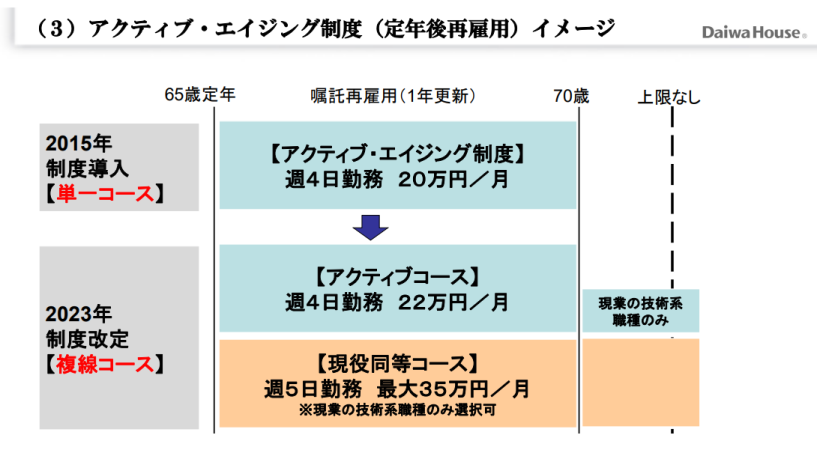

従来、定年退職後の嘱託再雇用制度では画一的な処遇を行っており、2015年にアクティブ・エイジング制度を導入した際も週4日勤務月給20万円で統一されていて、賞与評価で個人差を設けていた。

2023年4月からアクティブ・エイジング制度が拡充され、1)週4日勤務月22万円、2)週5日勤務月最大35万円(現業の技術系職員のみ対象)で勤務可能としている。

原則70歳を上限としているが、技術系職員(現場の設計や施工管理担当者のみで本社従業員は不可)であれば年齢上限を設けていない。

65歳以降の継続勤務率は2023年度で55.2%、制度適用者数は2024年4月1日時点で158名である。

■越境キャリア

越境キャリアは、2022年に導入した制度で大和ハウスにいながら他の企業等で仕事をできる制度であり、対象社員の属性を限定してはいない。

全社員のうち百名弱が本制度を利用している。仕事の内容は様々で、起業して土日就業したり、他企業で業務委託の形で仕事したり、会社が用意した副業先で働く者もいるが、ほとんどは社内副業として、社内の所属部署以外の人手不足部門を手伝う形で仕事をしている。

■賃金制度

賃金は能力給(職能給)とグレード給(資格給)から構成されており、職能給は毎年4月の査定、資格給は1~9級で定められる。4月査定による毎年の定期昇給は60歳以降には適用しない。賃金カーブは右肩上がりで、平均以上の査定を受ければ基本的には毎年賃金が上がるため年功的な側面もある。また、全国転勤か地域限定かによって定期昇給およびベースアップの金額は変わる。

制度見直しの工夫

シニアの経験や人脈が活きる営業ルートリレーション、安全・品質検査、社内自主業務監査等の部門に重点的にシニアを配置することで、シニアの活躍場所を設けた。これにより、シニア世代の活用だけでなく、やむを得ずこれらの部門に配属していた「現役世代」を、現場の最前線に維持・投入することが可能になり、最前線の人員不足の解消が図られた。

制度見直しの影響・効果

技術職を中心に、同業他社や独立をしていた人材が流出せずに社内に留まることで人手の確保ができている。

一方、旧制度では60歳で役職定年であったため、制度を理由に管理職をポストオフすることができたが、新制度では人事評価を行い管理職継続の可否を判断する必要があるので、運用が難しいと考える人もいる。