川崎重工業株式会社

幹部職員(管理職層)の人事制度改定に併せ、役職定年を廃止

- 70歳以上まで働ける企業

- 人事管理制度の改善

- 賃金評価制度の改善

企業プロフィール

-

創業1896年

-

本社所在地兵庫県神戸市

-

業種製造業

-

事業所数20(2024年4月1日現在)

導入ポイント

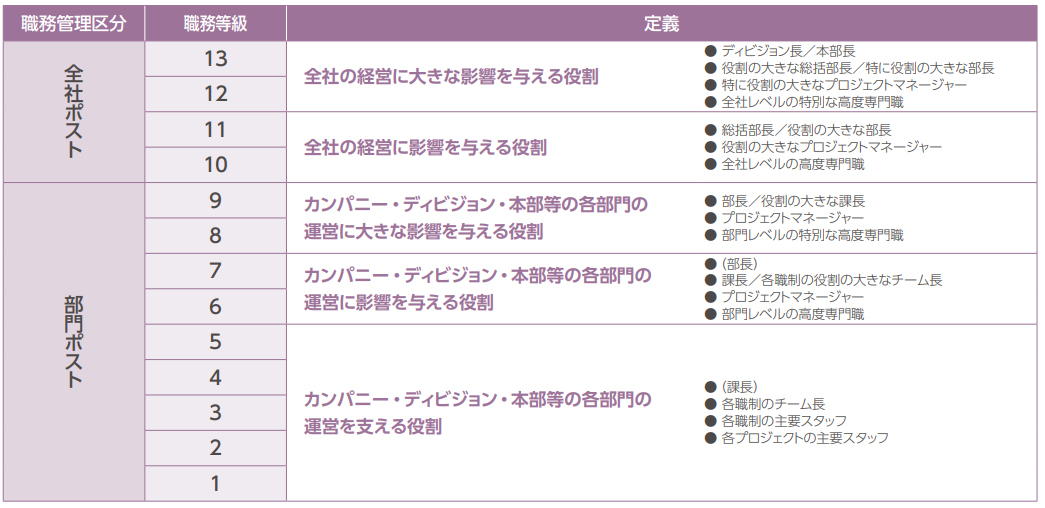

- 幹部職員の職務価値と報酬を一致させるため、職務等級制度を導入

- ポスト任期制、社員の行動特性区分に応じた配置と併せて役職定年制を廃止

-

従業員の状況従業員数 15,297名(出向者含む)2024年3月31日時点 / 平均年齢 41.6歳 / 60 歳以上の割合 6.24%

-

定年制度定年年齢 65歳

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 有 / 内容 一定の条件のもと70歳まで雇用ができる。定年退職後70歳までの処遇は定年前と同水準を基本とする。

同社における関連情報

企業概要

川崎重工業株式会社は、1896年に設立した重工業メーカーである。

従業員は単体で15,297名(連結39,689名)そのうち正社員14,834名、臨時従業員463名、年齢構成は60歳未満14,343名、60歳代前半897名、同後半54名、70歳以上3名、平均年齢は41.6歳である。

幹部職員の人事制度見直しの背景

従来、幹部職員の人事制度は、4区分で構成される役割グレードが処遇を決める基準であった。しかしながら区分のくくりが大きかったために担当している職務の困難さや責任の度合いが変化してもその変化をグレードに反映させにくいということがあった。事業内容が多岐に渡る当社においては、同じ部・課単位であっても組織規模や組織が担う役割の重みが異なり、職務価値と報酬が乖離する傾向が目立っていた。また、役割グレードが4階層と少ないことにより、同一グレードでの滞留長期化によるモチベーションの低下が懸念されていた。このような状況では、果たすべき役割や成果に応じた処遇と自発的なチャレンジ意欲が創出されにくい環境となっていた。

人事制度見直し・役職定年制廃止の内容

幹部職員約4,000人の職務分析や職務評価を行い、グレードを13区分に細かく設定した職務等級制度を導入した。職務の評価に当たっては、「知識・経験」、「問題解決」、「達成責任」の3要素を基準とし職務の大きさを測定した。また、各人が設定するチャレンジ目標を反映した格付けも行った。

従来、幹部職員の報酬は年俸制であったが、職務等級の変更を速やかに報酬に反映するために、月俸制に改めた。賞与は、月例賃金に連動する固定額(3.0ヶ月)に加え、個々人の業績評価の結果等で決定する職務等級別個人業績賞与で構成した。また、人事制度改定前後で一定以上の賃金低下が発生する場合には激変緩和措置として、暫定給を設定した。

2021年に幹部職員の人事制度を改定した際、幹部職員の定年を60歳から65歳に引き上げるとともに、年齢ではなく、役割や成果に応じた処遇を一層強めるため、これまで58歳であった役職定年制を廃止した。

制度見直しの工夫

役職定年制を廃止しても人材の滞留が起きないよう、ポスト任期制という制度を導入しており、1つのポストには最長5年までとしている。

これに加えて、「顧客志向」や「効果的なチーム構築」といった、職務において成果を生み出す行動特性(コンピテンシー)を定義し、社員の顕在化した行動を評価するとともに、その評価結果をポストへの配置検討に活用することで、年齢にかかわらず職務に適した人材を配置できる仕組みとした。

制度見直しの効果等

職務等級を13等級で構成したことにより、報酬レンジがきめ細やかとなり従来と比較して弾力的な処遇が可能となった。一方で、制度改正以降のデータを分析すると、年齢が高くなるにしたがって、職務等級が高くなっていた(弱い正の相関関係)。数字上は完全な年功序列型処遇から脱却したとはまだ言い切れないものの、徐々に「役割・成果に応じた処遇の実現」に向けた動きはあると推察できる。