株式会社ササキ

-社員の約8割は40歳代以下、他社を定年退職した高齢社員も技術と技能を指導-

- 70歳以上まで働ける企業

- 人事管理制度の改善

- 賃金評価制度の改善

- 戦力化の工夫

- コンテスト入賞企業

- 上限年齢なしの継続雇用(基準あり)〈運用〉

- 多様な勤務形態

- 技能伝承

- 作業環境改善

企業プロフィール

-

創業1995(平成7)年

-

本社所在地山梨県韮崎市

-

業種電気機械器具製造業

-

事業所数2ヵ所

導入ポイント

- 製造部門生え抜きの高齢社員を「範師」に任命、若手教育に起用

- 他企業で定年退職した知識・経験豊かな高齢社員が各部門で活躍

- 高齢社員の健康維持と労災防止に「エイジアクション100」を活用

-

従業員の状況従業員数 395人 / 平均年齢 39歳 / 60 歳以上の割合 4.0%

-

定年制度定年年齢 65歳 / 役職定年 なし

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 有 / 内容 定年65歳。希望者全員70歳まで継続雇用。71歳以降は基準該当者を上限年齢なく継続雇用〈運用〉

同社における関連情報

企業概要

株式会社ササキは1995(平成7)年創業、2000(平成12)年に株式会社となった。半導体製造装置をはじめとした産業機械に組み込まれるワイヤーハーネスの製造を中心に、航空宇宙防衛、自動車R&D、理化学機器などの幅広い分野に事業を展開している企業である。山梨と宮城の2 ヵ所に拠点を持つ。社員数は395人(うち非正規116人)、年齢構成は60歳未満378人、60歳代前半12人、同後半3人、70歳以上2人、平均年齢は39歳、60歳以上の社員は全体の4%である。

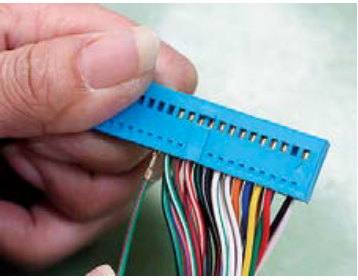

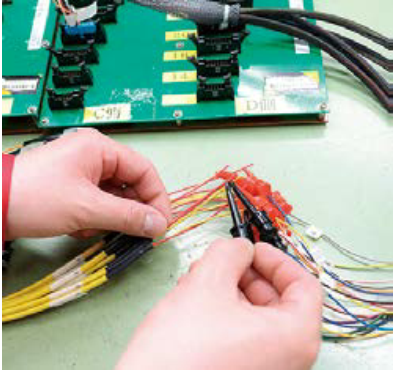

産業機械は電気で動く。機械の内部には多様な装置や基板が組み込まれており、電線(ケーブル)を通じて端末(コネクタ)から電気や信号が送られ作動する。端末の付いた電線をワイヤーハーネスという。 ワイヤーハーネスは人間の神経に相当するものであり、一本の束から枝分かれして機械内部の各部につながっている。産業機械ごとに装置や基板の配置、大きさが異なる。そのためワイヤーハーネスも多様になる。

同社が受注するワイヤーハーネスは各種産業機械や機器の動力用ハーネス、通信用ハーネスに分かれ、ワイヤーハーネスが組み込まれる産業機械は大型から小型まで多様である。その多くは少量生産の機械であり、大量生産することはない。束ねられた電線の数、それぞれの長さや太さ、また、端に付けられる端末の大きさや形は製品ごとに異なる。品質水準確保のため組み立ては正確さが要求されるが、多品種少量生産で自動化が難しく、熟練者の手作業に依存するところが大きい。

雇用制度改定の背景

■経緯

2005(平成17)年、ササキは定年を60歳から65歳に引き上げた。また、65歳定年到達者を70歳まで継続雇用する制度も導入した。なお、71歳以上であっても業務の状況によっては継続雇用される。

■「範師」の活躍

長年にわたって製造に従事し、製造部門長も務めた女性高齢社員は知識や経験が豊富で現場の隅々まで熟知しており、若手の育成に適任であった。2017(平成29)年、同社は当時69歳だったこの嘱託社員を「範師」に任命した。現在76歳の範師は時短勤務である。範師は「ものづくりマイスター」(後述)でもある。

範師は、職場の「道場」で新入社員に対して工具の使い方から書類の作り方まで丁寧に教え、新人の不安を払拭する。まだ社内に相談相手が少ない新入社員の相談に乗ることもある。範師は社内のコミュニケーションを円滑にする役目も担っている。指導書は範師の手書きノートであるが、文字を大きくし、色分けし、写真も貼り付けて見やすく分かりやすいものとなっている。一方、教育スケジュールは範師が定年後に操作を覚えたパソコンで作成している。

同社では社会貢献(※)の一環として、生産性向上や品質改善に取り組む海外人材育成に協力、JICA(独立行政法人国際協力機構)や公益財団法人日本生産性本部、経済産業省主催事業で来日した改善活動研修員を受け入れている。また、幼児から高校生までの生徒や社会人が見学に訪れる。範師は来訪者の案内役となり、製造現場を熟知する範師の実体験を交えた話は見学者に好評で、広報の第一人者でもある。

※ 本事例の社会貢献は、改正高年齢者雇用安定法の「創業支援等措置」における社会貢献活動とは異なる。

人事管理制度の概要

■若年者新卒採用と高齢社員中途採用

ササキの2023(令和5)年度採用は、新卒(高卒)8人、中途採用 49人(非正規含む)、うち、55歳以上は正規2人非正規採用の1人であった。なお、2022(令和4)年以前も、他社の定年退職者や早期退職者を正社員として多数中途採用している。

急成長した同社では管理者が不足していたことから、大企業や異業種出身の中途採用者は各部門の幹部職として活躍、現在では幹部職の約半数以上は他社からの転職者である。同社は転職者が前職で培った専門分野での技術や知識を自社の態勢強化に活かしており、金融機関出身者による社内規定整備、電機メーカー出身者による社内情報システム構築などの例がある。また、定年後、県外から山梨県に移住した高齢社員が購買部で幹部として調達購買戦略を立案・実行する役割を担うなど、県内だけではなく県外出身のベテランも中途採用後、同社で活躍している。

■人材育成

会社の歴史が短いため、同社の社員の約8割は40歳代以下である。次代を担う若年・中堅社員の育成は喫緊の課題であり、ベテランや高齢社員の役割は大きい。同社は厚生労働省の若年技能者人材育成支援等事業を活用、生産現場のベテラン社員を「ものづくりマイスター」として登録、後継者育成の担い手としている。なお、同社では全社員の社内資格制度や経歴をクラウドで記録、見える化し、人材育成計画や適材適所の配置に活用している。

■評価と処遇

同社の賃金は「職務給」と諸手当からなる。社員は目標を設定し、達成度は期末に評価される。評価は所属部署による1次評価、2次評価、人事委員会による最終評価を経て決定する。定年まで昇給する。賞与はポイント制度とし、人事考課による係数を掛けて決定する。

■継続雇用制度

同社の65歳以上の社員は「嘱託従業員」となる。嘱託従業員は2種類あり、同社の定年退職者で継続雇用を希望して採用された従業員と、同社の定年年齢を超えた人で嘱託として同社に新たに採用された従業員からなる。社内社外の高齢者を幅広く受け入れる制度である。短時間勤務も可能である。多くの高齢社員が各部署で中心的な役割を果たしている。なお、嘱託従業員の賃金水準は、継続雇用者は定年時基本給の約7割を限度とし、新たに採用された者は社員の賃金規程を基に決定している。

高齢社員戦力化のための工夫

■多様な人々を受け入れる企業風土

ササキは「やまなし心のバリアフリー宣言事業所」に登録しており、高齢者や障害者、妊婦など多様な人々への接し方を学ぶ研修会を全社員対象に行なっている。社内にはサステナビリティ推進部を設け、多様な個性を持った人々を受け入れる風土づくりを進めている。

■専門職としての処遇

2018(平成30)年、同社は専門的知識や技術を高めた社員を対象に専門職制度を創設、熟練度に応じて「マエストロ」、「マイスター」、「スペシャリスト」の名称が与えられる。

■資格支援制度

社内における検定に合格した者が、国家認定資格を受験する際には支援制度を設けている。主に、必要な材料や練習時間の確保、受験料の補助等、他にも人材育成のための豊富な制度を設け、高齢社員が指導を積極的に行っている。

■カイゼン活動への起用

同社では長年にわたってカイゼン活動が盛んである。毎日の仕事の中で感じる「なぜ」という素朴な疑問をそのままにせず、職場や作業の改善につなげる風土や文化が醸成されている。カイゼン活動推進には職場で長年の経験がある高齢社員の知識や経験が活きる。高齢社員も作業方法の見直しを提案、生産効率向上、労働環境改善が実現している。

■高齢社員自らの工夫

現場の作業机や引き出しは動線短縮化や腰痛防止等の観点から配置や高さが見直されている。また、表示については、そこで作業する者が高齢社員であれば自分が見やすいように字を拡大して書いて貼り出している。

■自動化による負担軽減

同社では完成品の導通検査に自動検査機を導入、最大3000ポイントの端子を同時に検査できるため、大物のワイヤーハーネス検査では作業者の負担を大幅に軽減している。また、自動倉庫・ロータリーストッカーなどの自動在庫管理システムを導入したことで、作業者へかかる負担の大幅な軽減につながっている。

■アシストスーツの導入

大物のワイヤーハーネスではケーブルも重くなるが、同社ではアシストスーツを導入、腰痛防止とともに体力負担が軽減され作業能率が向上、労災防止にもつながっている。

■経験豊かな高齢社員による社員サポート

新型コロナウイルス感染拡大時、学校や児童館の臨時休校・休館で子どもを預けられない社員がいた。会社は子連れでの出社を認め、親が仕事をしている間の子どもの見守り(勉強やゲーム)を高齢社員等で行った。育児や子育て経験の豊富な高齢社員の支援によって親は気兼ねなく仕事に集中でき、また、世話をしていた高齢社員は自分が役立っているという達成感が得られ、世代を超えた社員間の結びつきも強まった。

■丁寧な職場復帰プロセス

病気療養した高齢社員が職場復帰する際、当初は体力が低下していたことから、最初からフルタイム勤務とするのが難しかった。そこで同社では短時間勤務から復帰できるようにした。同社は当該社員と面談を重ね、復帰スケジュールを検討した。この結果、職場復帰に励む社員の心理的負担が軽減された。

■独立希望者に対する支援

創業支援等措置として独立やフリーランスとなった元従業員の活用を盛り込んだ高年齢者雇用安定法が改正される以前から、同社では社員の独立支援に取り組んでいた。同社が定めた「2020年度品質目標実行計画書」には社員の独立支援を盛り込んでおり、独立制度の手順化、独立した場合の諸手続の解説書も作成、会社としての支援体制を構築している。現行の独立支援制度は改正法に立脚したものではないが、すでに6人(うち1人は55歳以上)が独立、高齢社員も希望すればこの制度の適用対象である。

健康管理・安全衛生

■照明・空調の改善

ササキの旧工場事務所や工場の照明は2015(平成27)年に白熱灯からLEDに変更された。製品の精密な組み立てや検査作業にあたる高齢社員の視力低下に対応するとともに、電力コスト削減も実現している。2016(平成28)年には建屋内の空調設備を壁掛け型から天井埋め込み型に変更、棚に遮られていた冷風が通りやすくなり、快適な環境となった。2022年に新工場となり、スライドドアや出っ張り・段差がない職場環境となった。

■エイジアクション100の活用

55歳以上の社員を対象に中央労働災害防止協会の「エイジアクション100」を活用した体力チェックを実施、社員自ら状態を把握し、注意すべき点を知り、体力維持と向上に努めることを促した。なお、同社は厚生労働省主催SAFEコンソーシアムアワード(2022・2023年度)に入賞、転倒災害や腰痛の防止の取り組みでシルバー賞・ブロック賞を受賞されている。

■人間ドックの充実

過去、同社では年1回の定期健康診断のみを実施し、会社としての人間ドックは行っていなかった。2019(令和元)年に就業規則を改定、30歳から5歳刻みで同社が指示して人間ドックを受診させる「指名人間ドック」と35歳以上で希望する社員を対象とした「任意人間ドック」を制度化し、費用を補助している。

制度改定の効果と今後の課題

ササキが立地する山梨県韮崎市では農家の高齢化と耕作放棄地の増加が問題となっている。同社では高齢社員や障害を持つ社員向けの仕事として身体負担の少ないIT農業として新会社「SASAKI Farm」を設立し、地域への貢献と高齢社員や障害者向けの職域拡大に貢献している。