株式会社ベルジョイス

-本人の意思を尊重できる選択定年制を導入-

- 70歳以上まで働ける企業

- 人事管理制度の改善

- 賃金評価制度の改善

- 戦力化の工夫

- コンテスト入賞企業

- 上限年齢なしの継続雇用

- 選択定年制

- 技能伝承

- 作業環境改善

企業プロフィール

-

創業1951(昭和26)年

-

本社所在地岩手県盛岡市

-

業種飲食料品小売業

-

事業所数59ヵ所

導入ポイント

- 65歳定年制に併せ選択定年制を導入、その後は、上限年齢なく継続雇用

- 高齢社員が「リリーバー」として近隣店舗で指導役

- 戦力として活躍しつづけるための業務支援や労働災害防止を積極的に推進

-

従業員の状況従業員数 4,499人 / 平均年齢 49.2歳 / 60 歳以上の割合 30.4%(1,368人)

-

定年制度定年年齢 65歳

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 有 / 内容 上限なし 希望者全員

同社における関連情報

企業概要

株式会社ベルジョイスは、1951(昭和26)年に設立したスーパーマーケット事業を行う小売業の会社で、本社のある岩手県を中心に宮城県、青森県に58店舗を展開している。

社員数は4,499人 社員の平均年 齢は49.2 歳である。社員構成の特徴としては、年齢別には 60 歳以上が 1,368 人(30.4%)と多く、20 歳代は新卒採用を積極的に行っている め厚みがあるのの、30歳代、40 歳代の中堅層が少ない。そのため、中途採用により中堅層の拡充を進めている。雇用形態別には正社員 942 人、契約社員 167人、パート・アルバイト 3,390 人である。契約社員には、パート・アルバイトから契約社員になった者(契約社員一般)と、後述の定年後の継続雇用者(契約社員専門)とに分かれている。

採用状況については、同社は新卒採用を中心に中途採用の両方を実施しており、昨年度の採用実績について新卒採用者数は 25 人、中途採用は 12 人である。このほかに、パート・ アルバイト社員を対象にした社内登用制度「ステップアップ制度」を同社は設けており、中途採用者 12 人のうち 8 人が同制度によりステップアップした者である。

雇用制度改定の背景

■経緯

改定前のベルジョイスの定年・継続雇用制度は、60 歳定年、65 歳までの継続雇用制度(希望者全員を再雇用)であり、65 歳以降は、上限年齢なしの継続雇用制度(基準該当者を再雇用)であった。

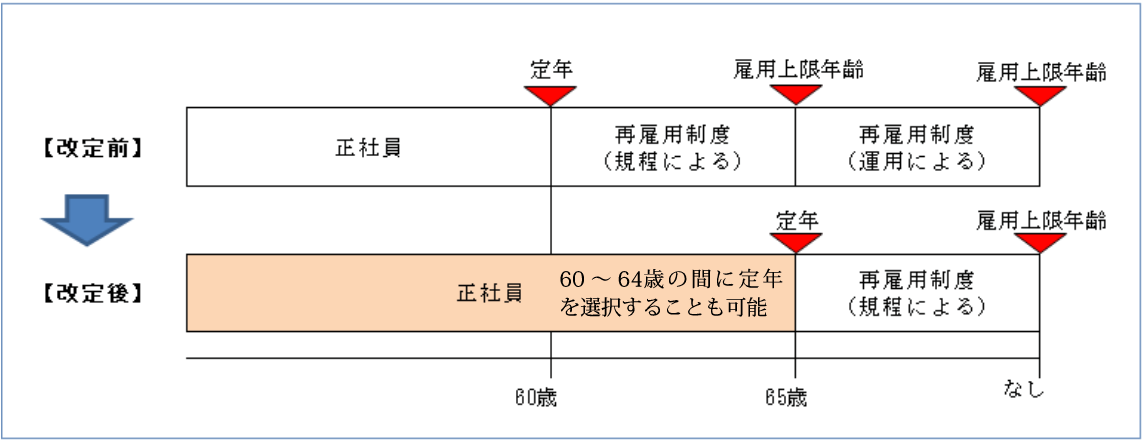

同社には 65 歳を超えて働く高齢社員が多く、高齢社員の持つ経験やスキルなどが店舗運営に大きく貢献している状況にあった。労務構成の高齢化が進む中、戦力として店舗で活躍している高齢社員の働く環境を拡充するため、図表のとおり、2019(平成 31)年 3月に65歳定年制に改定した。

■制度改定に向けた課題とその対応

今回の制度改定は、グループ会社全体で実施した取り組みであり、3年前からグループ会社と連携をとりながら改定に向けた準備を始め、1年前から労使交渉を開始した。準備開始当初、同社は65歳へ定年年齢を一気に引き上げることを考えていたが、定年に近いベテラン社員の意見を聴取したところ、定年年齢を選択したいという意見が寄せられた。そこで、同社はベテラン社員の意見を取り入れ、定年年齢を原則 65 歳とするものの、本人の意思で満 60 歳から満 64 歳までの各年齢で定年年齢を選択できるようにした。

定年年齢の選択は、60歳到達の半年前に対象者に連絡し、60 歳到達 1 ヵ月前に行う個人面談で選択させるようにした。なお、定年延長に伴い旧制度のもとで継続雇用に切り替わった 60歳代前半層の高齢社員の対応については、旧定年年齢の60歳到達時に退職金を支払っているため、正社員への転換を行わず旧制度における継続雇用者のままとした。

人事管理制度の概要

■定年延長に伴う人事管理制度の対応

定年延長に伴う60歳代前半層の人事管理制度の対応については、原則として 59歳以前の制度が引き続き適用されるものの、2022(令和 4)年3月から退職金の掛金の積立と支給方法をこれまでの60歳から65歳に見直した。

■正社員

正社員の人事管理制度を概観すると、役職制度については、定年延長後も役職者は新定年年齢まで役職を継続している。賃金制度については、基本給は社員格付け制度の役割等級制度に連動した「基礎給(等級別定額給)」と「習熟給(等級別範囲給)」からなる。習熟給は等級ごとに上限・下限を設け、年1回人事評価結果に基づいて昇給を行っている。なお、定年延長後も新定年年齢まで昇給は行う。また、同社の手当には役職手当は含まれていない。賞与は「基本給×月数×係数」により算出する。月数は経営業績によって、係数は人事評価結果によって決めている。

人事評価については、業績達成度評価、課題達成度評価、行動評価の3領域から構成され、半期ごとに行っている。業績達成度評価は、設定した数値目標の重要度に応じてウエイトを設定し、その達成度を前年度の比較等により評価点をつける仕組みとしている。

課題達成度評価は「職務遂行の正確さ」「職務遂行の幅・量」「職務遂行のスピード・効果」「業務改善への貢献」の 4 項目について、「期待をはるかに上回る」「申し分ない」「時々ミスがある」など 5 段階の評価を行う。行動評価は「実務」「姿勢」「意欲」「組織」「自己」の 5 区分にわかれ、区分ごとに評価項目を設定している。たとえば、実務には「段取り準備」「状況判断」「改善・工夫」「知識・技能の習得」の 4 項目が、姿勢には「勤務態度」が、意欲には「意欲・情熱」が、組織には「連絡・調整」「チームワーク」の 2 項目が、「自己」には「自己管理」の項目をそれぞれ設けている。こうした評価項目には役職ごとにウエイトを設定し、これらの合計点をもとに評価を行っている。

評価の流れについては、店舗スタッフの場合、1次評価者は店長、2次評価者は店舗運営部門の責任者、本部スタッフの場合、1次評価者は部署長、2次評価は営業部門、管理部門の責任者としている。

■継続雇用制度

継続雇用制度については、同社は再雇用制度を導入しており、65 歳の定年到達した者で希望する者は全員継続雇用している。定年時に担当する業務や役割を継続(以下「現職継続」)する場合、継続雇用時の社員格付けは定年退職時の等級を継続する。役職者についても同様で定年時に一律役職を外れるのではなく、継続雇用後も役職を継続するが、本人の希望により業務の変更等をする場合、社員格付けの等級の変更等の対応を行っている。なお、継続雇用は1年契約で、契約更新時に高齢社員との間で業務内容などの確認を行い、本人の申し出(場合によっては会社側の提示)により役職を離れたり、担当業務や役割の変更を行ったりしている。

継続雇用される高齢社員の賃金制度については、基本給は定年前の正社員と同じ基礎給と習熟給の賃金表を適用する。現職継続の場合、基礎給は定年時の等級を継続するものの、習熟給の運用については正社員と異なる。賞与の決め方、運用は正社員と同じである。退職金は定年時に支給している。

高齢社員戦力化のための工夫

■高齢社員に期待する役割

ベルジョイスは高齢社員を戦力と考えており、正社員と同じ役割と業務の遂行を期待していることに加えて、指導役としての役割も課している。従来は現場での新人研修の指導員は店舗の正社員、または本社のトレーナーが担当していたが、これを店舗の高齢社員に切り替え、指導役の高齢社員に対して、同社のマニュアルにプラスして自らの経験から得たポイントを若手社員に伝えるようにさせている。

■「リリーバー制度」の導入

各店舗で指導役の高齢社員を配置しているものの、すべての店舗に配属されているわけではないため、本社所属の高齢社員が「リリーバー」として近隣の店舗に出向き、各担当部門で指導を行う「リリーバー制度」を新たに導入した。水産、惣菜、チェッカー、食肉の各部門のベテラン40人がリリーバーとして活躍している。

■IT機器の操作支援

店舗では、スタッフが IT 機器を使って業務を遂行しているが、定期的にシステムの変更・更新が行われている。その都度、各部門トレーナーやリリーバーが IT 機器操作の指導をしているが、特に機器操作を苦手とする社員や高齢社員にはマンツーマンで丁寧に指導している

■能力開発

高齢社員は基本的に業務遂行に必要な知識やスキル、技術などを身につけているため、若手社員に比べて能力開発を行う必要性が低い部分もある。しかし、担当分野において新たな知識の習得の必要性がみられた場合、正社員と同様に高齢社員にも研修を実施している。

健康管理・安全衛生

■労働災害防止の取組み

ベルジョイスでは、高齢社員の転倒事故が発生したことがあり課題となっていた。月 1回の店長会議で危険箇所の注意喚起のための掲示などの対策を実施していたものの、注意した内容がパート社員まで行き渡らないこともあり、店長会議だけではなくチーフ会議でも注意喚起するようにした。

また、惣菜部門では転倒と切創(せっそう)の事故発生の危険が伴う。厨房は大量の揚げ物や焼き物の調理が行われるため、床が油で滑りやすく転倒につながる可能性があった。そこで、同社は滑りにくいラバーソールのシューズを配付し、転倒防止策をとり、手の切創事故については、食品調理用の切創防止手袋の着用を義務づけ、備品として欠品しないようにして切創事故防止に努めた。

そのほか、全部門的に腰痛を訴える高齢社員は多く、腰痛防止の体操を取り入れるために、衛生委員会が中心となって動画を配信する取組みを始め、店舗に設置しているパソコンでだれでも視聴できるようにした。さらに、腰痛ベルトを試験的に導入し、検証結果を踏まえて全店舗に導入する予定としている。

今後の高齢者雇用の課題

■選択定年の対応

定年延長の準備に際して定年に近いベテラン社員への意見聴取がきっかけで定年年齢を選択できるようにしたものの、実際に6 歳以前の年齢を選択した定年到達者はほとんどいなかった。ベルジョイスとしても、選択定年は過渡期の対応の位置づけなので、将来的には定年年齢を65歳に統一することを予定している。