株式会社 セイセイサーバー

-「永年スタッフ登録」により退職した高齢者の再就労を支援-

- 70歳以上まで働ける企業

- 人事管理制度の改善

- 賃金評価制度の改善

- 戦力化の工夫

- 能力開発制度の改善

- コンテスト入賞企業

- 上限年齢なしの継続雇用(基準あり)

- 現場改善提案制度

- 永年スタッフ登録

- お仕事マイスター

企業プロフィール

-

創業1965(昭和40)年

-

本社所在地静岡県静岡市

-

業種その他の事業サービス業

-

事業所数1か所

導入ポイント

- 改定の契機:時代の変化に応じた高齢社員の積極的雇用の必要性を考え制度改定

- 雇用上限年齢なしの再雇用制度のうち、75歳までの契約期間を規程化

- 「永年スタッフ登録」により同社を退職した高齢者の再就労を支援

- 社内勉強会の開催と資格取得の奨励により、社員のスキル向上を推進

- 改定の効果:人手不足の中、高齢者が貴重な戦力となり採用に関わるコスト削減

-

従業員の状況従業員数 340人 (2023(令和5)年6月現在) / 平均年齢 58.5歳 / 60 歳以上の割合 50.6%(172人) (内訳)60~64歳32人 65~69歳48人 70歳以上92人

-

定年制度定年年齢 65歳 / 役職定年 定年で役職を外れる

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 有 / 内容 設立時より定年65歳。定年後は一定条件のもと、年齢の上限なく再雇用。

同社における関連情報

企業概要

株式会社セイセイサーバーは、1965(昭和40)年に設立したビル総合管理、設備保守管理、清掃管理などの事業を展開する企業である。

従業員数(2023(令和5)年6月1日現在)は340人、平均年齢は58.5歳である。従業員構成の特徴について、年齢別には60歳以上が5割強(50.6%/172人)を占め、雇用形態別には正社員28人、嘱託社員23人、パート社員263人、契約社員26人である。定年後の継続雇用(再雇用)された高齢社員の雇用形態は嘱託社員である。

雇用制度改定の背景

■経緯

創業当時、定年55歳が一般的であったが、創業時より「65歳定年制、65歳超の雇用上限年齢なしの運用による再雇用制度」を導入していた。これは同社の創業の精神「まだまだ元気な高齢者に働く場所を提供し、生き生きとした人生を過ごして欲しい」によるものである。これにより従業員の継続就労の意志を最優先に定年後の再雇用を運用で進めてきたが、65歳以降、70歳以降も働くことを希望する従業員も年々増加し、従業員の雇用を守るためには、運用に頼るのではなく労働市場や社会情勢に応じた雇用制度が必要となっていた。

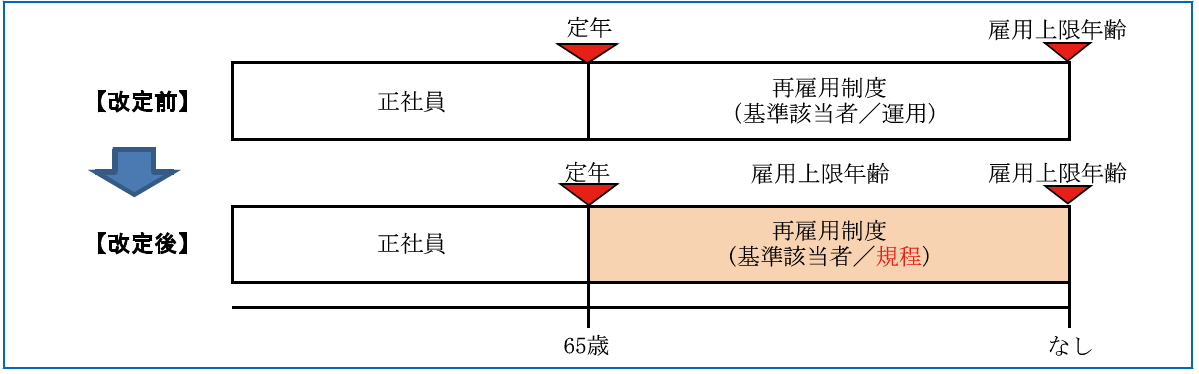

現社長が2017(平成29)年に就任すると高齢者雇用を含めた雇用制度や職場環境の整備・拡充を進めた。2020(令和2)年の高年齢者雇用安定法の改正を契機に安心して長く働くことができる雇用制度を整備するために、2021(令和3)年10月に継続雇用制度(再雇用制度)を見直し、定年後の継続雇用と社外の定年退職者の再雇用については、75歳までを契約期間とすること、その後会社が必要と認めた場合、75歳超についても契約期

間の更新があることを嘱託規程に明文化(規程化)した。図表はその概要を整理したものである。

■制度改定に向けた課題とその対応

今回の継続雇用制度の見直しにあたっては、従業員全員に実施したアンケートを参考にするとともに、雇用形態を問わず退職者の年齢が高齢化(過去10年間の退職者年齢の調査により、61?73歳までの各年齢に20名前後の離職が判明)していることも踏まえ、厳密に上限年齢を設けず、個人の就業能力や意思に応じた働き方を選択できるように配慮した。なお、同制度の実施に際しては、正社員に対する説明会を行い、嘱託社員、パート社員などには契約更新時の個別面談で説明した。

人事管理制度の概要

■制度改定に伴う人事管理制度の対応

再雇用制度の規程化に伴う再雇用者の人事管理制度の対応について、同社は特に行わず、原則として改定前の制度を引き続き適用した。

■正社員

正社員の人事管理制度の概要を確認すると、社員格付け制度は5等級からなる等級制度と役職制度が設けられている。役職制度は本部機能には「部長-次長-課長-係長-主任」、現場には「現場主任者・現場責任者-副主任者・副責任者」の各役職が設けられている。なお、同社には役職定年制が設けられていないが、役職者は定年後、継続雇用に切り替わる際に役職を離れる。

賃金制度について、基本給は年齢・経験年数・能力などを勘案して決める総合決定給(等級別号俸制)で、賃金表は等級制度の等級に対応した賃金ランクが設けられている。 昇給は人事考課結果により年1回、賃金表の号俸が上がり、50歳で昇給は停止し、昇格昇給のみとなる。 賞与は「基本給×月数」によって支給額を決める仕組みで、年2回支給される。月数は人事考課結果によって決まる。退職金は特定退職金共済制度を利用して給付している。

人事評価は年2回、情意評価、成績評価、能力評価からなるプロセス評価(上期下期)と目標管理(通期)が行われる。評価の流れは評価シートへの自己評価をもとに、次長または部長による1次評価、1次評価者と社長による2次評価(評定会議)、そして社長による最終評価が行われる。2次評価に社長が参加しているため、実質的に2次評価が最終評価となり、社長による最終評価は最終確認という位置づけである。 評価結果は昇給、賞与、昇進・昇格等の処遇に反映されている。

■継続雇用制度

継続雇用制度は65歳の定年到達者を対象にした同社が設定する基準に満たした者の75歳まで、その後会社が必要と認めた場合、75歳超の雇用上限年齢なしの再雇用制度である。雇用期間は原則として1年以内、雇用形態は嘱託社員であるが、希望によってパート従業員、アルバイトへの転換も選択できるようにしている。継続雇用者が担当する業務、勤務形態、賃金などの労働条件は個別に対応して決めている。業務内容は、原則として正社員時代の職域の業務を引き続き担当する。勤務形態は正社員と同様にフルタイム勤務を原則としているが、短日・短時間勤務といった柔軟な働き方を選択することもできるようにしている。賃金制度について、基本給は月給制あるいは日給制がとられ、支給水準は見直される。昇給は原則として行われない。賞与は会社業績をもとに社長が実施の有無と金額を決めている。人事評価は行われず、継続雇用者を対象にした退職金制度はない。

高齢従業員戦力化のための工夫

■「永年スタッフ登録」による退職者の再就労支援

永年スタッフ登録は、同社を退職した高齢者で再就労を希望する者を「永年スタッフ」として登録し、保有する資格や経験を戦力として活かす仕組みである。退職後数年経過した場合でも、同社の求人と永年スタッフの希望条件をマッチングさせて高齢者の雇用の場を創出している。特にビル設備管理、電気設備工事、エネルギー管理、衛生管理などの業務関連資格を持っている退職者には永年スタッフとしての再就労を依頼することも多く、再雇用の際には、正社員と同等の選任手当や資格手当を支給することがある。

■全社員を対象にした永年勤続表彰制度

同社に永く勤めている社員に感謝を伝えるため永年勤続表彰を実施している。対象者は正社員だけではなく、パート従業員を含めた全従業員としており、基準は正社員が5年毎、パート従業員は10年毎としている。同社は表彰式を開催して、基準に該当した社員を「優良従業員」として他の表彰者と一緒に表彰している。

■社内勉強会の実施と資格取得の奨励

高齢社員の今後の働き方や業務の選択肢を増やし、別の業種や職種に就いても、活躍できることを目的として、毎月1回の社内勉強会を開催している。 勉強会のテーマは清掃・ビル管理にかかわる作業・法律・制度・安全管理など多岐にわたる。講師は長年現場で活躍してきた高齢社員が持ち回りで講師となり、若手社員との意見交換の機会にもなっている。

さらに社員の自己啓発の推進やリスキリングにより組織全体の能力を引き上げることを目的として資格手当支給規程を制定し、社員に資格取得を奨励・支援している。現在の仕事に生かせる資格や、推奨資格を取得してスキルアップした社員を同社の「お仕事マイスター」として認定し、社内報で紹介している。高齢社員も資格取得に挑戦し、独学で建築物環境衛生管理技術者を取得した者もいる。

健康管理・安全衛生・福利厚生

■健康経営による社員の健康維持

同社は健康経営推進室を設置して、社員の健康維持、予防、改善に努めている。例えば、定期健康診断では、社員が受診しやすいように、医師の診察を社屋内で実施しているほか、実施日に受診できない社員に対して、居住地近くの健診機関を案内している。その結果、長時間就労社員の受診率100%を達成した。そのほか、人間ドックの受診勧奨、再検査となった社員一人ひとりへの呼びかけなどを行っている。こうした取り組みにより、2021、2022年に経済産業省から「健康経営優良法人」に認定された

■現場改善提案制度と安全パトロールの実施

高齢者を多く雇用している同社にとって安全衛生は重要な経営施策であり、現場改善提案制度と安全パトロールは同社の代表的な施策である。

同制度は30年以上前から取り組んでいる施策である。現場で働く全社員から職場改善の提案を募っており、ベテランである高齢社員からの積極的な提案が多い。作業環境の改善、作業用具の発明など、幅広い改善案が提出される。提案された事例は社内で審査し、秀でた改善案は社長賞、優秀賞、優良賞、アイデア賞として表彰している。

また、きれいな空間をプロデュースする「プロフェッショナル」をイメージして、創立50周年にリニューアルしたスタリッシュな制服は同提案制度によるものであ

り、高齢社員からも好評である。従前、女性社員が着用していた肩掛けエプロンは、その使い勝手の悪さ(暑い、動きにくい、ポケットがない)から、ポケット付きの腰掛け多機能エプロン(老眼鏡、携帯電話、業務用小物まで収まるカフェエプロン)に改善し、作業効率もあがっている。

安全パトロールは年に2回、安全委員が全現場を巡回している。作業環境の安全性を点検して、危険箇所の洗い出し、整理整頓の状況、資機材の状態、社員の身だしなみのチェックなどを行い、不適切な点は即日改善を行っている。

制度改定の効果と今後の課題

■雇用制度改定の効果

雇用制度改定を行った結果、人手不足の現場が多い中、高齢者が貴重な戦力となっており、採用に関わるコスト削減になった。また、長く働ける事による安心感から、社員のモチベーションアップにもつながった。

■今後の課題

今後の課題について、同社は社員のリスキリングを挙げている。労働環境のデジタル化が進むなか、社員のスキル向上が求められており、新しい役割や技術に適応するためのリスキリングをサポートする仕組みをつくり、長期的な雇用の安定性を向上させる必要があると考えている。