日本キャスタブル工業株式会社

-面談シートを活用した高齢社員の役割・責任の意識の共有-

- 70歳以上まで働ける企業

- 人事管理制度の改善

- 戦力化の工夫

- 能力開発制度の改善

- コンテスト入賞企業

- 上限年齢なしの継続雇用(基準あり)〈運用〉

- 技能伝承

- 面談シートの活用

- 健康管理

企業プロフィール

-

創業1964(昭和39)年

-

本社所在地岡山県備前市

-

業種窯業・土石製品製造業

-

事業所数1か所

導入ポイント

- 改定の契機:問題意識を持つ中での当機構の雇用推進プランナーの訪問

- 65歳定年の実施と70歳までの希望者全員の継続雇用の規程化

- 面談シートを活用した継続雇用時の高齢社員の役割・責任の意識の共有

- ペア就労による技術・技能の継承

- 改定の効果:長く働くことができる安心感が社員に浸透

-

従業員の状況従業員数 41人 (2023(令和5)年6月現在) / 平均年齢 43.3歳 / 60 歳以上の割合 60~64歳 4人/65~69歳 2人/70歳~ 0人

-

定年制度定年年齢 65歳 / 役職定年 定年で役職を外れる

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 有 / 内容 ・希望者全員 ・ 70歳以降は基準該当者を上限年齢なく雇用〈運用〉 (2023(令和5)年6月現在)

同社における関連情報

企業概要

日本キャスタブル工業株式会社は、1964(昭和39)年に設立した不定形耐火物(パッチング材、取鍋・築炉施工〔キャスティングサービス〕、プレキャストブロック、キャスタブル、ラミング材、モルタル・コーティング材)の製造・販売事業を展開する企業である。

従業員数(2023年6月1日現在)は41名、平均年齢は43.3歳である。従業員構成の特徴について、年齢別には60歳以上が1割強(14.6%/6人)を占め、雇用形態別には正社員39人、嘱託社員1人、パート社員1人で、嘱託社員は定年後の継続雇用(再雇用)された高齢社員である。

正社員の採用状況について、同社は新卒採用と中途採用の両方を実施しており、直近の採用実績は3人である。

雇用制度改定の背景

■経緯

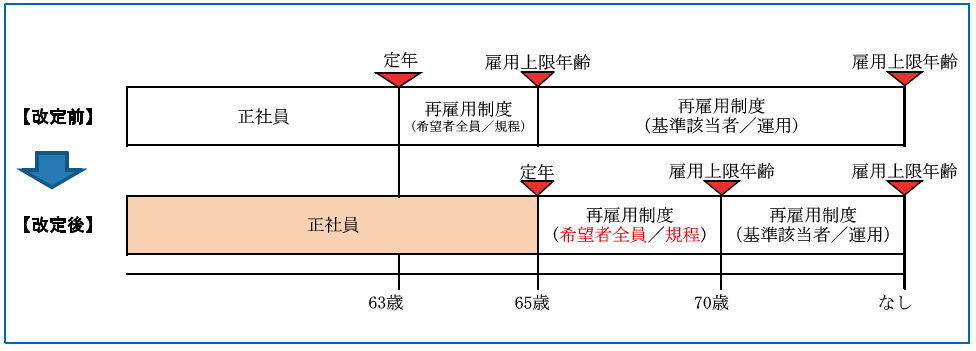

改定前の同社の定年・継続雇用制度は「63歳定年制、65歳までの就業規則による希望者全員の再雇用制度、65歳超の雇用上限年齢なしの運用による再雇用制度」であった。

少子高齢化が進展しているなかで次世代を担う若手を中心とした人材確保が進まず、同社の競争力の源泉である技能の継承の観点から旧制度の定年年齢を引き上げる必要性を当時の専務(現社長)が考えていたところ、当機構の65歳超雇用推進プランナー(現、70歳雇用推進プランナー)の訪問をきっかけに制度改定への取り組みを開始した。同プランナーの支援を受けながら、同社は2019(平成31)年4月に正社員の定年年齢を65歳に引き上げるとともに、70歳までの継続雇用制度の規程を整備した。図表 雇用制度改定の概要 はその概要を整理したものである。

■制度改定に向けた課題とその対応

今回の雇用制度改定に向けた課題は特になく、同プランナーの支援を受けながら準備を進める一方、定年年齢に近い正社員の意見を聴取し、制度改定の準備を進めた。

なお、制度改定に伴う旧制度で継続雇用に切り替わっている60歳代前半の高齢社員の対応については、当時該当者がいなかったため、対応は行わなかった。

人事管理制度の概要

■制度改定に伴う人事管理制度の対応

定年延長に伴う60歳代前半層(64歳と65歳)の人事管理制度の対応については、特に行われず、原則として定年前の制度が引き続き適用された。

■正社員

正社員の人事管理制度の概要を確認すると、社員格付け制度は6等級からなる等級制度と役職制度が設けられており、等級制度の1~3等級は一般職、4~6等級は管理職である。役職制度は営業職、事務職、技術職には「部長-課長-係長」、製造職には「職長-リーダー-副リーダー」の各役職が設けられている。なお、同社には役職定年制が設けておらず、役職者は定年後、役職を降りて継続雇用に切り替わる。

賃金制度について、基本給は能力給で、昇給は年1回行われる。昇給は昇格昇給のほかに、等級別に設定した基本給の範囲以内で勤続昇給と人事評価結果に対応した年間評価ランクによる昇給額の加算が行われる。定年前の昇給停止等の対応はとらず、定年まで昇給は行われる。 賞与は「算定基礎賃金×月数×業績係数」によって支給額が決まる仕組みで、年2回支給される。算定基礎賃金は基本給で、月数は算定期間中の経営業績と人事考課結果によって決まる。退職金は独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度を利用して支給している。

人事評価は能力評価、業績評価、情意評価からなる総合評価が年2回行われる。評価の流れは上司による1次評価、部門長による2次評価、そして社長による最終評価が行われる。この人事評価制度は2023(令和5)年6月に試験運用を開始した制度である。評価結果は昇給、賞与等の処遇への反映、そして人て人材育成、配置転換への活用がなされている。

■継続雇用制度

継続雇用制度は65歳の定年到達者を対象にした希望者全員の70歳までの再雇用制度と、70歳を超えた雇用上限年齢を設けていない、運用による再雇用制度である。雇用期間は1年契約、雇用形態は嘱託社員である。継続雇用者が担当する業務、勤務形態、賃金などの労働条件は個別に対応して決めている。原則として、業務内容は定年時の職域の業務を引き続き担当し、役職者は役職を離れ、後進の指導の役割も担う。勤務形態は正社員と同様にフルタイム勤務を原則としているが、短日・短時間勤務といった柔軟な働き方を選択することもできる。賃金制度について、基本給は月給制がとられ、継続雇用時の業務内容が定年時と同じで、引き続きフルタイム勤務であれば、その水準は定年時の支給額が確保できるようにしているが、短日・短時間勤務の場合は勤務時間に比例した水準の対応がとられる。賞与は基本的には支給していないが、同一の金額が全員に支給されている。人事評価は行われず、継続雇用者を対象にした退職金制度はない。

高齢従業員戦力化のための工夫

同社が実施する高齢従業員戦力化のための主な工夫は、①ペア就労による技術・技能の継承、②面談シートを通した継続雇用における高齢社員の役割・責任の意識の共有、③定年後の職業生活の意識づけの3つである。

■ペア就労による技術・技能の継承

不定形耐火物の製造業務に従事するには高度な技術・技能が求められる。効果的な育成を図るため、同社はベテラン社員と若手社員のペア就労を行っている。指導役をベテラン社員が担い、製造現場ではOJTを通じて若手社員にベテラン社員の知識・ノウハウ等を伝えている。こうした取り組みにより世代間のコミュニケーションが活性化し、ベテラン社員にとって通常の製造業務に加えて指導という新たな役割が与えられてモチベーションが高まる一方、若手社員にとってはペア就労を通じて成長を実感でき、仕事への自信につながっている。

■面談シートを通した継続雇用における高齢社員の役割・責任の意識の共有

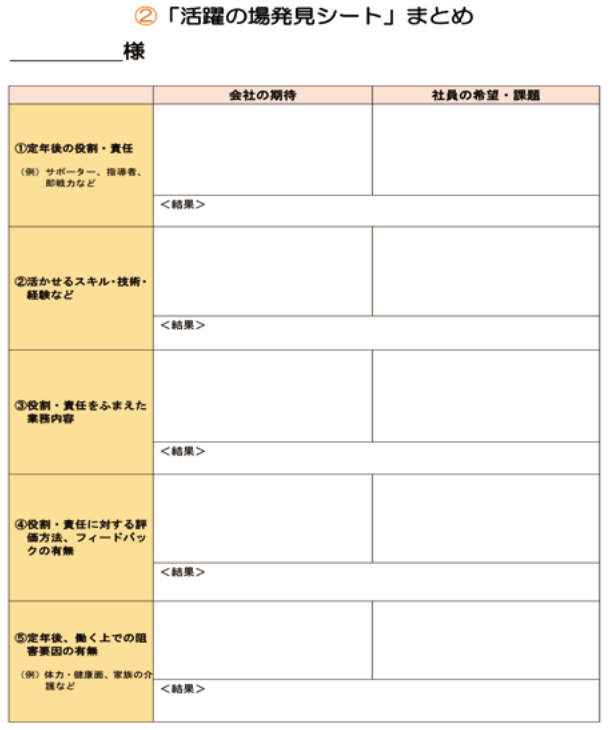

同社の継続雇用への手続きは、定年の3か月前に対象者に継続雇用の意志確認を行い、1か月前に希望する社員と所属の部門長の面談を実施する流れである。継続雇用を希望する社員に「活躍の場発見シート」を渡して記入してもらい、面談を実施している。会社の期待と社員の希望・課題を可視化することで、定年後の高齢社員の役割・責任の意識を高齢社員と会社(部門長)で共有するためである。シートに記入する項目は「定年後の役割・責任」「活かせるスキル・技術・経験など」「役割・責任をふまえた業務内容」「役割・責任に対する評価方法、フィードバックの有無」「定年後、働く上での阻害要因の有無」の5項目である。このシートは部門長にも記入するようにしているとともに、面談をスムーズに進めることができるように「面談時チェックシート」への記入も行っている。こうした準備を経て、面談で互いが記入した内容のすり合わせが行われる。

■定年後の職業生活の意識づけ

これまで高齢社員が定年後の職業生活に漠然とした不安を感じていたことから、同社はパンフレット(タイトル「定年後の職業人生を充実させる5つの準備」)を作成して、定年前に定年をむかえる社員に配付して、定年後のライフプランを含めた高齢期の働き方を考えてもらうようにしている。

健康管理・安全衛生・福利厚生

健康管理・安全衛生・福利厚生における同社の主な取り組みは、健康対策である。

■健康対策

社員の健康対策として、同社は全社員を対象に作業開始前にストレッチ体操を実施している。腰痛を抱える高齢社員に対しては、無理のない範囲で行ってもらい、腰痛の防止を図っている。

これ以外にも、同社は定期健康診断の結果で再検査などが診断された社員には二次検査の診断受診を促している。高齢社員の中には糖尿病、高血圧、脳心臓疾患などの持病がある者がいることから、ポスターなどを掲示して健康意識の向上を図り、定期健康診断で労災保険の二次健康診断等給付の対象となった社員には、自己負担なく当該診断を受診することができる制度の要件と請求手続きを説明し、費用の負担軽減を図りながら受診の促進を進

めている。

制度改定の効果と今後の課題

■雇用制度改定の効果

雇用制度改定による効果について、同社は65歳定年ならびに70歳までの雇用が規程化されたことで、同社で長く働くことができる安心感が社員に浸透したことを挙げている。希望すれば70歳まで同社で働くことができる体制が整ったことは、とくに年金だけで生活していくことに不安を抱えている定年間際のベテラン高齢社員からは金銭面の不安が解消されたとして好評な意見がよせられている。

■今後の課題

今後の課題について、同社は健康対策の強化と業務内容の点検を挙げている。60歳以上の高齢社員の比率(14.6%)は高い水準ではないものの、若手社員が少ないため平均年齢は43.3歳であることから、今後は高齢社員の比率が高まることが予想される。特に製造業務における身体面の負荷が大きいので、高齢社員が製造現場で活躍できるための体制(健康対策と業務内容の点検)を今以上に強化することを考えている。

なお、同社は70歳定年制に向けた動きは行っていない。社会の動きを注視しつつ、環境が整えば70歳定年制実施に着手したいと考えている。