株式会社花むら

-手作り、家庭の味、おふくろの味を支える高齢者の技は会社の財産-

- 70歳以上まで働ける企業

- 人事管理制度の改善

- 戦力化の工夫

- コンテスト入賞企業

企業プロフィール

-

創業昭和25年(1950年)

-

本社所在地和歌山県和歌山市

-

業種食料品製造業

-

事業所数8か所

導入ポイント

- 改定の契機:人気の持ち帰り弁当作りに欠かせない技を持つ高齢者により長く働いてもらう

- 味付けや接客に優れる高齢者が調理センターや店舗で若手を指導、育成するペア就労

- 経営者は毎日、高齢者が働く職場を巡回、健康状態を把握し、要望を聞き取って対処

- 新設備導入は周到に準備、事前に高齢者に体験させ、理解と納得を得てから実施

- 改定の効果:いつまでも働ける安心感を高齢者に与え、技能伝承に必要な時間も十分に確保

-

従業員の状況従業員数 81名 (2023(令和5)年6月現在) / 平均年齢 57.9歳 / 60 歳以上の割合 60~64歳 14人/65~69歳 17人/70歳~ 17人

-

定年制度定年年齢 65歳 / 役職定年 なし

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 有 / 内容 ・希望者全員 ・ 70歳以降は基準該当者を73歳 まで雇用 ・ 73歳以降は基準該当者を上限年 齢なく雇用〈運用〉

同社における関連情報

企業概要

持ち帰り弁当を販売する株式会社花むらは1950(昭和25)年に寿司店として創業、その後、1998(平成10)年から弁当販売を始めた。同社の持ち帰り弁当は「手作り、家庭の味、おふくろの味」をモットーに従業員が旬の食材を生かし、毎日厳選した食材を仕入れ、まごころを込めて調理している。 定番のお弁当だけではなく、豊富なメニューを取りそろえ、新メニューも開発している。

同社は「お腹を満たすことではなく、心を満たすことに大きな喜びを見出し、そのためにたくさんの汗を流し、より多くの笑顔の花を日本中に咲かせる、感動製造集団であれ」を経営理念とし、経営方針では「感動されるお弁当作りを心掛ける」、「身の丈に合わない、自社の能力を超えた受注はしない」、「最前線の店舗責任者は『地域のアイドル』」などが表明されている。

人気の煮物等は調理センターで一括して製造後、7つの店舗に配送される。店舗で盛り付けて販売する。各店舗は立地によって9時もしくは10時に開店する。同社の弁当は昼食として人気があり、午後の早い時間には「売り切れご免」となり、店舗は15時頃には閉店する。

従業員は81名(正社員14名、パート従業員67名)、年齢構成は60歳未満33名、60歳代前半14名、同後半17名、70歳以上17名、平均年齢は57.9歳である。

雇用制度改定の背景

同社は2014(平成26)年10月、定年を60歳から65歳へ延長した。定年後の規定は希望者全員65歳まで再雇用から希望者全員70歳まで再雇用へと就業規則を改正した。また、一定条件下で73歳までの再雇用も就業規則で明文化しているほか、運用として、73歳以降も上限年齢なく再雇用されることがある。

定年延長と継続雇用年齢引き上げの背景には、業務に欠かせない高齢者の力をより長く活用したいという同社の思いがあった。現在働く高齢者は若い頃から同社で正社員やパート従業員として働き、会社の成長に貢献してきた。高齢者が生出す温かみのある職場は同社の強みであり、これからもお弁当におふくろの味を出すために、また、お客様と付き合いの長いお店の顔として、いつまでも働いてほしい、65歳で辞めてもらっては困るというのが同社の願いであった。

制度改定にあたり、経営者と人事部門は積極的に従業員と意見交換し、従業員の要望を聞き取ってから定年延長と継続雇用上限年齢引き上げを行なった。65歳以降も働ける職場は地域では少なく、まだまだ働きたい高齢者に歓迎された。また、「その仕事は自分しかできないが、自身の体力も落ちてきたので若手に引き継ぎたい。しかしまだ伝えきっていない。」と心配する高齢者もいた。長く働けることで引き継ぐための時間が確保されたことも朗報となった。

現在、最高齢者は78歳、店舗でご飯を盛り付け、洗い物をし、翌日の仕込みを担当している。また70歳を超えて店舗で働く従業員はレジ操作を確実に行ない、その速さも若手と比較して遜色はない。

人事管理制度の概要

■採用

パート従業員採用に応募してくる定年退職者は多い。他社経験者は同社にはない業務経験や着眼点を持つことから高齢者も積極的に採用している。一方、将来を担う若手も必要としており、求人サイトを通じて新卒採用も強化している。

■賃金制度・評価制度

従業員の職種は本社製造部員、店舗従業員、配送員、事務職である。管理階層は本社では部長と主任、店舗はエリアマネージャー、店長、リーダーからなる。賃金は基本給、役職手当、職能給で構成され、役職定年はない。年に一度の人事考課で昇給と賞与を決定している。

■教育訓練制度

従業員研修は各店舗で2か月に1回、1時間程度実施している。賞味期限等の衛生ルールの研修が中心となる。高齢者を含め新しく採用された者に対して性急に仕事の上達を求めていない。少しずつでも徐々に上達してくれることを期待している。また、調理師免許の取得に向けた調理師試験の受験料や、パソコン操作の受講費など業務に必要とされるスキルの習得に係る費用については、年齢を問わず支援している。

■継続雇用制度

定年延長とともに2014(平成26)年10月に就業規則を改正、「定年60歳、希望者全員65歳まで再雇用する」を「定年65歳、希望者全員70歳、さらに会社が認める者を73歳まで再雇用」と改正した。パートタイマー規定も同時に改定、正社員と同じ改定年齢としている。70歳を超えて再雇用する場合は本人が希望し、会社の基準(体力、能力、勤務成績等)に合格、かつ会社が必要とした者が対象となる。

継続雇用契約は1年更新を基本とするが、本人の意向を尊重して6か月更新も可能である。上限年齢に達しても会社から引退を促すことはない。

高齢従業員戦力化のための工夫

■高齢者に無理のない勤務時間

高齢者は調理センター、店舗のいずれでも働いている。 調理センターは午前2時始業、安全面を考え高齢者は4時出勤としている。店舗の始業は8時、遅くとも16時には終業となる。調理センター勤務者は早朝勤務となるが、早起きが苦でない高齢者であれば問題はない。

調理センターも店舗も稼働時間が決まっており残業は少なく、長時間にわたって働くことはない。高齢者には働きやすいことから定着率も高い。その結果、高齢者の勤続年数が長くなり、業務の習熟度と生産性も高い。

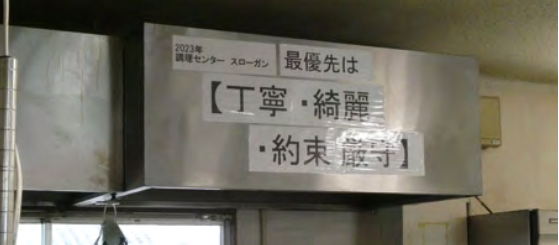

■高齢者の強みを若手に伝承

同社の弁当作りは煮物になる野菜を自社でカットするところから始まる。業務用食材を購入することはない。 調味料やソースの多くは自社のレシピに従った手作りである。この「愛情のあるお弁当作り」をベテランから若手に伝えている。調理センターでは何組ものペア就労が行なわれている。味付けは経験豊かな高齢者が優れている。30歳代従業員に70歳代の高齢者が技術指導をしている。店舗では若手の接客技法を高齢者がロールプレイングを交えて指導する。

■経営者が職場を巡回

社長が毎日店舗を、専務は調理センターを回って高齢者を含め全従業員とコミュニケーションをとっている。 高齢者の体調は顔色や会話で判断できる。高齢者のなかには疲れがあっても自分からそれを言わないこともあるため、周囲の声かけや見守りが重要であるという。若手と高齢者の間のジェネレーションギャップも経営者の巡回で状況を察知し、早期改善を図っている。「何でも言いたいことが言える」雰囲気を大事にしており、働きやすい職場づくりが高齢者の退職を防ぎ、長く働き続けることを可能としている。

■高齢者の理解と納得を得て設備導入

高齢者が長く働ける環境づくりには肉体的負担軽減が欠かせないと考える同社では、機械設備の導入に努めてきた。加熱調理のほとんどを担える多機能加熱調理器(スチームコンベクションオーブン)が一例である。野菜カットについても機械化を検討している。 導入にあたっては当事者である高齢者の理解や納得が欠かせない。同社の弁当は手作りの良さが評判であり、安易な機械化や自動化がその良さを失うことを高齢者は危惧する。同社では新設備導入が手作りや味の良さを失わず、働く側も楽になることを実際に体験してもらい、先入観や偏見を払拭してもらうことを心掛けている。設備導入時はメーカーによる説明会を開き、高齢者も操作法と利便性を学ぶことができる。

2018(平成30)年、定年退職者の受け皿として関連会社を設立した。高齢者向けの配食サービスや介護食を提供しており、定年退職者3名が移籍している。ちなみに関連会社の設備は天災時に調理センターが稼働困難となった場合の代替施設ともなる。また、2020(令和2)年には温泉施設内の食堂営業も受託、厨房での調理は60歳代だけで担当している。

■高齢者の事情に配慮した配置転換

経営者による職場巡回時、78歳の高齢従業員は夏場に職場まで自転車で通勤するのがきつくなったと話した。そこで会社は本人が長く勤められるようにと、自宅に近い店舗での勤務に切り替えた。体力や注意力の低下が見られた70歳過ぎの高齢者は配送業務から内勤へ、または店舗でのレジ打ち業務から後方業務への配置転換を適宜行なっている。

■多様な勤務形態

高齢者の身体的な負担軽減を目的に多様な勤務形態を用意、勤務日数(週1、2、3日)や勤務時間(1日あたり5、5.5、7時間)で配慮している。

健康管理・安全衛生・福利厚生

■表示拡大と照度向上

弁当の盛り付け作業は見本写真に従って行なう。間違い防止のため、写真をA3用紙化し、文字や盛り付け図を拡大した。また、調理センターと事務所の照明をLEDに交換、作業場を明るくした。

■転倒防止の取り組み

調理センターは既存工場を買収したためレイアウトに制約がある。 調理の作業場は2階にあり、階段の上り下りが避けられない。 そこで転倒防止対策として手すりを設置している。作業場の床面もバリアフリー化した。また、調理作業場は食材洗浄等で床に水が漏れることもある。作業者は滑り止めの靴を履き、転倒リスクを防止している。

制度改定の効果と今後の課題

定年延長と再雇用上限年齢引き上げは同社で働く高齢者に安心感を与え、より長く会社に貢献してもらえる環境を作った。 現在、同社では高齢パート従業員の評価制度を再検討しており、人事考課を充実させてパート従業員の時給と正社員の賞与に反映させたいとしている。

一方、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進でデータを活用した業務効率改善が求められるなか、高齢者の多い職場でのDX対応の進め方が課題となりつつある。新たに採用した高齢者向けマニュアルの整備とあわせ、さまざまな角度から検討中である。