社会福祉法人しらさぎ福祉会

-継続雇用者にも再雇用後の一定条件の下で退職金を支給-

- 70歳以上まで働ける企業

- 賃金評価制度の改善

- 戦力化の工夫

- 能力開発制度の改善

- コンテスト入賞企業

- 上限年齢なしの継続雇用(基準あり)〈運用〉

- 若手職員との業務補完

- 負担軽減の職場設計

- 健康管理の強化

企業プロフィール

-

創業平成2年(1990年)

-

本社所在地兵庫県姫路市

-

業種社会保険・社会福祉・介護事業

-

事業所数5か所

導入ポイント

- 改定の契機:安定した雇用制度の下での就労を希望する意見が寄せられた

- 65歳定年以降も心身ともに健康状態であれば、長く働くことが可能に

- 継続雇用者にも再雇用後の一定条件の下で退職金を支給

- 施設運営体制を活用した健康管理の強化

- 改定の効果:高齢職員が安心して長く働くことができる体制の整備

-

従業員の状況従業員数 90人 (2026年2月現在) / 平均年齢 45.93歳 / 60 歳以上の割合 24.4% 60~64歳 13人 /65~69歳 4人 /70歳~ 5人 (60歳以上 22人)

-

定年制度定年年齢 65歳 / 役職定年 定年で役職を外れる

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 有 / 内容 ・希望者全員 ・ 70歳以降は基準該当者を上限年 齢なく雇用〈運用〉

同社における関連情報

企業概要

社会福祉法人しらさぎ福祉会は、1990(平成2)年に設立した介護事業を展開する法人で、特別養護老人ホームを中心に、デイサービス、居宅介護支援事業などにわたる高齢者介護サービスを提供している。

職員数(2026年2月現在)は90名、職員の平均年齢は45.93歳である。職員構成の特徴について、年齢別には60歳以上が2割強(24.4%/22人)を占め、雇用形態別には正職員54人、嘱託職員1人、非正規職員35人である。 嘱託職員は定年後の継続雇用(再雇用)された高齢職員である。

正職員の採用状況について、同法人は新卒採用と中途採用の両方を実施しており、その人数は毎年4人程度である。

雇用制度改定の背景

■経緯

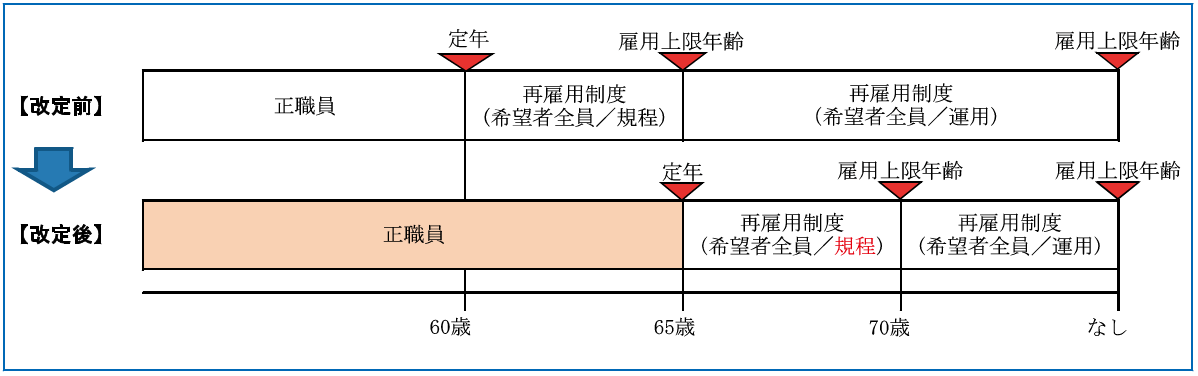

改定前の同法人の定年・継続雇用制度は「60歳定年制、65歳までの就業規則による再雇用制度(希望者全員)、65歳超の雇用上限年齢なしの運用による再雇用制度(希望者全員)」であった。

旧制度の下で同法人は60歳定年を迎えた正職員が希望し、原則として心身ともに元気で就労できる状態であれば、雇用上限年齢を設けず継続雇用(再雇用)する方針をとっていた。しかし、継続雇用に切り替わった高齢職員から安定した雇用制度の下での就労を希望する意見が寄せられていた。制度改定前の定年年齢は60歳が一般的であったが、同法人は職員が安定した雇用制度の下で就労できる環境を整備するため、2017(平成29)年1月に正職員の定年年齢と就業規則による継続雇用制度の雇用上限年齢をそれぞれ5歳引き上げる雇用制度の改定を実施した。図表はその概要を整理したものである。

■制度改定に向けた課題とその対応

今回の雇用制度改定は、同法人が多様な人材が安心して長く定着し、働き続けることができる環境づくりを目指した施策を検討しているなかでの総務部門からの提案がきっかけであった。制度改定に向けた課題について、同法人は、①定年前のバーンアウト症候群が発症しないように、人生設計、年金額、体力面などに応じた柔軟な働き方の制度化、②継続雇用後の賃金水準の見直しによる継続雇用者のモチベーション低下の対策、③子育て世代の非常勤職員が勤務できない時間帯の人材確保、④高齢者の身体への負担軽減、健康維持の対策の4つを挙げていた。これらの課題を是正するように雇用制度改定に同法人は取り組んだ。

なお、制度改定に伴う旧制度で継続雇用に切り替わっている60歳代前半の高齢職員の対応については、すでに退職金を受け取り、年金を受給していること、さらに法人独自の時間給設定により毎月の生活資金に影響が及ぼさないという好条件であることから、正職員に戻さず、継続雇用者のままとした。

人事管理制度の概要

■制度改定に伴う人事管理制度の対応

定年延長に伴う60歳代前半層の人事管理制度の対応については、主に昇給は旧定年年齢の60歳で停止がとられ、それら以外は原則として定年前の制度が引き続き適用された。

■正職員

正職員の人事管理制度の概要を確認すると、社員格付け制度は7階層からなる職階制で、2階層(初級、中級)の一般職と、5階層(上級職、指導職、監督職、管理職、経営職)の管理・監督職に分かれ、職員のキャリアパスに活用されている。職制は「施設長-副施設長-部長-課長-係長-主任-副主任-フロアリーダー」の役職が設けられている。なお、同法人には役職定年制が設けられていないが、役職者が定年後、継続雇用に切り替わる場合は役職を離れる。

賃金制度について、基本給は職務給(等級号俸制)で、昇給(賃金表内の号給)が年1回行われる。ただし、60歳以降の昇給は停止する。賞与は「基本給×2+業績賞与」によって年2回支給する仕組みで、業績賞与は人事考課結果により決められる。退職金は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度と独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度を利用して支給している。

人事評価について、同法人は成績要素評価(業績評価)、専門要素評価(能力評価)、共通要素評価(情意評価)からなる総合評価が年2回行われている。評価の流れについては、自己評価をもとに主任による1次評価、部署長による2次評価が行われ、評価結果は昇給、賞与等の処遇への反映、そして人材育成、配置転換への活用がなされている。

■継続雇用制度

継続雇用制度は65歳の定年到達者を対象にした希望者全員の70歳までの再雇用制度と、70歳を超えた雇用上限年齢を設けていない運用による再雇用制度である。雇用期間は1年契約、雇用区分は嘱託職員である。継続雇用者が担当する業務、勤務形態、賃金などの労働条件は個別に定年を迎える半年前からの面談で決める対応がとられている。原則として、業務内容は定年時の職域の業務を引き続き担当し、役職者は役職を離れる。勤務形態は正職員と同様にフルタイム勤務を原則としているが、短時間勤務などの柔軟な働き方を選択することもできる。

賃金制度について、基本給は時間給制がとられ、継続雇用時の業務内容が定年時と同じで、引き続きフルタイム勤務であれば、その水準は定年時の支給額を確保できるようにしている。昇給は人事評価結果に応じて実施している。賞与はパート職員の仕組みが適用される。人事評価制度は正職員と同じ対応がとられ、評価結果は昇給などの処遇に反映される。継続雇用者を対象にした退職金については、定年退職時に一度精算したあと、再雇用

後の一定条件の下で正職員と同様の制度が適用され、改めて掛金の積み立てが行われる。

高齢従業員戦力化のための工夫

同法人が実施する高齢従業員戦力化のための主な工夫は、①年齢にかかわらない研修の実施、②若手職員との業務補完、③インカムの活用の3つである。

■年齢にかかわらない研修の実施

同法人は高齢者も採用していることから、年齢にかかわらず採用後の職員研修を実施している。たとえば、介護未経験の高齢者を採用した際には、2週間の座学教育と2週間の実践教育

を実施している。また、資格取得を目指す高齢職員に対して同法人は積極的な支援を行っている。たとえば、シルバー人材センターからの紹介で同法人に採用された高齢職員は介護業務の未経験者であったが、国家資格の介護福祉士を取得した。この高齢職員の活躍している姿が、介護の資格を持たない若手職員や他の高齢職員に良い刺激となっている。

■若手職員との業務補完

育児をしているパート職員は9時半から14時または16時までの短時間勤務が多いため、利用者の夕食手配などの食事介助業務を担当する職員が手薄となる。そこで、手薄となる時間帯に高齢職員をシフト調整により配置し、同業務を一時的に対応している。このように柔軟にシフト調整が可能な高齢職員は大変心強く、円滑な事業運営に貢献している。

■インカムの活用

介護現場の業務をスムーズに遂行できるように、同法人は高齢職員を含め職員一人ひとりにインカムを持たせている。操作が苦手な高齢職員には、操作できるように慣れるまでまわりの職員がサポートしている。インカムの活用により、職員同士が指示や情報共有ができるようになったり、介助業務で急きょ人手が必要になった場合にはインカムを使ってサポートを求めたりして、業務遂行がスムーズになった。

健康管理・安全衛生・福利厚生

健康管理・安全衛生・福利厚生における同法人の主な取り組みは、①健康管理の強化、②メンタルヘルス支援、③高齢職員の負担軽減のための職務設計の3つである。

■健康管理の強化

加齢に伴う高齢職員の健康悪化を防ぐため、同法人はさまざまな健康対策を進めている。例えば、労働安全衛生法で定められた健康診断(年1回)と腰痛検査(年2回)を実施して、その結果をもとに同法人の産業医による健康相談を受けてもらうようにしている。このほか、健康診断の血液検査から異常所見が認められた場合には、同法人の管理栄養士による栄養指導を、体に異常を感じた場合は柔道整復師やあんまマッサージ指圧師の資格を持つ機能訓練指導員による指導を受けることができる。また、運動不足を感じている高齢職員には、機能訓練室で利用者が使う筋力向上器具を利用できるようにしている。

■メンタルヘルス対策

メンタルヘルス対策として、同法人は健康診断にあわせてストレスチェックテストを全職員に実施し、産業医による面接指導により専門医への紹介を受けた場合には、精神科医のメディカル相談を受けられる環境を整備している。

■高齢職員の負担軽減のための職場設計

既存施設の大規模改修と地域密着型特別養護老人ホームの新設と併せて施設全体の浴室、トイレなどは、車椅子での介護作業がしやすいように面積を広くとり、浴室には移動用リフトを導入することで高齢職員のひざや腰の負担が少なくなるように設計した。

制度改定の効果と今後の課題

■雇用制度改定の効果

雇用制度改定によって、70歳までの雇用が規程化されたことで、高齢職員が安心して長く働くことができる体制が整った。また、介護職として再雇用された高齢職員は、シフト勤務への理解が深く、育児中のパート職員とのシフト調整が可能であるためバランスのとれた勤務編成がしやすくなっている。

■今後の課題

65歳定年制を実施した当時は先進的であったが、現在は標準になっている。70歳の就業確保措置が努力義務化された改正高齢法の施行により、同法人は70歳定年制に向けた検討を進めている。しかし、介護保険制度が事業運営に密接に関連しているため、その動きを注視しつつ、環境が整えば70歳定年制を実施したいと考えている。