社会福祉法人愛誠会

-介護業務のシェアによる新たな職務の創出-

- 70歳以上まで働ける企業

- 人事管理制度の改善

- 賃金評価制度の改善

- 戦力化の工夫

- 能力開発制度の改善

- コンテスト入賞企業

- 70歳定年

- 上限年齢なしの継続雇用〈運用〉

- 介護業務のシェア

- マッチングアドバイザー

企業プロフィール

-

創業1977(昭和52)年

-

本社所在地岡山県新見市

-

業種社会保険・社会福祉・介護事業

-

事業所数

導入ポイント

- 改定の契機:高齢者が長く働くことができる場の確保

- 介護業務のシェアによる新たな職務の創出

- マッチングアドバイザーを任命して、全職員との面談を実施

- 緻密なコミュニケーションによる職員同士が互いに尊重し合う組織づくり

- 改定の効果:介護業務の資格・経験を持たない高齢者でも介護業務に従事できることが可能に

-

従業員の状況従業員数 135人 (2023(令和5)年6月現在) / 平均年齢 47.4歳 / 60 歳以上の割合 26.7%(36人)(内訳) 60~64歳 15人 65~69歳 12人 70歳以上 9人

-

定年制度定年年齢 70歳 / 役職定年 定年で役職を外れる

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 有 / 内容 70歳以降は希望者全員を上限年齢 なく雇用〈運用〉

同社における関連情報

企業概要

社会福祉法人愛誠会は、1977(昭和52)年に設立した介護事業を展開する法人で、特別養護老人ホームを中心に、ショートステイ、デイサービス、ホームヘルプ、居宅介護支援事業、グループホーム、小規模多機能型居宅介護など多岐にわたる高齢者介護サービスを提供している。

職員数(2023(令和5)年6月1日現在)は135名、職員の平均年齢は47.4歳である。職員構成の特徴について、年齢別には60歳以上が1/4強(26.7%/36人)を占め、雇用形態別には正職員76人、嘱託職員19人、契約職員・パート職員40人である。嘱託職員は介護業務の資格・経験を持たない職員、契約職員は定年後の継続雇用(再雇用)された高齢職員、そして他社で定年を迎え同法人で雇用された高齢職員である。パート職員の多くは60歳以上である。

正職員の採用状況について、同法人は新卒採用と中途採用の両方を実施しており、その人数は毎年6名程度である。

雇用制度改定の背景

■経緯

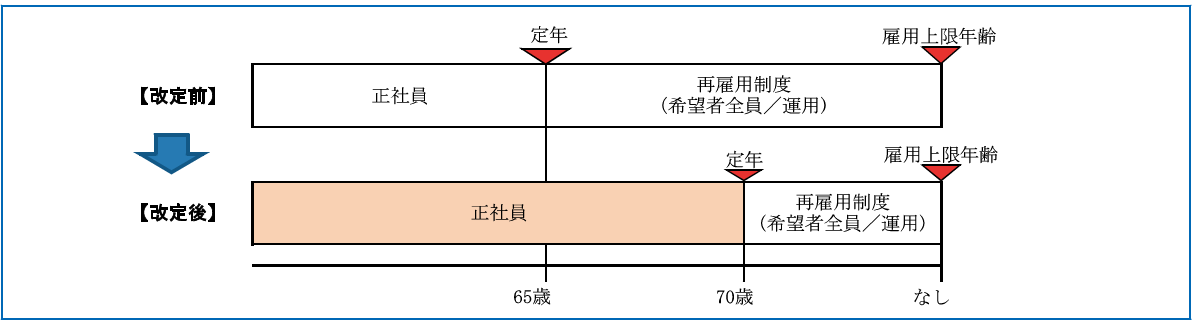

改定前の同法人の定年・継続雇用制度は「65歳定年制、65歳以降は上限年齢なしの運用による継続雇用制度(希望者全員)」であった。

同法人が立地している新見市の高齢化率は県内で高い水準にあり、若年者の採用に悩まされ、経験とスキルを持つベテラン職員の活用が長年、課題となっていた。そこで、高齢者が長く働くことができる場を確保するため、同法人は2010(平成22)年に業務の棚卸し(「介護業務のシェア」。 詳しくは後述)に取り組むとともに、2019(令和元)年7月に正職員の定年年齢を5歳引き上げる雇用制度の改定を実施した。図表はその概要を整理したものである。

■制度改定に向けた課題とその対応

制度改定に向けては、業務の棚卸し(介護業務のシェア)を行い、高齢者が長く働くことができる場を確保できたことで、大きな課題はみられなかった。制度改定に向けて主任以上の役職者で構成された会議を開催して、高齢職員だけではなく、あらゆる世代の職員にとって働きやすく、魅力ある職場について議論を重ねた。

なお、制度改定に伴う旧制度で継続雇用に切り替わっている60歳代後半の高齢職員の対応については、すでに年金を受給していることもあり正職員に戻さず、継続雇用者のままとした。

人事管理制度の概要

■制度改定に伴う人事管理制度の対応

定年延長に伴う60歳代後半層の人事管理制度の対応については、主に昇給を旧定年年齢の65歳での停止、退職金の掛金の積立と支給時期をこれまでの65歳から新定年年齢の70歳への見直しがとられ、それら以外は原則として定年前の制度が引き続き適用された。

■正職員

正職員の人事管理制度の概要を確認する。職員格付け制度は7階層からなる職階制で、一般職は4階層(補助業務、初級、中級、上級)、管理職は3階層(監督職、管理職、経営職)である。この職階制は職員のキャリアパスに活用されている。職制は「部長-室長-課長-主幹-係長-主任-リーダー」の役職が設けられている。なお、同法人には役職定年制が設けられていないが、役職者が定年後、継続雇用に切り替わる場合は役職を離れる。

賃金制度について、基本給は職務給(等級号俸制)で、昇給(賃金表内の号給)が年1回行われる。ただし、58歳から昇給を2年に1回行うことにしているほか、今回の制度改定で65歳で昇給を停止する措置がとられている。賞与は「基本給×月数」によって年2回支給する仕組みである。退職金は独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度と社会福祉従事者相互会事業の退職金制度を利用して支給されている。

人事評価について、同法人は能力評価や業績評価といった多くの企業で導入されている評価制度を導入していない。介護業務は利用者個人との密接かつ繊細な関係性で成り立っているため、それらを数値化して評価することが難しいからである。その代わりに、職員が互いに良かったところを評価し合う「グッドジョブ表彰」を毎月実施し、職員から提出された評価シートを主務者会議にて確認し、各部署にフィードバックしている。また、チームリーダーへの昇格や役職への昇進は、理事長と施設長による協議で決められている。

勤務形態は全職員を対象にシフト勤務としており、フレックスタイム制度についても正職員だけではなく、全職員を対象に導入している。

■継続雇用制度

継続雇用制度は70歳の定年到達者を対象として希望者全員の雇用上限年齢を設けない運用による再雇用制度である。雇用形態は1年契約、雇用区分は契約職員である。継続雇用者が担当する業務、勤務形態、賃金などの労働条件は個別に対応して決めている。原則として、業務内容は定年時の職域の業務を引き続き担当する。例えば、介護職の役職者は役職を離れ、介護業務に従事している。勤務形態は正職員と同様にフルタイム勤務を原則としたシフト勤務としている。賃金制度について、基本給は日給制がとられ、業務内容が定年時と同じであれば、水準は定年時の支給額を維持している。賞与は「基本給(日給の水準)×日数(全員一律)」によって年2回支給する仕組みである。人事評価制度は正職員と同じ対応がとられ、継続雇用者を対象にした退職金制度は設けられていない。

高齢従業員戦力化のための工夫

■介護業務のシェアによる新たな職種の創出

同法人が運営しているユニット型個室(下段の写真参照)の介護業務は、食事や見守りなど同時に複数の利用者に目を配ることが難しく、トラブルなどが発生しやすくなる。一般に介護業務を遂行するには資格が必要であるが、人手不足の介護業界では有資格者を確保することが難しい状況にある。そこで、同法人は2010(平成22)年に介護業務の棚卸し(介護業務のシェア)を行い、有資格者(介護士)が担う業務と介護業務の資格・経験を持たない者でも従事できる業務に分けた。介護業務の資格・経験を持たない者でも従事できる業務を「利用者の食事やお茶の準備・片付ける業務」と「リビングでの利用者の見守り、話し相手、趣味活動の支援などを行う業務」に集約し、前者を「キッチンヘルパー」、後者を「見守りヘルパー」という職種として新たに創出した。

この取り組みにより有資格者の職員は高度なスキルを必要とする身体介護を中心とする業務に専念できることが可能となる一方、介護業務の資格・経験を持たない者ができる業務(キッチンヘルパー、見守りヘルパー)への人材確保が可能となり、高齢者の採用にもつながっている。

■マッチングアドバイザー

職員の体力や能力と仕事をマッチさせるため、同法人は事務部長、指導部長を「マッチングアドバイザー」に任命して、高齢職員を含め、全職員との面談を行い、普段の仕事の取り組み状況について意見聴取して無理なく勤務を継続できるように配慮し、同法人が実施する各種研修会に参加できるように調整している。

健康管理・安全衛生・福利厚生

■作業環境改善

同法人は作業環境改善における職員の作業負担軽減のため、持ち上げずにスライドさせるノーリフティングケアが可能となるよう、ベッドの入れ替えやスライディングシート、リクライニング車椅子、介護浴槽(寝た姿勢での入浴が可能)などを導入している。

■緻密なコミュニケーションによるチーム体制づくり

同法人はユニット型個室(個室で生活しながら入所者10人ほどのコミュニティーを形成し、すべての居室と隣接するように、共有のリビングスペース(共同生活室)が配置される)の施設運営を推進しており、10人の利用者を1ユニットとして、国の基準よりも多い職員8~9人のチームで2ユニット(20人)の利用者の介護サービスを行っており、そのためには、職員同士が互いに尊重し合う体制づくりが不可欠である。そこで、同法人はユニットごとに毎週会議を実施して、利用者の日々の状態をはじめとして、ヒヤリハットの報告、職場改善の気づき、経営理念に沿った介護方法などについて情報共有と緻密なコミュニケーションを行い、職員同士が互いに尊重しあう組織づくりを進めている。

制度改定の効果と今後の課題

■雇用制度改定の効果

雇用制度改定によって、正職員として長く働くことができる体制が整った。また、介護業務のシェアによって、加齢による体力面の変化に配慮しつつ、同法人で働きつづける職場環境が整備されたことに加えて、介護業務の資格・経験を持たない高齢者でも従事できる職務を創出することにより、地域の高齢者の雇用機会の提供にもつながっている。

■今後の課題

今後の高齢者雇用の課題について、同法人は65歳以上の高齢職員の休暇取得方法の改善を挙げている。介護業務の特性により長期休暇を取得するのが難しい状況にある。同法人は長年働いてきた高齢職員にとって、働くだけではなく社会貢献をしながら私生活を楽しみ充実した生活を送ってもらいたいと考えている。また、そうした姿は他の職員にも良い刺激となると考えている。そこで、同法人では年次有給休暇を最大2週間取得できる「ロングバケーション休暇」を導入し、公私ともに充実するワーク・ライフ・バランスを目指している。