五條運輸株式会社

-定年を廃止、事業拡大に不可欠なベテランがより長く活躍可能に-

- 70歳以上まで働ける企業

- 人事管理制度の改善

- 賃金評価制度の改善

- 戦力化の工夫

- 能力開発制度の改善

- コンテスト入賞企業

- 定年制廃止

- 賃金制度改定

- 資格取得の奨励

- 健康管理

企業プロフィール

-

創業1970(昭和45)年

-

本社所在地奈良県大和郡山市

-

業種道路貨物運送業

-

事業所数4か所

導入ポイント

- 改定の契機:会社の成長に貢献してきた従業員に応え、同時に今後の労働力不足に備える

- 従業員の納得性が高まる賃金決定基準に改定、丁寧な説明を経て新賃金制度を実施

- 定年廃止により高齢期も継続的な能力向上を期待、高齢者の資格取得を奨励、会社負担で応援

- ドライバー不足が顕在化する2024年問題へ対応、従業員の最適配置と業務見直しを推進

- 改定の効果:会社の事情に通じ、知識や経験が豊富な従業員の活用がより長期間可能に

-

従業員の状況従業員数 150人 (2023(令和5)年6月現在) / 平均年齢 48.0歳 / 60 歳以上の割合 25.3%(38人) (内訳) 60~64歳 22人 65~69歳 8人 70歳以上 8人

-

定年制度定年年齢 定め無し

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 該当せず / 内容 定年なし。現在の最高年齢者は79歳

同社における関連情報

企業概要

五條運輸は1970(昭和45)年創業、以来、重量物輸送を中心に資源リサイクル循環物流へと業容を拡大してきた。現在、奈良、愛知を中心に倉庫を有し、大型トラックや小口便用の軽トラック、荷物を効率的に積み込めるリフトつきパワーゲート車、運送中の振動を抑えて精密機械等の輸送品質を高めるエアサス車両、小型移動式クレーンを備えたユニック車等多様な車両を用意してチャーター便や貸し切り便のサービスを提供、「安全・確実・迅速」をモットーに、顧客に対して効率的な総合物流を提案している。近年は通販物流事業と物流アウトソーシングへ参入、拡大するネットショッピング業界やアパレル・雑貨・食品向けに商品保管、ピッキング、梱包だけではなく検針やバーコード貼り等の流通加工も手掛けている。2017(平成29)年には物流総合効率化法の認定を受けた強耐震3温度帯(常温、冷蔵、冷凍)の物流センターを新設し、2023(令和5)年6月には定温帯を含む4温度帯に改修を行った。

従業員は150名、うち60歳未満112名、60歳代前半22名、同後半8名、70歳以上8名、平均年齢は48.0歳である。

雇用制度改定の背景

65歳定年であった同社は2017(平成29)年1月に制度を改正、定年を廃止した。現行の就業規則は定年なしを明記、会社は65歳超の者に対して毎年最低1回は面談し、本人の希望を勘案し、両者が合意すれば勤務日数や勤務時間を短縮することとも明記している。

10数年前まで従業員15名ほどと小規模だった同社であるが、経営者は従業員とともに「いい会社」を作ることを目指してきた。 その結果、現在は150名を擁するまでになった。その間の従業員の貢献は大きく、経営者はそれに応えために定年廃止を考えた。社会保険労務士に相談して具体的に検討を開始、高齢者の働きぶりに問題はなく、健康な高齢者を戦力として長く活用することが経営に資するとして定年廃止を決断した。

人事管理制度の概要

■採用

同社の職種はトラック乗務による配送業務、倉庫業務、事務職に大別される。採用のためには自社の知名度向上が必要であるとしてテレビCMも流している。現在ドライバーの在籍者が30名程度と不足気味であり、トラック運転手を経験者から採用する場合は、運転手が目を通すことの多い募集媒体を活用する。なお、媒体によって応募してくる年齢層が異なるという。

採用されると3か月間の試用期間に入る。この間は時給賃金者となる。 入社の3日後、1か月後、3か月後に面談して本人の職務遂行状況や意向を確認する。3か月間の試用期間を経て正社員となる。パート社員から正社員への登用もある。他社経験者や高齢者も採用している。その結果、今まで自社にはなかった考え方や発想が得られ、業務改善のヒントにつながる。なお、現在は置いていない営業職の採用を検討している。

■賃金制度

管理階層は本部長、副本部長、部長、課長、エリア長、倉庫長、班長からなる。賃金は基本給、職務手当、特別手当、各種割増手当、児童手当から構成され、基本給は職能資格制度のもと、年齢給と能力給・職能給からなる。なお、同社には退職金制度はない。

これまでは賃金制度が体系的に整備されておらず、賃金決定基準が必ずしも明確ではなかった。従業員が賃金に対して不公平感を抱くことのないよう、同業他社や業界、地場の水準、また、手当に関しては大型車両や特殊車両の乗務手当等の情報を集めて改定した。制度変更時は従業員に丁寧に説明、納得と理解を得ることに努めた。

■評価制度

人事考課は年2回、事業所リーダーや管理職が行ない、昇級や賞与に反映する。考課結果は面談で本人にフィードバックされ、身に付けるべき技能や経験、そのための取り組み方についても共有する。人事考課制度については改定を検討中である。ドライバーの場合、年功主体の評価から運転技能や事故防止の取り組みに重きを置いて賃金に反映させるなど評価項目を再検討している。定年廃止により年齢にかかわらず退職まで人事考課の対象となり、考課結果で増額も減額もある。

■教育訓練制度

これまで同社では体系的な教育訓練制度はなく、個人の学びや力量に依存するところが大きかった。高齢者向けの研修も用意されていなかった。 現在、会社主導の人材育成推進のために教育訓練制度の構築を検討中である。

高齢従業員戦力化のための工夫

■高齢社員の仕事

同社では60歳以上のドライバーが6名在籍、倉庫でも高齢者が働いており、デバンニング(コンテナからの貨物取り出し作業)担当者の年齢は3名合わせて180歳である。また、他社を定年退職した72歳の高齢者は簿記一級の資格を持っていたことから経理業務へ配属、資産管理や銀行との交渉で能力や経験を発揮している。

■効率的な働き方の推進

顧客優先の仕事の進め方は結果として長時間労働を余儀なくされることもあり、従業員が連続して休みを取ることが難しかった。 そこで、1日8時間、月22日勤務の実現に向けて働き方や業務の見直しを進めている。総務部を新設して運行管理部門等の業務見える化とマニュアル作成を進める一方、効率的な働き方を実現できる仕事の流れと人員配置を検討、業務の見直しを行なっている。受注締め切り時間を前倒しすることで省人化とゆとりを持った業務遂行が可能となるが、顧客の理解と協力も必要なことから、慎重に検討中である。

■体力負担の軽減

同社では倉庫部門で働く高齢者も多い。倉庫内の作業は重量物の運搬も多く、構内の移動距離も長い。 現場では「仕事は気合いや根性でするもの」という風土があったが、負担の少ない合理的な作業方法へと変革している。

これまでは事務所から構内作業者へ内線電話で連絡しており、高齢者がその都度作業場所から電話口に行く必要があった。 そこで連絡を業務用携帯に変更、現場を離れることなく仕事ができるため高齢者の肉体的負担が軽減しただけではなく、指示を受けながらその場で作業することが可能となり、業務遂行の精度も向上した。また、倉庫内では高齢者を含めた作業チーム内で仕事を分担しており、高齢者の負担軽減が現場レベルで実践されている。

■資格取得の奨励

業務に必要となる資格(玉掛け作業者、高所作業者、障害者職業生活相談員等)の取得を奨励しており、受講費用を負担している。定年廃止により高齢者も戦力としての実力発揮期間が長くなることから、60歳を超えての資格取得も奨励している。会社からは資格取得が本人の財産になることを伝えて動機づけしている。 高齢者にとっても資格取得は新しい目標ができて仕事の励みになる。

■高齢者の知恵を若手に伝承

高齢者の強みは仕事に対する真摯な姿勢であると同社は考えている。高齢者は手を抜かず要所を押さえている。たとえ頑固であっても、それは芯を曲げずに任せた仕事をしっかり果たしてくれることであり、本人も仕事を任せて欲しいと考えており、会社は肯定的に評価している。

同社で働く高齢者の多くは自分の経験を若手に伝えたい、後継者を育てたいと考えているという。経験の少ない若手に高齢者のノウハウが伝われば改善への取り組みも進む。若手の多くは高齢者の考え方に興味を持っている。現在は高齢者と若手のペア就労は行なっていないが、高齢者の経験を掲示して注意喚起するなど、その強みを伝えている。

■高齢者が障害者をサポート

軽度の知的障害者が倉庫内での商品補充担当として勤務している。高齢社員は自分の子どもに接するように声をかけるなどさまざまな面でサポートしており、効果を発揮している。

■多様な働き方の提供

生活と健康、仕事が両立できる多様な働き方を推進しており、本人の希望に配慮して8時から18時までの間で1日4時間から労働時間を選べ、また、週3日以上であれば勤務日数も選択可能としている。多様な働き方は子育てや家族を介護している従業員、働き続けたい高齢者に恩恵が及んでいる。

■面談で高齢者の要望を把握

経営者は高齢者と定期的に面談し、学び続けることで自分を磨いて欲しいと伝えている。また高齢者の思いを経営者が聴くことで担当職務や働き方の変更を検討する場合もある。

健康管理・安全衛生・福利厚生

■健康経営優良法人の認定を取得

同社は「健康経営優良法人2022、2023(中小規模法人部門)」 の認定証を取得しており、平素から従業員の健康管理に努めている。朝礼ではラジオ体操の後、全員が一言コメントするが、その様子で健康状態を把握する。定期健康診断後に再検査が必要とされれば産業医が本人に注意喚起する。

■防暖・防寒・熱中症対策

多様な物流ニーズに対応するため建設された前述の強耐震設計の3温度帯(常温、冷蔵、冷凍)物流センターは3階建てで外壁に特殊断熱塗装を施して庫内の温度を一定に保ち、防暖・防寒対策を強化している。倉庫作業では夏期は熱中症予防のため水分補給用の飲料を常備、いつでも飲めるようにしている。また、スポットクーラーを配置、休憩もこまめに行なっている。

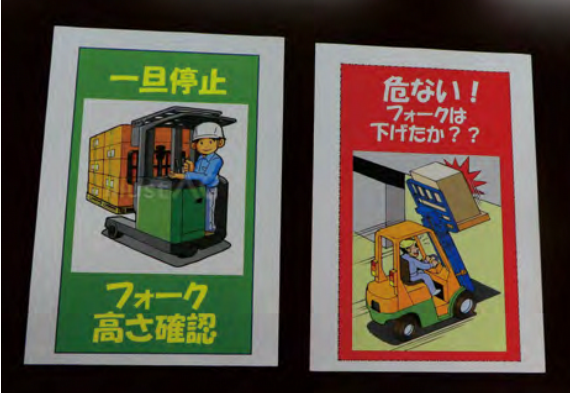

■労働災害防止の取り組み

運送や倉庫内の作業では業務中に軽度の事故が発生することがある。職場チームは原因と再発防止策を考え、センター長に報告する。会社は事故データを集計・分析し、全社的な取り組みに活かしている。同社では公益社団法人全日本トラック協会の安全性優良事業所認定制度により、安全な輸送のための取り組みが認められた事業所が認証されるGマークの取得を進めている。安全に優れた運送事業所として他社と差別化でき、顧客へのアピールとなる。その取り組みの過程ではドライバーに能力の衰えの兆候を早期に知らせて気づかせるしくみも構築していく。

制度改善の効果と今後の課題

定年廃止は健康であればいつまでも働ける安心感を従業員に与え、士気を高めている。

運輸業界ではドライバーの残業規制が2024年から強化される。現状では新規ドライバーの採用が難しいだけではなく、顧客のさまざまなニーズに応えられる運送車両もドライバー不足で十分に活用されていない。そこで業務見直しによる労働力の効率的活用で活路を見いだそうとしている。