モルツウェル株式会社

-自社開発の人事評価シートで人事評価-

- 70歳以上まで働ける企業

- 人事管理制度の改善

- 賃金評価制度の改善

- 戦力化の工夫

- 能力開発制度の改善

- コンテスト入賞企業

- 70歳までの継続雇用

- 作業手順書の見直し

- 独自の人事評価シート

- 改善報告制度

企業プロフィール

-

創業1996(平成8)年

-

本社所在地島根県松江市

-

業種飲食料品小売業

-

事業所数1か所

導入ポイント

- 改定の契機:経営理念のもと働きやすい職場づくりの一環として実施

- 働きやすい職場づくりの取り組みの一環として65歳定年制を実施

- 自社開発の「成長シート」を活用した人事評価を実施

- 写真を多用するなど作業手順書を見直し、わかりやすいように工夫

- 改定の効果:高齢社員が活躍できる機会の提供と若手社員の意識の変化

-

従業員の状況従業員数 123人 (2024(令和6)年6月現在) / 平均年齢 46.1歳 / 60 歳以上の割合 22.6 % / 60~64歳 12人 / 65~69歳 11人/ 70歳以上 5人

-

定年制度定年年齢 65歳 / 役職定年 定年で、役職を外れる

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 有 / 内容 ・希望者全員 ・ 70歳以降は基準該当者を上限年齢なく雇用

同社における関連情報

企業概要

モルツウェル株式会社は、1997(平成9)年に設立した高齢者向け食品の製造販売の事業を行っている。創業当初は弁当宅配の個人事業を展開していたが、高齢者を対象とした配食サービスに事業を特化して事業を拡大。さらに、高齢者施設向けの真空パック食材製造・販売事業を開始し、2022(令和4)年9月に本社の新社屋と新工場を竣工した。

従業員数(2024(令和6)年6月1日現在)は123名、従業員の平均年齢は46.1歳である。従業員構成の特徴について、年齢別には60歳以上が約2割(22.6%/28人)を占め、雇用形態別には正社員77人、嘱託社員3人、パート社員43人である。嘱託社員は定年後に継続雇用(再雇用)された高齢社員で、また、パート社員の多くは60歳以上である。

採用状況について、同社は新卒採用と中途採用の両方を実施している。とくに、中途採用については、経営体制の拡充を図るため大企業や他社で経験を重ねたベテラン層の積極的な採用を進めている。 採用実績について、直近1年間(2023(令和5)年9月1日~2024(令和5)年6月30日)は新卒採用2名(総合職2名)、中途採用9名(総合職1名、作業職8名)である。

雇用制度改定の背景

■経緯

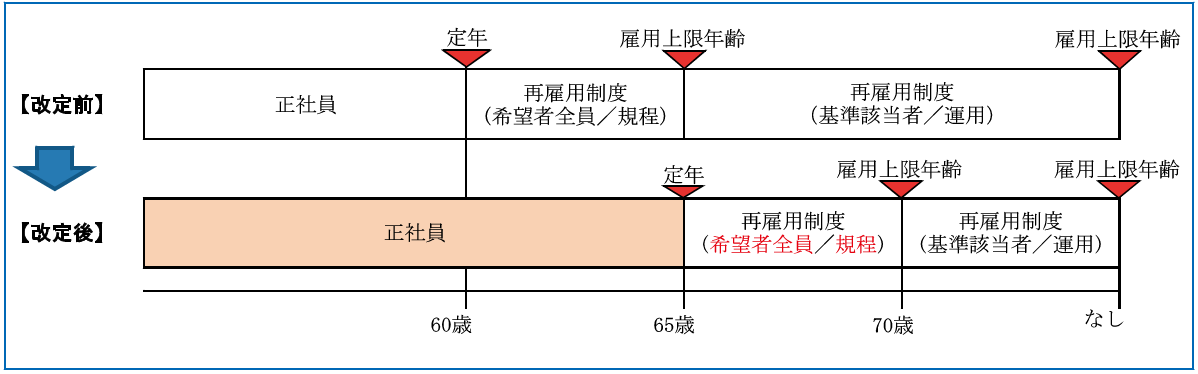

改定前の同社の定年・継続雇用制度は「60歳定年制、65歳までの継続雇用制度(希望者全員)、65歳超の上限なしの継続雇用制度(基準該当者)」であった。

経営理念にある「全社員と社員の家族の物心両面における幸福を追求する」のもと、同社は働きやすい職場づくりを進めている。2012(平成24)年2月に実施した正社員の定年年齢、希望者全員の継続雇用制度をそれぞれ5歳引き上げた雇用制度の改定は、その一環として知識やスキルを身につけたベテラン社員をさらに活躍してもらうための取り組み

であり、図表はその概要を整理したものである。

■制度改定に向けた課題とその対応

事業が拡大する一方、人事管理制度の整備・拡充が遅れているため、外部の専門家(社会保険労務士など)の支援を受けて、人事、経営者を含めて制度改定の準備を進める一方、定期的に行われる委員会やミーティングなどの機会を使って社員に制度改定の説明や意見交換を行った。

人事管理制度の概要

■制度改定に伴う人事管理制度の対応

雇用制度の改定にあわせて、同社は人事管理制度の整備・拡充を進めた。とりわけ、2020(令和2)年から実施している人事評価制度で導入した「成長シート」は、同社が開発した人事評価シートである。

■正社員

正社員の人事管理制度の概要を確認する。社員格付け制度は13等級からなる等級制度で、1?3等級はパート社員(作業職)の等級、4等級以上が正社員(総合職)の等級である。職制は「統括部長-部長-課長-係長-主任」の役職が設けられている。なお、同社には役職定年制が設けられていないが、役職者が定年後、継続雇用に切り替わる場合は役職を離れる。

賃金制度について、基本給は経験給(年齢給)と職能給(等級号俸制)で、職能給は人事考課結果に基づいて昇給(賃金表内の昇号)が年1回行われる。 賞与は「基本給×月数×賞与係数」によって年2回支給する仕組みである。月数は半期の経営業績をもとに設定され、賞与係数は人事評価結果を用いて決められる。退職金制度は確定拠出型の導入を検討している。

人事評価は能力評価と業績評価が行われ、業績評価は先に紹介した自社開発の「成長シート」を活用した目標管理が行われている。成長シートで設定される目標は業績目標とコンピテンシー目標の2領域で、社員一人ひとりが業績目標について部門目標達成に向けた貢献すべき内容とコンピテンシー目標について今後伸ばすスキル(専門能力やビジネスマナー等)をそれぞれ設定する。

評価の流れについては、自己評価をもとに所属長による1次評価、経営層による最終評価が行われ、評価結果は昇給、賞与などの処遇に反映される。

■継続雇用制度

継続雇用制度は65歳の定年到達者を対象にした希望者全員の70歳までの再雇用制度である。雇用形態は1年契約、雇用区分は嘱託社員である。継続雇用者が担当する業務、勤務形態、賃金などの労働条件は個別に対応して決めている。例えば、業務内容は原則として、定年時の業務や役割を引き続き担当する。例えば、役職者は役職を離れ、後進の指導を中心にしながら担当業務に従事している。勤務形態はフルタイム勤務、短日数・短時間

勤務を原則として、個別に対応している。賃金については基本給のみで、賞与は原則支給していない。それは継続雇用者の基本給の決め方を定年時の基本給と賞与の合計額をもとにして設定しているからである。なお、継続雇用者を対象にした人事評価制度と退職金制度は設けていない。

高齢従業員戦力化のための工夫

同社が実施する高齢従業員戦力化のための主な工夫は、①食品製造工程の作業手順書の見直し、②厨房のDX化の推進、③ビジネスチャットシステムを用いた情報共有の推進、の3つである。

■食品製造工程の手順書の見直し

食品製造工程で活用されている作業手順書に対して、「わかりにくい」という意見が社員からあがっていた。そこで、同社は外部の衛生管理コンサルタントの支援を受けながら作業手順書の見直しを行った。具体的には、作業手順書の内容を各工程に区分して、写真を用いて作業内容がわかりやすいように工夫した。高齢社員からは「機械操作など複雑な作業も写真がありわかりやすくなった」との声が寄せられている。この取り組みは、引き続き社員の意見を取り入れて実施している。

■厨房のDX化の推進

配膳業務は定められた時間までに間違いなく配膳を行う必要があり、その作業を担当している厨房受託サービス部門の社員の約1/3を占める65歳以上の高齢社員にとって、その作業が負担となっていた。また、介護施設における入居者の食事は、食材の切り方、味つけ、服用する薬との相性などを考慮して準備しており、その種類は、例えば1施設だけで約300種類に及んでいる。さらに、日ごとに異なる入居者の体調も考慮する必要があり、一人ひとりの状況に応じた食事対応については、ベテラン社員の記憶と経験に頼っていた。そのため、後継者が育ちにくい問題を抱えていた。人材不足や社員の高齢化への対応も必要であることから、作業負担の少ない効率的な配膳業務の構築が企業経営上の課題となっていた。

そこで同社は、真空調理済み食材や再加熱キャビネットを導入して作業の効率化を図った。併せて、配膳業務の標準化を目的とした「食事サービス総合支援システム」の開発を進めている。このシステムは入居者の食事情報を介護施設厨房から食材製造工場までシームレスにつなぐデジタル受発注システムで、特別な知識や経験を身につけることなく、高齢社員でも楽に作業を行うことを可能とするもので、厨房のDX化を推進する取組である。

■ビジネスチャットシステムを用いた情報共有の推進

同社は業務中におけるリアルタイムの情報共有を図るため、ビジネスチャットシステムの導入、全社員へのスマートフォンの配付などを進めた。操作が不慣れな高齢社員には、講習会などの支援を行った。この取り組みにより部門を超えたコミュニケーションが活発になり、業務効率が高まるだけではなく、例えば、配送時の一人暮らしの高齢者の緊急事態の対応(徘徊の発見や緊急時の救急車の出動要請)にも非常に役立っている。

健康管理・安全衛生・福利厚生

健康管理・安全衛生・福利厚生における同社の主な取り組みは、改善報告制度と社員の健康管理支援である。

■改善報告制度

改善報告制度は、職種や雇用区分にかかわりなく、全社員から日々の業務で生じた課題や問題点を解決するためにアイデアや改善内容を提案してもらう制度である。 採用されたアイデアや改善内容に報奨金を支給しており、その中には高齢社員から提案されたアイデアや改善内容もある。

■社員の健康管理支援

社員の健康管理支援について、同社は朝礼時のラジオ体操やパートナー企業からスポーツジムのインストラクターを招いた腰痛予防セミナーの開催などを実施している。

制度改定の効果と今後の課題

■雇用制度改定の効果

雇用制度改定以前は、「定年年齢になれば、後進に道を譲るのが当たり前」という雰囲気が社内にあった。そのため、身につけた知識・スキルを活かして働きたい社員は、「定年後は改めて職探しをしなければならない」という不安を抱えていた。今回の改定によって、こうした不安感が解消され、定年後も引き続き同社で活躍できる機会を提供できるようになるとともに、若手社員の仕事に対する意識に変化がみられ、誇りを持って仕事に取り組むようになった。

■今後の課題

制度改定後10年以上が経過している現行の雇用制度に問題がないこともあり、同社は今後とも継続することを考えている。

今後の課題として、同社は社員のさらなる戦力的な活用を挙げている。問題解決型の事業を創出している同社にとって、社員の活用が不可欠である。そのため、同社は働きやすい職場づくりに取り組んでいる。そのなかで、高齢社員の仕事への取り組み意識は若手社員にいい影響を与えており、若手社員の柔軟な発想は高齢社員にいい刺激となっている。こうした若手社員の柔軟性と高齢社員の仕事に対する意識を組み合わせは、互いに相乗効果

につながっている。同社は持続可能で社会に貢献できる企業になれるように社員のさらなる戦略的な活用を今後の課題としている。