株式会社 穴吹ハウジングサービス

-定年後は基準を満たせば上限年齢なく継続雇用-

- 70歳以上まで働ける企業

- 人事管理制度の改善

- 賃金評価制度の改善

- 戦力化の工夫

- 能力開発制度の改善

- 70歳定年

- 上限年齢なしの継続雇用(基準あり)

- 管理員研修

- 管理員マイスター認定制度

企業プロフィール

-

創業1983(昭和58)年

-

本社所在地香川県高松市

-

業種不動産賃貸業・管理業

-

事業所数51か所

導入ポイント

- 改定の契機:人材(管理員)確保の困難化

- 定年後は基準を満たせば上限年齢なく継続雇用

- 年齢に関わりなく年2回管理員研修を実施

- 75歳以上でも週20時間勤務の場合、会社負担の健康診断を受診

- 改定の効果:経験豊富な管理員が長く働くことができる環境の整備

-

従業員の状況従業員数 3,822人 (2023(令和5)年6月現在) / 平均年齢 59.4歳 / 60 歳以上の割合 64.2%(2,455人) 60~64歳 472人 65~69歳 929人 70歳以上 1,054人

-

定年制度定年年齢 70歳

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 有 / 内容 上限なし 基準該当者

同社における関連情報

企業概要

株式会社穴吹ハウジングサービスは、1983(昭和58)年に設立した分譲マンション等の建物管理事業をはじめ、賃貸仲介・開発事業、 パーキング事業、リフォーム・インテリア製品等販売事業、損害保険代理店事業、不動産仲介事業を行う企業で、本社のある香川県と東京都をはじめ、49か所の営業所と2か所の研修拠点を展開している。

従業員数(2023年6月1日現在)は、3,822名、 平均年齢は59.4歳である。従業員構成の特徴について、年齢別には60歳以上が2/3弱(64. 2%/2, 455人)を占め、雇用形態別には正社員822人、契約社員146人、嘱託社員22人、パート社員37人、管理員2, 795人である。今回の雇用制度改定の対象者である管理員はマンションの管理業務を行う者で、雇用形態はパート社員、多くは70歳以上である。

今回の雇用制度改定の対象である管理員の採用実績は年平均550人である。

雇用制度改定の背景

■経緯

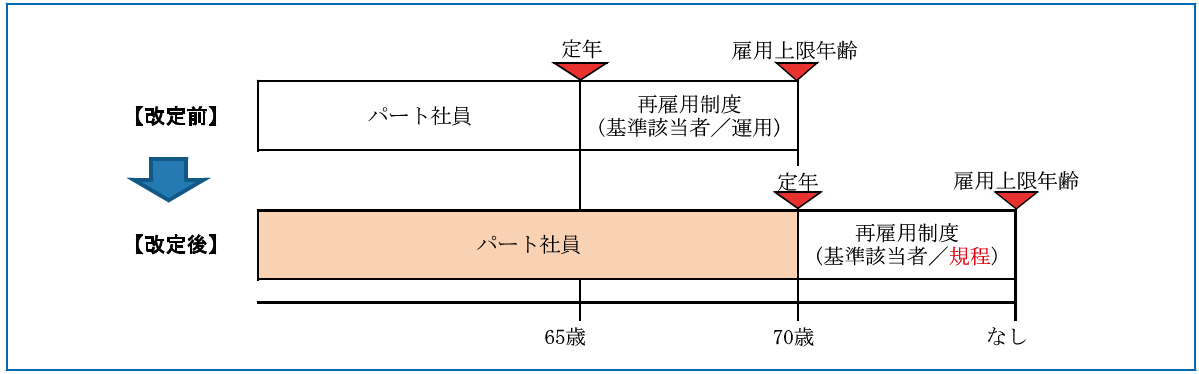

改定前の管理員の定年・継続雇用制度は「65歳定年制、運用による70歳までの継続雇用制度(再雇用制度/基準該当者)」であった。

管理員は他の会社を定年退職した高齢者の代表的な再就職先であるが、昨今の人手不足状況のなかで管理員の人材確保が難しい状況にある。マンションの住民との信頼関係が不可欠な管理員の業務特性上、その関係性を構築・維持するには管理員に長く勤めてもらうことが必要である。同社は旧制度の定年年齢の65歳以降も運用による再雇用を個別対応で行っていたものの、会社への貢献度が高く、体力的にも問題のない管理員が定年を迎えていたことが、現場の雇用状況を確認したことで明らかになった。

そこで、同社は管理員が長く働くことができる就業機会を提供するため、2017(平成29)年4月に管理員の定年年齢を5歳引き上げる雇用制度の改定を実施した。 図表1はその概要を整理したものである。 定年後の継続雇用制度(再雇用制度)については、会社が必要とした場合には定年を超えて引き続き雇用する規程である。

■制度改定に向けた課題とその対応

経営会議における制度改定の判断を踏まえて、人事総務部門は管理員の雇用状況(年齢分布、業務遂行状況等)の分析を行い、制度および運用の構築を進めた。

制度改定に向けた課題として、同社は就業を継続する際に、心身状態が業務遂行に支障がないことの確認方法を挙げた。とくに、加齢による身体機能および認知機能の低下を客観的にどう判断するかであった。この課題への対応として、同社は独自の体力測定・認知機能テストを行った。

同社はこうした管理員の定年延長の取り組みを実施1年前から開始し、実施に際して管理員には給与支給時に資料を配布するとともに、管理員の携帯にメールを配信して周知を図った。

人事管理制度の概要

■制度改定に伴う管理員の人事管理制度の対応

管理員の定年延長に伴う60歳代後半層の人事管理制度の対応については、原則として定年前の同制度が引き続き適用された。

管理員の人事管理制度について、賃金、労働時間などの労働条件は個別契約となり、賃金は地域の相場をもとに、勤務時間は勤務先の状況によって週40時間を上限に決められている。

■正社員の雇用制度と継続雇用制度

正社員の雇用制度は、65歳定年制と70歳までの継続雇用制度である。継続雇用制度は再雇用制度であり、定年到達者を対象に同社が定める基準を満たした者が継続雇用に切り替わる。

継続雇用制度について、雇用期間は1年契約、雇用形態は嘱託社員である。継続雇用者が担当する業務は、これまで従事していた業務を原則に、個別にすり合わせて決めている。なお、役職者は定年時に役職を離れて継続雇用に切り替わるが、役職を継続するケースもある。

賃金制度について、基本給は正社員のエリア職の賃金表が適用され、総合職の場合は定年時の職階制度(社員格付け制度)に格付けされている等級に対応するエリア職の賃金表が適用される。昇給、賞与、および人事評価は定年前の正社員と同じ仕組みが適用されるものの、継続雇用者を対象にした退職金制度は設けられていない。

高齢従業員戦力化のための工夫

同社が実施する高齢従業員戦力化のための主な工夫は、管理員研修、マイスター管理員認定制度、そしてフレキシブルな勤務形態である。

■管理員研修

同社は管理員の業務スキルの習得と向上を目的に管理員研修を実施している。管理員は居住者と顔を合わせるため、管理員の勤務態度や姿勢が居住者の顧客満足度の向上につながることから、管理員研修に同社は力を入れている。その内容は企業理念、設備実習、建築実習、法令関係、CS(顧客満足度)、個人情報保護、防災、高齢者対応、清掃研修等、多岐にわたる。管理員はこうした研修を年2回(半年に1回)受講する。この研修を通して同社は高齢社員の健康面を含めた業務における安全意識の徹底を図っている。

なお、管理員研修は古いマンションから最新のマンションに至るマンション管理のノウハウが可視化された体験型研修施設(あなぶきPMアカデミー)で実施されている。

■マイスター管理員認定制度

マイスター管理員認定制度は、全社員の模範として同社の企業理念(“しあわせ『感』理”)を体現し、日頃の管理員業務および居住者満足対応に優れた能力を発揮している管理員を「マイスター管理員」として認定する制度で、2022(令和4)年7月に導入された。

マイスターは、「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」の3ランクからなり、最初は「ブロンズ」のマイスターからスタートする。 その認定手続きは、原則として①勤務時間が週15時間以上、②勤務年数が2年以上の者を対象に、管理員が所属する部署の推薦と審査委員会の審査を経て認定される。こうした認定手続きは年2回実施され、マイスター認定者に「認定書(賞状)」と「認定者カード」が授与されるほか、マイスターのランクに対応した手当が支給される。

■フレキシブルな勤務形態

管理員の勤務時間は勤務場所のマンションによって異なるため多様であるが、高齢社員の生活や体力に合わせて勤務時間を決めることができるようフレキシブルな勤務形態をとっている。

健康管理・安全衛生・福利厚生

■健康診断の受診

健康管理・安全衛生・福利厚生における同社の主な取り組みは、健康診断の受診である。

70歳以上の管理員が同社で活躍しているが、75歳以上になると会社に雇用される従業員が加入する健康保険から外れるものの、同社は法令で義務づけされている正社員の1週間所定労働時間の3/4以上より対象の範囲を拡げ、勤務時間が週20時間以上の者に対しても会社負担で健康診断を実施している。

制度改定の効果と今後の課題

■雇用制度改定の効果

管理員の定年年齢に引き上げによって、経験豊富な管理員が長く働くことができる環境が整備されたことで、就業継続を希望する管理員に歓迎された。

■今後の課題

今後の高齢者雇用の主な課題として、同社は安全管理の徹底と高齢社員の定着を挙げている。今回の制度改定に伴い、体力測定と認知機能テストを実施しているものの、加齢に伴う身体機能・認知機能の低下は労災事故につながりやすい。また、高齢社員の定着について、管理員は他社を定年退職した高齢者の代表的な再就職先である一方、疾病による休職や退職、家族の介護による退職が多く、高齢社員の入れ替わりが多い。これらは高齢者雇用における代表的な課題であり、高齢者が管理員の主力を担っている同社にとってはその影響は大きく、これらを今後の課題としている。

| 雇用区分 | 雇用制度 |

|---|---|

| 正社員 | 65歳定年、70歳継続雇用(再雇用) |

| 管理員 | 70歳定年、上限年齢なく継続雇用(再雇用) |