有限会社大輝商事

-高齢者に求める役割を丁寧に説明、培った「業」で沖縄の伝統を守る-

- 70歳以上まで働ける企業

- 人事管理制度の改善

- 賃金評価制度の改善

- コンテスト入賞企業

企業プロフィール

-

創業1996(平成8)年

-

本社所在地沖縄県那覇市

-

業種法事用品販売、仕出し製造

-

事業所数

導入ポイント

- 身体的・精神的負担の軽減を目的とした勤務形態の見直しと作業環境の整備

- 定年年齢を65歳から70歳に延長。上限年齢なしの継続雇用制度の導入(基準あり)

- 高齢従業員向け作業(弁当箱の組立やカトラリー類の仕分け)の創出

- 機械化による味付けの均一化、作業工程の一部を委託、マニュアル化、ノルマ制廃止による 精神的負担の軽減

-

従業員の状況従業員数 40 人 / 平均年齢 50 歳 / 60 歳以上の割合 60~64歳(30%)、 65~(30%)

-

定年制度定年年齢 70歳 / 役職定年 なし

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 有 / 内容 定年後は基準該当者を上限年齢無く雇用

同社における関連情報

沿革・理念

1996(平成8)年、法事の仕出し弁当を提供する会社として創業。沖縄の文化を後世に伝えたいという思いから、旧暦行事の際にも伝統を守った味付けの重箱を提供している。

雇用制度改定の背景

Q.制度改定のきっかけはなんでしたか。

旧定年年齢の65歳で退職後、パートタイマーとして勤務している70歳の高齢従業員から「まだまだ働きたい」と相談を受けました。当人は班のリーダーを担当していたこともあり、働く意欲が高い従業員でしたが、定年後の期待する役割は変わらないもののパート採用になったことで意欲を低下させていたようでした。同様に同年代の従業員が複数名在籍していることもあり、これは事業運営の根幹に関わることなのですぐに対策を講じなければならないと思い、2023(令和5)年2月に定年年齢を70歳に引き上げました。併せて、70歳以降は上限年齢を定めずに継続雇用することを就業規則で定めました。

当社は沖縄の伝統文化の料理を提供しているので、その伝統を守る思いのある人たちが作らないといけません。この味は本物ではないと言われるような商品ではダメです。会社設立時から勤務している高齢従業員の方たち(60歳以上が約4割)がいるからこそ、伝統を再現できているのです。その培った「業」を未来の作り手達へ継承できる環境を創ることが急務でした。

Q.どのように改正を進めていきましたか。

勤務形態の見直しや作業環境の整備がネックになっていたので、各個人に改正の目的や処遇の維持を含めた説明をするとともに機械化や勤務シフトの改善、業務量の調整等を行いながら進めていきました。何も決まっていないところから進めていくことの大変さはありましたが、そのタイミングでJEEDの70歳雇用推進プランナーから力を借りて、すぐに制度改定できたので良かったです。

Q.継続雇用者の役割はどのように検討しましたか。

高齢従業員の仕事量が減って現場で揉めないようにすることが大事です。

そこで、継続雇用時に高齢従業員と若手従業員それぞれに高齢従業員に求める役割を丁寧に説明しました。双方の説明時に同じことを伝えます。双方の納得が大事です。

まず、高齢従業員が現状どこまでできるのか、今後どこまでやれるのかを見極めないといけないので、本人への説明時に「思いの丈を話してください。」と伝えます。本人からは「重いものがちょっと持てなくなってきた。腰に違和感がある。」と相談があり、「重いのものはできるだけ無しにしようか。」と伝えると、「手作業は得意だから、もっとやりたいな。」と提案されたので、意見として受け入れます。そして、若手従業員たちに「重いものを持ってあげて。本人が細かい作業が得意でやりたいから優先してあげて。まずはさせてみて、どこまでできるか私に報告をして欲しい。」と伝えます。お互いが同意すると、若手従業員が次回から重いものを持ってくれます。ただし、すべての意見を受け入れることは不可能ですので、「相手に納得してもらえる範囲内でできることを言ってください。思いの丈とはそれも含めての話ですよ。」ということで納得してもらいます。

Q.これから制度改定を進めるみなさんへ

当社は小さい会社ですが、現在では、皆さんに認識いただける会社になりました。その「火」を消したくないという思いがあります。システムや設備は当社のような小さな会社でもやろうと思えば、スピード感を持ってできます。資金面で苦労する部分はありますが、従業員がケガをしないためには先行投資をしないといけません。70代の従業員の培ってきた「業」や「関係性」を大事にしています。

一番言いたいことは、「高齢化社会が進む中で、当社のように小さい会社でもこれだけできます。」ということです。

人事管理制度の概要

■賃金制度

従業員の職種は営業、配送、事務職が本社勤務、製造職はすべて工場勤務である。高齢従業員のほとんどは製造職である。正社員の賃金体系は基本給と諸手当(扶養手当+役職手当)で構成しており、昇給は人事評価に応じて年に1回実施している(図表参照)。定年後の継続雇用者についても、原則、定年前と同等の賃金体系・処遇である。

高齢従業員からは、「同世代の高齢者と比較して収入が多いことは大変ありがたい。継続雇用後も賃金が下がらないので安心して働ける。」と喜びの声が挙がっている。

■評価制度

月に1度、全体ミーティング、個別ミーティングを実施し、まず班単位による全体評価を行う。その全体評価の点数を上限として個人評価を行う。個人評価の基準は能力、人柄、意欲、成果を基準とし、従業員個々の長所、短所を把握した上で、一人一人丁寧に評価をする。従業員同士でコミュニケーションを取り、連携して業務遂行できたことを評価のポイントとしている。

高齢従業員戦力化のための工夫

■多様な勤務形態

高齢従業員が多く働く工場は24時間稼働の3交代制(勤務時間帯に応じた雇用契約)である。個別面談実施時に本人の希望により昼勤務から深夜勤務等の配置転換も可能である。また、継続雇用更新時に勤務時間の短縮、週4日勤務の希望があれば、対応する方針である。

■高齢従業員向け作業の創出

高齢従業員の身体的な負担軽減を目的に弁当箱の組立やカトラリー類(割りばし・お手拭き等)の仕分けを軽易作業として新たに創出した。この軽易作業の創出により、体力面に不安を抱える高齢従業員の職務拡大につながっている。

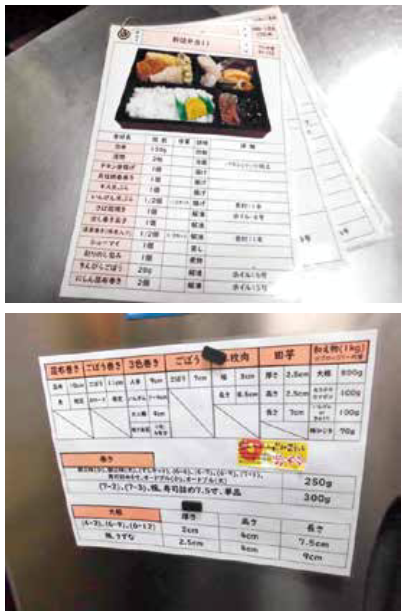

■精神的負担の軽減

商品は伝統の味や盛り付けが評判であり、味の均一化が欠かせない。これまでは、高齢従業員の味覚や感覚に頼って均一にしようとしていたため、精神的な負担が大きかった。それらを軽減するために配合していた調味料の配合を委託し、味の均一化を図った。盛り付けについては、従業員の感覚で食材を量っていたため、余りの食材が発生することがあった。そこで、全メニューの食材の分量や大きさを数値化した見本写真をラミネート加工してマニュアルとして各所に配置した。マニュアルを見ながら、ダブルチェックも行えるようになり、作業ミスにも気付くことができるようになった。また、食材や商品等を保管するための急速冷凍機や真空圧縮機を導入し、大量製造・圧縮保存が可能となったことからケガやミスの原因となるノルマ制を廃止した。これらの取り組みにより、従業員からも精神的な負担が軽減され、安心して作業ができるようになったと好評である。

健康管理・安全衛生・福利厚生

■機器導入による作業環境の改善

高齢従業員が長く働ける環境づくりには安全衛生が欠かせないことから、機器設備の導入に努めてきた。まず、工場の全照明をLEDに替えて照度を向上させることにより、目の負担を軽減した。揚げ物調理では、水が入っても油が跳ねないフライヤー機器を導入し、油跳ねによる火傷を防止している。また、当機器は電気調理でガスの場合に比べて早く火が通るため、高温となる厨房内での作業時間を減らし、熱中症等による体調不良を防止している。機器導入時は、課長本人の実演を交えながら高齢従業員も一緒に機器を扱い、操作方法の研修を行っている。

■会社が再検査の受診費用を負担

健康診断や人間ドックにおいて、受診できる病院を指定していたが、高齢従業員が受診しやすいようにかかりつけの病院も受診できるように選択肢を増やした。再検査の費用も同社が全額負担し、受診しやすい環境を整えている。

■完全週休2日制の導入

高齢従業員の身体的な負担軽減を目的に、2024(令和6)年6月から製造部門において、完全週休2日制を導入した。作業人数の不足の懸念もあったが、業務体制の見直しと機器導入による生産性の向上により、現体制は機能している。有給休暇の取得も促している。

今後の課題

新規事業を展開する構想があり、従業員数の不足が課題。若手従業員の確保が困難であるため、より多くの高齢従業員が働くことのできる職場を目指している。

図表.定年制度改定に伴う人事処遇制度の比較

| 改定前 | 改定後 | |

|---|---|---|

| 定年年齢 | 65歳 | 70歳 |

| 支払形態 | ・月給制 | ・変更なし |

| 諸手当 | ・扶養手当+役職手当 | ・変更なし |

| 昇給 | ・人事評価に応じて昇給 | ・変更なし |

| 賞与 | ・会社業績に応じて支給 | ・変更なし |

| 人事評価 | ・全体評価、個人評価(月1回) | ・変更なし |

| 労働時間 | ・フルタイム勤務(製造部門は「昼勤務」「夜勤務」「深夜勤務」の3形態) | ・変更なし |

| 退職金 | ・実施せず | ・変更なし |

出所:70歳雇用推進事例集2025