髙山産業株式会社

-希望者全員70歳まで継続雇用など長く働ける制度を構築-

- 70歳以上まで働ける企業

- 人事管理制度の改善

- 賃金評価制度の改善

- 戦力化の工夫

- コンテスト入賞企業

- 希望者全員70歳まで継続雇用

- 上限年齢なしの継続雇用(基準あり)〈運用〉

- 短時間勤務制度

- 技術伝承

企業プロフィール

-

創業1954(昭和29)年

-

本社所在地山口県美祢市

-

業種総合工事業

-

事業所数3ヵ所

導入ポイント

- 65歳定年、希望者全員70歳まで継続雇用(70歳以降も運用で継続雇用)

- 短時間勤務制度や身体的負担を軽減する機器の導入などにより長く働ける職場づくり

- 組み合わせを固定しない若手社員とベテラン社員のペア就労で技術伝承

-

従業員の状況従業員数 100人 / 平均年齢 50.0歳 / 60 歳以上の割合 39.0%(39人)

-

定年制度定年年齢 65歳 / 役職定年 なし

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 有 / 内容 ・希望者全員70歳まで継続雇用 ・70歳以降は基準該当者上限 、年齢なく再雇用〈運用〉

同社における関連情報

企業概要

1954(昭和29)年に設立した髙山産業株式会社は、中核事業である土木・建築事業をはじめ高速道路事業、不動産・住宅事業、運輸事業などを展開する総合工事業で、県内に事業所3カ所を設けている。社員数は100人、社員の平均年齢は50.0歳である。社員構成の特徴について、年齢別には60歳以上の社員が39人(39.0%)を占めて最も多く、20代、30代が少なく、40代、50代が多い。雇用形態別には正規社員95人、非正規社員5人で、この5人は再雇用者である。

採用状況については、同社は中途採用を中心に実施しており、採用実績は年間5人程度である。新型コロナウイルスの発生前までは同業種から転職をする50代以上が多かったものの、新型コロナウイルス発生後は介護職を中心とした異業種から転職をする20~40代が多くなった。こうした変化を同社は若い世代を採用できる機会と受け止めている。

雇用制度改定の背景

■経緯

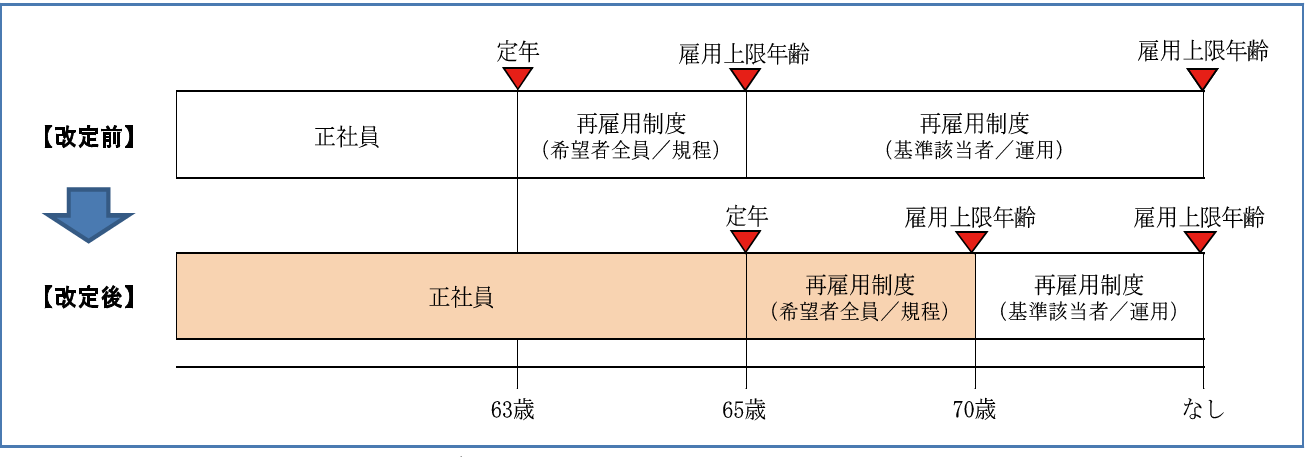

改定前の髙山産業の定年・継続雇用制度は「63歳定年、65歳までの希望者全員の継続雇用」で、さらに運用による上限年齢なしの継続雇用制度があった。少子高齢化の進展と人材不足の状況のもと、同社の社員の多くを占める現業部門は高齢化が進んでいる状況にあった。これまで培ってきた技術力や知識を活かす一方、若手社員への伝承を進めるため、同社は2019(令和元)年10月に65歳定年制を実施し、65歳までだった希望者全員の継続雇用制度の上限年齢を70歳に引き上げ た。 図表はその概要をまとめたものである。

■制度改定に向けた課題とその対応

今回の65歳定年制実施と希望者全員の継続雇用制度の上限年齢の引上げの取組みを、同社は2019(令和元)年度に入って開始した。制度改定の構想自体は現社長が社長に就任する前から考えていた。制度改定実施に際して、同社は全社員に説明し理解を得て合意した。なお、65歳定年制実施に伴い旧制度のもとで継続雇用に切り替わった再雇用者の対応については、旧制度の再雇用のままとした。

人事管理制度の概要

■65歳定年制実施に伴う人事管理制度の対応

髙山産業では、65歳定年制実施に伴う60歳代前半層の人事管理制度の対応については、原則として60歳以前の制度を引き続き適用している。また退職金制度については、退職金の掛金の積み立て期間を新定年年齢の65歳までに引き上げた。

■正社員

正社員の人事管理制度については、社員格付け制度は役職制度のみで、施工管理職、営業職、事務職には「部長-課長-係長-主任」の役職を、作業職には「主任」の役職をそれぞれ設けている。なお、同社は役職定年制を設けておらず、役職者は定年後、継続雇用に切り替わっても役職を引き続き続けている。例えば、現在、60歳代後半の部長は65歳定年を迎え継続雇用に切り替わっても部長職として引き続き働いている。しかし、70歳以降も役職を続けるとなると、若手社員の昇進の機会を奪うことになってしまう可能性もある。一方、若手社員に昇進の機会を与えなければならないものの、働き盛りの若手社員が部長になると、現場のマネジメントが難しくなる面もあり、そのバランスが今後の検討課題でもある。

賃金制度については、基本給は年齢給と能力給からなり、能力給は職種別(施工管理職、営業職、事務職、作業員)に賃金表を設けており、人事考課(能力評価)結果に基づいて年1回昇給を行っている。なお、65歳定年制に伴う昇給の停止などの対応は行わず、新定年年齢まで昇給は行う。賞与は「基本給×会社業績係数×賞与係数」によって年2回支給している。会社業績係数は半期の経営業績をもとに月数を設定し、賞与係数は人事考課(業績評価)結果を用いて決めている。退職金制度は、建設業退職金共済制度と確定拠出年金を利用している。

人事評価は、能力評価と業績評価の2種類による3段階評価を行っている。評価結果は能力評価を昇給に、業績評価を賞与などの処遇に反映している。評価の流れについては、所属長である部長による1次評価、社長による2次評価を行っている。

■継続雇用制度

70歳までの継続雇用制度は、希望者全員の再雇用制度である。70歳を超えた者を対象とする継続雇用は、運用により基準該当者を対象として年齢の上限なく再雇用している。雇用区分は嘱託社員である。70歳超の再雇用制度への移行は本人の申し出があった場合、健康状態を中心に、適性と評価等をもとに総合的に判断している。

70歳までの継続雇用制度の人事管理制度を概観すると、原則として正社員時代の業務を引き続き担当する。フルタイム勤務の勤務形態を原則としているが、本人の希望により短時間勤務に変更する対応を行い、それに併せて賃金等の待遇を見直している。

現職継続のフルタイム勤務の場合、基本給は定年時の水準を適用している。賞与と人事評価は正社員と同じである。また、継続雇用者を対象とした新たな退職金は支給しない。

高齢社員戦力化のための工夫

■短時間勤務制度の導入

今回の制度改定に併せて髙山産業は、本人の希望に応じて1~3時間の勤務時間短縮措置を講じる短時間勤務制度を導入した。事業特性の関係からフルタイム勤務としているものの、高齢社員が体力の低下など健康状態の変化によりフルタイ勤務を継続することができず退職するケースがみられていた。そこで同社は、短時間勤務制度を導入することで高齢社員が働き続けることができるようにした。

■研修会・講習会の実施

同社が実施する研修会・講習会は、高齢社員を含めて業務遂行に必要な社員を対象にしている。本人の希望がないかぎり、原則として、継続雇用後も同じ職種を継続するので、高齢社員は新しい技術やスキルを身につけることが求められる。同社が開催する研修会や講習会には高齢社員も積極的に参加させている。

■若手社員とのペア就労による技術伝承

ベテランの技術や知識を若手社員に伝承するため、同社は工事着手から完成までのすべての期間において、高齢社員をはじめベテラン社員と若手社員がペアを組む現場でのOJTを実施して、ベテラン社員の持つノウハウや経験を若手社員に継承させている。さらに、ペアは固定せず、その都度ベテラン社員と若手社員の組合せを変えて、多くのベテラン社員からノウハウや経験などを学べるようにしている。

健康管理・安全衛生

■身体的負担を軽減する職場環境の整備

建設現場は高齢社員にとって身体的負担が大きく、正社員と同じように働き続けることが難しいこともある。そこで、髙山産業は新しい機械も積極的に導入し、働きやすい職場環境を整備している。例えば、体力的に負担の大きい草刈り業務では、リモコンで操作できる大型草刈機を導入して、足場の悪い場所や広範囲の草刈りを行う負担を軽減するとともに、作業効率や安全性を大幅に向上させた。こうした働きやすい職場環境の整備は高齢社員だけではなく、現場で働く社員にとっても身体的負担の軽減につながっている。

■柔軟な現場作業体制

建設現場は屋外であるため、特に夏場の屋外作業は高齢社員にとって身体的にかなりの負担となっている。同社は冷房車の配置、作業時間の短縮、経口補水液冷却用品を常備して夏場の屋外作業、とりわけ熱中症対策に細心の注意を払っている。

今後の高齢者雇用の課題

今後の高齢者雇用の課題として、高齢社員の働き方をあげている。建設現場は高齢社員にとって身体的な負担は大きい。継続雇用は1年契約としており、本人が希望し健康状態に問題がなければ契約更新をしている。若手社員と一緒に汗をかいて元気に現場で働いている70歳代の高齢社員がいるが、加齢に伴う健康状態の個人差は大きくなる。現在、80歳代の高齢社員はいないものの、今後、80歳を超えて働き続ける高齢社員がみられることも予想される。その場合は産業医と相談しながら対応していくことを考えている。