グロリア株式会社

-チームワークにより、高齢従業員が長く働き続けられる職場環境を整備-

- 70歳以上まで働ける企業

- 人事管理制度の改善

- 賃金評価制度の改善

- 戦力化の工夫

- コンテスト入賞企業

- 定年廃止

- 処遇継続

- 技術・技能のマニュアル化

- 作業環境改善

企業プロフィール

-

創業1960(昭和35)年

-

本社所在地千葉県南房総市

-

業種繊維工業

-

事業所数1カ所

導入ポイント

- 定年制を廃止し、処遇は見直さず退職するまで定年前の制度を継続

- 研修センターを設置して、高齢従業員が技術指導員として活躍

- 作業工程の細分化と作業器具の開発により、作業負担を軽減

-

従業員の状況従業員数 93人 / 平均年齢 45.0歳 / 60 歳以上の割合 30.1%

-

定年制度定年年齢 定め無し

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 該当せず / 内容 上限なし 2011年の70歳定年制実施の 際に廃止

同社における関連情報

企業概要

グロリア株式会社は、1960(昭和35)年に創業した官公庁・民間ユニフォームの専業メーカーで、同分野では国内有数のシェアを誇る。東京に営業拠点1カ所を展開するほか、地域貢献の一環として2018(平成30)年に廃校となった小学校跡地に新社屋を建設、安定した事業展開を行い、地域の雇用にも大きく貢献している。

従業員数(2021年4月現在)は93名で、雇用形態別には正社員75名、年齢別には60歳以上の従業員28名の構成となっており、従業員の平均年齢は45歳である。

採用活動については、正社員を対象に、毎年3~5名程度採用している。同社で働く非正規雇用労働者は全て正社員からの転換者である。正社員の採用は中途採用中心で、主力部門の製造部は職種別(縫製工、裁断工、裁断員見習、保全業務見習、プレス仕上げ)に随時行われているが、製造部以外の部門(総務、営業、品質保証)は欠員補充による中途採用が行われている。

雇用制度改定の背景

■経緯

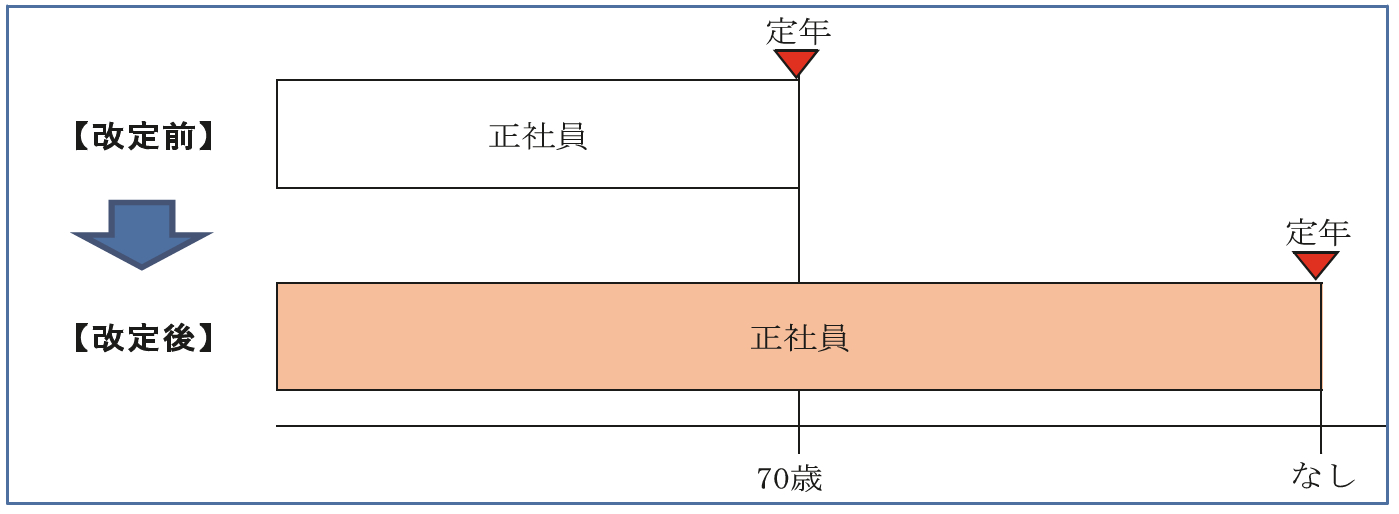

2016(平成28)年10月までの同社の定年・継続雇用制度は「70歳定年」であった。70歳定年制は2011(平成23)年に実施し、それまでは「60歳定年、65歳までの継続雇用」であった。縫製加工に従事する製造部の主力従業員の高齢化が進んだことを背景に、長年の仕事を通して培ってきた経験とスキルを持つ従業員が、希望する限り長く働くことのできる環境を整備するために70歳定年制を実施し、さらに70歳に到達する従業員が出てきたこと、従業員からも長く働くことができる環境整備の要望があったため、2016(平成28)年11月に定年制を廃止した。図表は雇用制度改定の概要を整理したものである。

■雇用制度改定の課題と工夫

同社には労働組合がないため、今回の定年制廃止に際しては従業員と意見交換を通して制度改定を進めた。その際に大きな課題はなくスムーズに定年制廃止が進められた。

人事管理制度の概要

■雇用制度改定前

まず正社員の人事管理を概観すると、社員格付け制度は役職制度で「部長-課長-班長」の3ランクから構成される。なお、同社は役職定年を実施していないが、年金受給開始年齢の65歳になった従業員から、役職を降りて一般社員としてライン業務に従事したいとの要望が寄せられることがある。後任の役職者による管理業務が難しくなるため(元上司への気兼ね等)、雇用形態をパート社員に切り替え、担当業務も変わることを条件に役職を降りることを認める対応がとられている。

賃金制度について、月例給は「基本給」と「職務手当」であり、この他に通勤手当等の「諸手当」が加わる。基本給は、年齢、経験、技能、職務遂行能力、協調性等をもとに決まるいわゆる総合決定給である。賃金表を設けておらず、中途採用者の初任給は、本人の経歴や前職の給与水準等をもとに個別に決めている。昇給は、最低賃金が見直された時に行われる。

なお、定年前の昇給停止は行われず、定年まで昇給する。職務手当は職種別、製造部についてはさらに作業工程別の習熟度(習得度)に応じて決まる賃金である。製造部以外は一定額が支給されるが、製造部は課別に複数ランクの支給額が設定されている。同社では人事評価制度が整備されていないものの、班長以上の役職者の業務日報等をもとに役員会で決められた一定率が用いられている。

退職金については、中小企業退職金共済制度を利用して支給している。

正社員からパート社員に転換した場合の処遇については、基本給は時給制、賞与は一定額となる。働き方については、フルタイム勤務を原則とするが、本人の申し出により短日勤務を選択することができる。ただし、製造部のように全従業員がライン業務に従事する部署もあるため、短時間勤務は認めていない。

■雇用制度改定後

定年制廃止に伴う人事管理制度の見直しは行われない。退職金についても引き続き退職するまで積み立てが行われる。

高齢従業員戦力化のための工夫

■高齢従業員による技術・技能伝承と技術・技能のマニュアル化

高齢従業員戦力化を図るための技能伝承面での主な取組みは「高齢従業員による技術・技能伝承」と「技術・技能のマニュアル化」である。

まず高齢従業員による技術・技能伝承について、同社は人材育成を目的とする研修センターを、2018(平成30)年に新設した工場の敷地内に設置し、経験の浅い従業員に高齢従業員が初歩的な技術指導を行う場として活用している。研修センターは、高齢従業員の知識と技術を伝承する場として大きな役割を果たすと同時に、社外の人でも自由にミシンを利用できるよう一般に開放しており、地域住民とのコミュニケーションの場となっている。

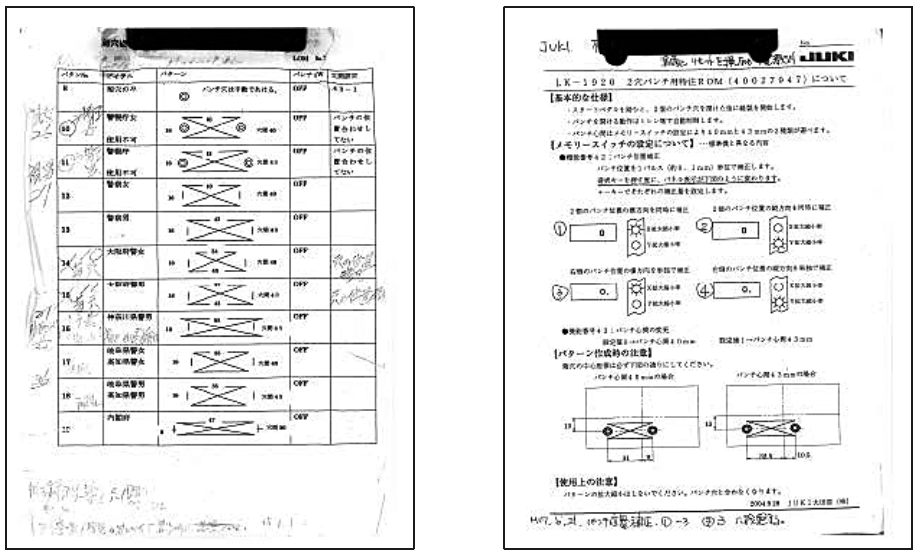

つぎに「技術・技能のマニュアル化」について、ユニフォーム製造は品質管理が重要であるため、品質のばらつきや見落としがないように、高齢従業員が中心となって作業マニュアルを作成した。マニュアルによって作業内容が標準化され、時間のロスがなくなり作業の効率化、品質の安定化が可能になった。

■作業環境の改善の取組み

同社が実施する作業環境の改善における主な取組みは、「作業工程の細分化」と「作業用機械・器具の開発」「LED照明の導入」「選べる椅子と製品移動の台車の設置」「動線の短縮」である。

第1の作業工程の細分化について、製造工程は「裁断」「縫製」「検品」「仕上げ」の4工程から構成されている。縫製作業の品質を安定させるため、各工程の細分化を進め、各作業に特化した縫製機械を導入するとともに機械の利便性を高める作業器具の開発を進めたことで、作業の効率化、高い品質の維持、身体的負担の軽減、人材育成の効率化が実現した。

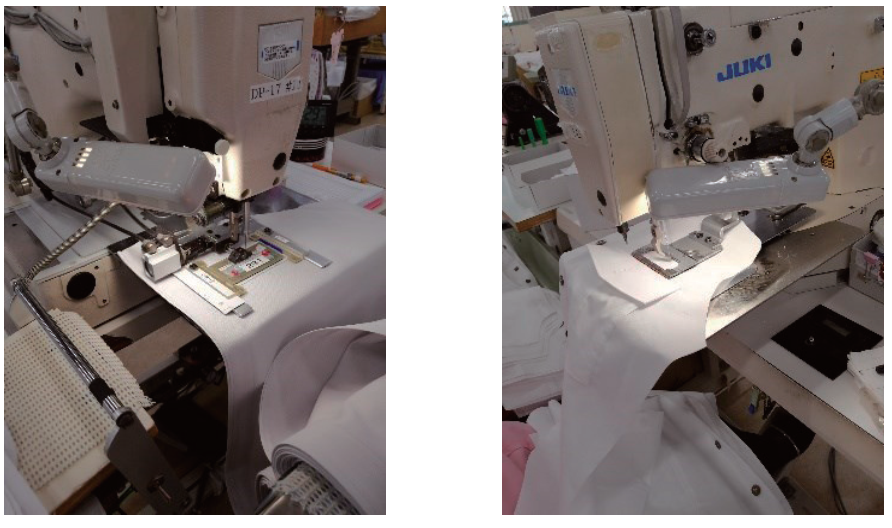

第2の作業用機械・作業用器具の開発については、保全係を設置して、細分化した工程ごとに特化した作業用器具を開発した。これまで開発した主な作業用器具等として、ミシンの動きに連動して布を自動で動かす機械、高齢従業員の負担を軽減するためのボタンを押すだけで4辺を縫うことができる器具、簡単に袋状の製品を裏返せる金属棒、ポケットなど縫い目にきれいに折り目がつく金属棒、スイッチを足で踏むと自動で縫製作業が進むミシンなどがある。

(右 : スイッチを踏むと自動で縫製作業が進むミシン)

第3のLED照明の導入について、高齢従業員の視力低下をカバーするため、工場内にLED照明の導入と、ミシン用照明の設置をそれぞれ行い、縫製工場全体とミシン作業の手元の照度を上げ、目の疲労を和らげている。

第4の複数の作業用椅子の準備と製品移動用の台車の設置については、工場内では長時間座り作業を行う高齢従業員が多く、健康状態にも差があるため、作業用の椅子を複数用意して体調に合わせて選べるようにしている。また、品質チェックを終えた製品を手作業で移動させることは重労働であることから、製品を移動させる台車を用意した。

第5の動線の短縮について、工場では工程ごとに細かく作業が分けられているため、作業中に製品の運搬を行う場合もある。縫製工場での作業スペースは直線的な配置が一般的であるが、あえて直線的に配置せず運搬時の移動距離が短くなる工夫をしている。

健康管理・安全衛生・福利厚生

健康管理面の取組みとして産業医による全従業員の健康状態の確認とアドバイスを実施している。1人あたり年間2?3回、各15分間程度の面談機会が持てるように設定しており、必要に応じて相談ができる体制を整えている。

■安全衛生

安全衛生面の取組みとして、従業員の通用口から工場につながる渡り廊下にスロープを設置し、段差をなくすことで転倒防止を図っている。

■福利厚生

福利厚生面の取組みとして、花見やクリスマスなどのイベント行事を積極的に行っている(コロナ禍の間は休止)。各イベントに全従業員が参加しているので、従業員間のコミュニケーションを深めることができている。

今後の課題

同社は、高齢従業員が長く働き続けられる職場環境の整備を経営課題に掲げ、チームワークで作業環境の改善など進めてきたため、現時点では高齢者雇用に関する課題はない。従業員の平均年齢が上がるなか、将来の同社の製造業務を担う若手従業員の確保が今後の課題としてあげられている。