株式会社カインズ

ー各部門のエキスパートである高齢者が売り場で活躍—

- 70歳以上まで働ける企業

- 人事管理制度の改善

- 戦力化の工夫

- 70歳までの継続雇用

- 非正社員、定年・昇給延長

- 正社員登用制度

- 70歳からはアルバイト勤務可能

企業プロフィール

-

創業1989年

-

本社所在地埼玉県本庄市

-

業種その他の小売業(ホームセンター)

-

事業所数218

導入ポイント

- 商品知識豊富な高齢者を売り場の「顔」として活用

- タブレットで在庫を確認し、売り場と倉庫の往復を廃止して体力負担軽減

-

従業員の状況従業員数 約20,000名 (うち正社員約2,800名) / 平均年齢 35.4歳(正社員) / 60 歳以上の割合 10.0%

-

定年制度定年年齢 65歳 / 役職定年 なし

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 有 / 内容 基準該当者(70歳からはアルバイトとして勤務可能)

同社における関連情報

企業概要

株式会社カインズは物販チェーン6社を中心に30社からなるベイシアグループのホームセンターチェーンとして1989年に設立された。資本金32億円、売上高4200億円の企業である。従業員は約2万名(パート・アルバイトを含む)、28の都道府県に218の店舗を擁する。「くらしが広がる、発見やアイデアと出会える『店舗』で。くらしのできることが増える『商品』で。くらしの願いに丁寧に、親身にお応えする『サービス』で。」をモットーに、商品企画から設計、生産・品質管理、物流、プロモーション、販売の一連の流れを一貫して行うSPA(製造小売業)を推進している。

人事管理制度

■正社員

同社の正社員は約2,800名、平均年齢35歳で全国転勤がある。以下詳述する非正社員である「専任社員」や「特定技能社員」が特定の商品群に特化したエキスパートであるのに対して、正社員はゼネラリストである。入社後は研修を経て店舗に勤務、また、25歳程度でラインマネジャーとして各売り場を管理、以降、本社と店舗を異動しながらキャリアを積む。

■店舗における各メンバーの役割

店舗では正社員である店長のもと、副店長、園芸やアウトドアなど各売り場を統括するラインマネジャー、一般正社員が勤務し、以下、パートやマスター社員が働く。顧客は地域住民がほとんどで地域密着型店舗である。一般

的な店舗は総勢130名勤務、うち正社員は1割程度となっており、実際の業務の多くをパートやマスター社員が担っている。非正社員は地域出身者がほとんどである。後述するように、非正社員の高齢者は全国の店舗で中核人材として活躍している。

■非正社員の人事管理制度

店舗運営の主体となっているのはパート社員など非正社員である。その比重と価値は大きく、同社では正社員もパート社員も「メンバー」と呼んでおり、パート社員からの正社員登用制度もある。有期雇用契約メンバーは全国で約1万名働くアルバイト社員(60歳以上約1,400名、70歳以上約10名)や約5,000名在籍するパート社員(平均年齢45歳、60歳以上約500名)など以下のとおりである。

●アルバイト社員

(週所定労働時間20時間未満)

●ショートパート社員

(一日4~5時間程度勤務、週所定労働時間20時間以上、社会保険適用)

●ロングパート社員

(一日6時間以上で週5日勤務、社会保険適用、賞与支給)

●マスター社員

(一日7~8時間で週5日勤務、社会保険適用、賞与支給)

●マスターチーフ

(一日8時間で週5日勤務、各店舗のラインマネジャーを代行)

パート社員からマスター社員、マスター社員からマスターチーフへの登用は各レベルで一定期間勤務し、上司の評価が一定以上のレベルに達し、かつ業務習得が認定された場合に2段階の面接と筆記試験を経て実現する。社会保険が適用され、時間給も引き上げられ、賞与も支給される。マスターチーフは正社員登用の機会がある。マスターチーフとして一定期間勤務し、上司の評価が一定レベル以上に達していれば登用試験を受験できる。登用試験は適性試験、筆記試験と面接からなる。正社員登用時は「エリア社員」として自宅から通勤できる。過去に20名ほどが登用されている。同社は多様な選択肢を用意し、現在勤務しているメンバーのさまざまな要望に応えられる体制とし、すでに戦力となっているメンバーの長期間にわたる勤務継続を促している。パート社員だった女性が夫の転勤で辞めざるを得なくなった時、会社は転居先に立地している店舗を紹介、本人もそこで働くことでキャリアが継続している例もある。

■ エキスパートとして売り場の中心戦力となる「専任社員」と「特定技能社員」

非正社員であるパート社員やマスター社員、マスター社員やマスターチーフは必要に応じて店舗内で担当する売り場も変わり、特定商品や売り場に強いエキスパートではない。同社にはドラッグ部門の「契約薬剤師」とならんで「特定技能社員」や「専任社員」というエキスパートが存在する。同社の店舗はサイクル、リフォーム、工具、農業資材、ガーデニング等の売り場から構成される。「特定技能社員」や「専任社員」は各売り場で専門的知識や経験を強みに販売に従事する。

その店舗の売り場の「顔」として活躍してもらうため職種と勤務地が限定されている。40歳以降の入社が多く、現在600名ほど在籍し、平均年齢は約50歳、60歳以上は85名である。専任社員は技能等級があり、入社時は原則として一般級として格付けされ入社するが、その後、年1回の上長評価と店長推薦で「3級」、「2級」、「1級」、「特定技能社員」へと昇給する。技能等級が上がるごとに基本日給に技能加給が加算され支給される。3級

者から1級者までは日給月給制であるが、特定技能社員は月給制となる。

専任社員として入社後、売り場で毎週教室を開いて固定客を増やし売り上げを伸ばした者が「特定技能社員」に昇進した例がある。また、採用時は一般級の格付けが通常であるが、元競輪選手がその専門知識の高さからスポーツバイク売り場担当の特定技能社員に格付けされた例もある。特定技能社員の役割は大きい。自分の勤務する店舗や周辺店舗を巡回して売り場担当者向けに商品知識の勉強会を開くほか、正社員向けに本部で行われる講習会で講師として後継者育成に協力している。

継続雇用延長の背景

ホームセンターには建設業者や農家も訪れるが、商品知識の豊富な高齢者であればプロも納得する応対ができる。高齢者は単なる労働力ではなく、同社の店舗をネット通販や競合店と差別化するための強力な資源である。そこでカインズでは従来から優秀な高齢者は評価を通じて給与が引き上げられ、メンバーとしての身分もパートからマスター社員や正社員へと引き上げられてきた。しかしながらこの間も人手不足は深刻化し、他社との競争も激しくなってきた。優秀な人材の囲い込みがより必要となっている。

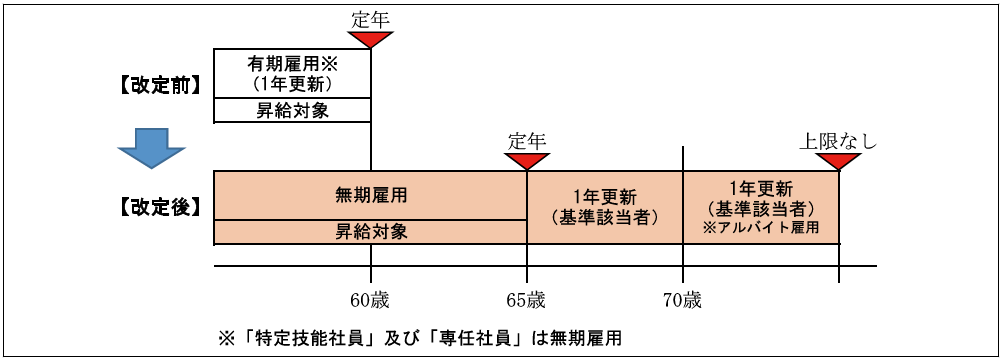

2018年、同社ではさまざまなタイプの非正社員である有期雇用契約者との契約を無期雇用契約に移行し、同時に定年を60歳から65歳へ延長することを決定、2019年9月までに完了することとした。アルバイト社員、パート社員、マスター社員、契約薬剤師、のすべてが対象である。同社では「これまで培ってきた知識と経験を生かし、大切な戦力として今まで以上に能力を発揮してください」と呼びかけを行った。

継続雇用延長の内容

■ 正社員(従来の無期雇用契約者)の継続雇用制度

同社の定年年齢は60歳、以降は希望者全員が65歳まで1年更新で「嘱託社員」となる継続雇用制度がある。また、65歳以降は基準該当者として会社が認めた者については1年更新で70歳まで再雇用される。60歳を超えての定年延長も検討されているが、同社を含むベイシアグループ全体で統一的に人事施策を進める関係からその調整の途上にある。なお同社の定年退職者は毎年5名程度にとどまる。会社設立時にグループ内から年配者が異動してこなかったため、従業員平均年齢が現在でも35歳程度と若いためである。現状では定年退職者のほとんどは嘱託社員となるが、その処遇は個別に決定しており、役職離脱なしで給与水準の変わらない者もいれば、4割程度減少する場合もある。

■ 非正社員(従来の有期雇用契約者)の継続雇用制度

前述のように新制度で有期雇用契約者は65歳まで無期雇用となり、定年は65歳となる。この間は昇給の対象でもある。その後、65歳からは1年更新の有期雇用に移行するが、特定技能社員、専任社員、契約薬剤師は嘱託有期雇用、マスター社員とパート社員は定時嘱託有期雇用、準パート社員とアルバイト社員はアルバイト有期雇用となる。70歳以降の雇用機会も提供することとなった。

70歳以降も会社の業務において特に必要があると認められ、かつ、本人の合意が得られた場合はアルバイト区分にて延長される。

現在、同社ではすでに70歳を超えた高齢者がアルバイトとして勤務している。60歳前後までしか働けない職場にいた高齢者が魅力を感じて移ってくるという。最高齢は82歳、園芸や花の売り場で店頭に立っており、常連客も増やしている。

高齢社員戦力化のための工夫

前述のように同社は中高年者にも採用の門戸を開いており、高齢期に入社する者も多い。高齢者は通院や家族の介護に時間を割かねばならない者もいるが、同社では半日単位で有休取得を可能にしており、自分の希望する時間帯に働きやすい。そのため、70歳超の高齢者からの応募も多いという。

一方、高齢者の体力低下を考慮し、重い商品を台車から棚へ移動させる際、商品を持ち上げずに収納できる仕組みを導入したほか、在庫確認のために頻繁に店舗と倉庫を往復するかわりにスマートフォンで確認できるようにしている。同社の高齢社員の強みは専門分野の商品知識をち、顧客のニーズに合わせたアドバイスが適宜行えることである。これらの強みを阻害しないよう肉体的負担を軽減するのが戦力化の工夫となる。

今後の課題と展望

同社の業績向上には店舗売上げの増加、販売を伸ばせる人材の配置と育成が欠かせない。特にホームセンターではリビングや園芸、アウトドアといったそれぞれの分野に強い人材の強化が求められる。現状はそのような方面に強いベテランや高齢者を活用しているが、その後継者の育成も欠かせない。現在、店舗に立っている高齢者は固定客獲得だけではなく、自身の知識を伝承することで次の世代の育成にも大きく貢献している。同社の正社員は若手や中堅が多く、彼らはゼネラリストとして育成されるとはいえ、店舗の中核であるエキスパートの高齢者が彼らに伝えるべきことは多い。これらの任務を意欲的に果たせるような処遇と働き方の制度充実が会社の課題となっている。

同時に労働災害に対する取り組みも欠かせないと会社では考えている。大きさや重量がさまざまな商品が売り場や倉庫に並べられている業態であり、高齢者が商品取扱い時に転倒などの事故やけがをする可能性はなかなか解消できない。会社では店舗共通のマニュアル整備と各店舗の状況に応じた対策立案、高齢者本人の自覚促進に努めている。