新幹線メンテナンス東海株式会社

ー継続雇用延長や退職後の再雇用制度等、様々な対策で人材を確保ー

- 70歳以上まで働ける企業

- 人事管理制度の改善

- 戦力化の工夫

- 70歳までの継続雇用

- 継続雇用の希望調査

- 退職後の再雇用

- 全社員への永年勤続者表彰

企業プロフィール

-

創業1999年4月

-

本社所在地東京都中央区

-

業種その他の事業サービス業(清掃業)

-

事業所数12

導入ポイント

- 2014年に、それまで65歳までだった継続雇用の上限年齢を70歳に引上げ

- 2018年に、正社員だけでなく、定年後の再雇用者を含めた全従業員を永年勤続者表彰の対象とした。

-

従業員の状況従業員数 2,013名 / 平均年齢 49.4歳 / 60 歳以上の割合 23.9%

-

定年制度定年年齢 63歳 / 役職定年 なし

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 有 / 内容 一定の基準を満たす者(労使協定)

同社における関連情報

企業概要

新幹線メンテナンス東海株式会社は、東海道新幹線の車両の清掃・整備を行う会社として知られている。前身は東海道新幹線の開業以前に遡り、1952年設立の鉄道整備株式会社で、1978年に同社より分社化された新幹線鉄道整備株式会社と、株式会社クリーンサービス東海が1999年に合併し現会社となった。業務内容は清掃系と旅客系に大別され、清掃系社員は東京駅での折り返し新幹線の清掃、車両基地での車両の清掃、東京から熱海までの新幹線各駅施設の清掃等を担当しており、旅客系社員は駅でのきっぷ販売、改札業務、お身体の不自由な方の乗降介助、遺失物対応等、東海道新幹線を利用する旅客サービスの一部を担っている。

広範な業務の中でも、特に車両清掃業務の質の高さは注目を集め、清掃スピードや仕上がりの良さは高く評価されており、外国からの視察も多い。

質の高さの背景にはしっかりとした人材育成過程がある。清掃業務担当として採用された場合、まず研修を3日間受講した後、見習いとして比較的清掃しやすい普通車の担当からスタートする。グリーン車を担当できるようになるまではおよそ半年かかるという。

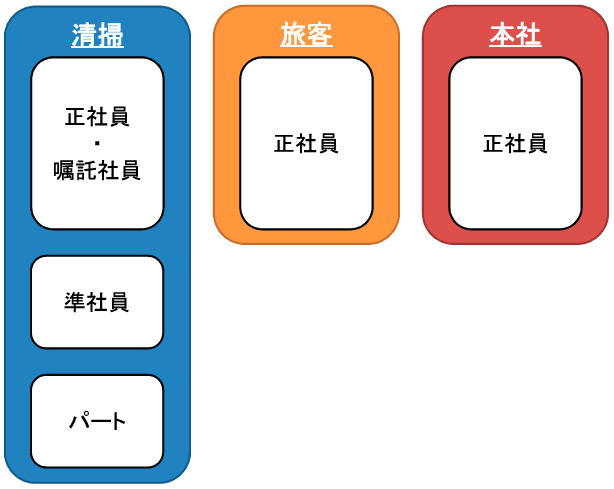

従業員は、正社員、嘱託社員、準社員、パートからなる。嘱託社員と準社員は共に1年契約の有期雇用だが、嘱託社員は定年後再雇用者の区分である。図表1は社員区分を図示したものである。本社は正社員のみだが、その他は正社員、嘱託社員、準社員、パートからなる(駅でのきっぷ販売、改札業務は短大、専門卒以上の正社員のみ)。新卒者も毎年十数名程度採用しているが、旅客系に配属されており、清掃系の業務は中途採用者が中心である。中途採用にあたっては、年齢制限は設けておらず、40代を過ぎてから入社する者も多い。

2019年3月1日現在、従業員数は2,013名。 人数比はおおよそ「旅客・本社:清掃=3:17」であり、清掃系が圧倒的に多い。また正社員における男女比は「男:女=10:9」で、女性比率がかなり高い。65歳以上の者も100名近く働いている。

定年制度及び再雇用制度の概要

■再雇用制度改正前

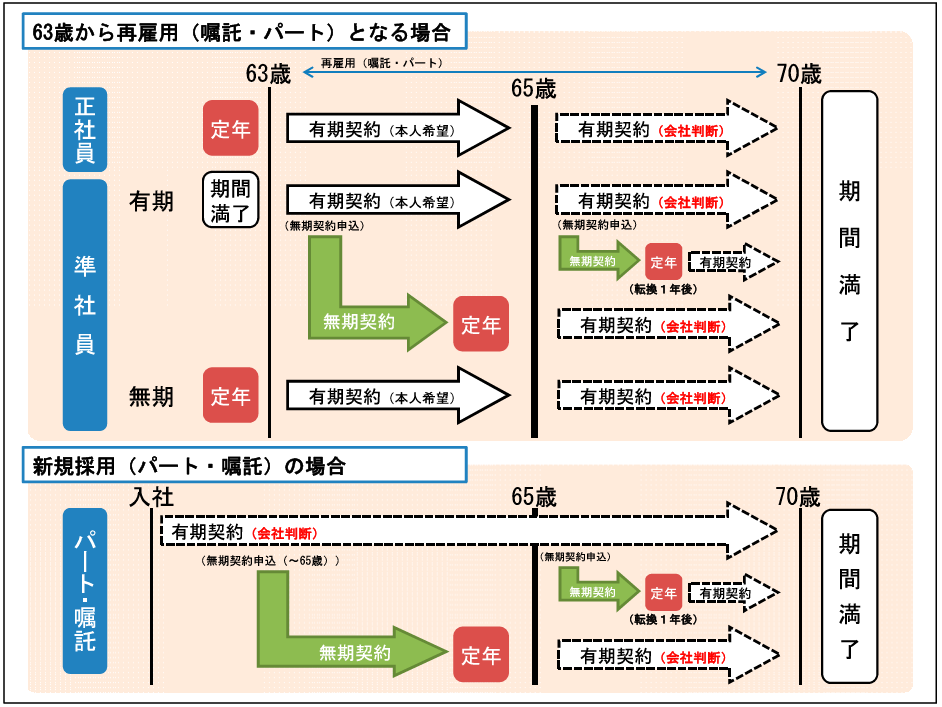

定年(正社員のみ適用)は63歳。再雇用された場合は嘱託社員となり、希望者全員が65歳まで雇用される。これは旅客系、清掃系共通である。

■再雇用制度改正後

2014年に制度を改正し、労使協定で定めた要件を満たしていれば70 歳まで働けることとした。

さらに、いわゆる無期転換ルールの適用に伴って2018年4月に再度改正。それまで準社員やパートは最長70歳まで有期雇用だったが、改正後は個々の採用時年齢等に応じた定年(63 ~ 70歳間。図表2(次頁)参照)を設け、定年到達後のみ有期雇用という整理とした。

これらの制度改正が功を奏したか、2018年度の定年到達者に占める再雇用者割合は84%と、2015年 度 比 で22%上 昇 し た。また、中途採用の募集時に70歳までの雇用を明記することで、他社との差別化を図れるとしている。

再雇用制度改正の背景と効果

同社が上限年齢延長を行った背景には、清掃業務ができる熟練社員にはなるべく長く働き続けてほしいという思いと、65歳を過ぎても元気に働く社員がいるという実態がある。

例えば東京駅で折り返す新幹線の清掃時間は約10分。限られた時間で清掃を終えるためには、次に何をするか考えていては間に合わない。大局を見極め、瞬時にやるべきことを判断する集中力と判断力が求められる。また1日の勤務で2万歩以上歩くこともあるほか、発着の多い朝夕の時間帯には、連続で数本の列車を清掃することになるなど、ある程度の体力も求められる。

こう聞くと、とても過酷で高齢者には厳しい業務ではなのではないかと考えてしまいがちであるが、実際には意欲を持って元気に働いている高齢社員は多く、65歳を過ぎても20代の社員が舌を巻くほど溌溂とした仕事ぶりを見せている者もいるという。社員の平均年齢は49.4歳であり、高齢者であっても経験を積めば若手を凌ぐ活躍ができる業務であると言える。

実際のところ、2014年の制度改正前にも、65歳を超えて働いている高齢社員は一定数存在しており、こうした実態を踏まえて、明確に雇用制度を定めることとなった。

人事管理制度

■定年前

定年前の正社員の賃金は、59歳までは、定期昇給により上昇していく。定年を迎え嘱託社員になると、定期昇給はなくなる。

退職金について、対象となるのは正社員のみであり、確定給付企業年金の形で支給される。

高齢者を戦力化するための工夫

同社では、高齢者に戦力として働き続けてもらうために、様々な工夫をしている。

■再雇用についての希望調査実施

翌年に定年を迎える社員及び63歳以上の全社員を対象に「再雇用についての希望調査」を実施している。

継続雇用の希望有無や就労条件(勤務地、短時間勤務への転換等)の希望を把握し、可能な限り希望に沿った条件で働いてもらうための資料とするほか、継続雇用を希望しない理由を把握し、今後の対策検討の参考とする意図もある。

■一度退職した社員の再雇用制度

同社では、育児や介護、体力面の不安といった理由で退職する社員が増加していることが長く課題であった。そこで、2016年から、

① 育児・介護等の理由で退職した正社員及び準社員

② 定年時または継続雇用後に契約期間満了にて退職した正社員、準社員、及び嘱託社員

を対象に、再雇用または、雇用契約内容を変更できる制度を導入した。また、①の社員については、退職に至った理由がなくなった場合、一定の試験に合格すれば、準社員または嘱託社員となることも可能である。

■永年勤続者表彰の拡大

以前より実施していた永年勤続者表彰について、2019年度より、従来は勤続20年及び10年の正社員を対象としていたものを、勤続30年の区分を追加したほか、正社員のみだった表彰対象を全社員に拡大した。

社員区分に関わらず、長く働き続けることを評価できるようにすることで、社員の勤続意欲向上に繋げたいと考えている。

■その他

このほか、健康管理にも力を入れており、インフルエンザ予防接種や人間ドック受診の補助なども行っている。さらに、労災防止を

目的とし、作業前体操の実施や研修時の体力測定なども行っている。QC活動でも夜勤の社員向けに職場の特徴を考慮した「夜明けの体操」を考案するなど、様々な取り組みがなされている。

今後の課題

東海道新幹線の堅調な輸送に伴い、同社の業務量は年々増加しており、今後も更なる増加が想定される。一方、少子高齢化に伴う労

働人口の減少が見込まれており、要員の確保が課題である。同時に作業自体の効率化や機械化などによる省力化も今後の重要課題のひとつである。