株式会社ラックランド

—知識・技術を活かして85歳まで長く活躍—

- 70歳以上まで働ける企業

- 人事管理制度の改善

- 戦力化の工夫

- 85歳までの継続雇用

- 技能伝承

- 経験豊富な専門集団

- 高齢者の作業安全確保

企業プロフィール

-

創業1970年5月

-

本社所在地東京都新宿区

-

業種設備工事業

-

事業所数20か所

導入ポイント

- 80歳代の社員が活躍している現状を踏まえ、継続雇用上限年齢を85歳へ引き上げ

- 経験豊富な高齢社員を若手の指導役として起用

-

従業員の状況従業員数 1,184名 / 平均年齢 42.0歳 / 60 歳以上の割合 6.9%

-

定年制度定年年齢 60歳

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 有 / 内容 基準該当者 85歳まで

同社における関連情報

企業概要

株式会社ラックランドは1970年に冷凍冷蔵設備業として創業後、「食」に関わる商業施設・店舗の設計や商空間制作事業を手掛けてきた。飲食業開業を希望する個人や企業向けに、店舗施設の立地調査や入居を予定するビルの設備調査から店舗の企画・設計・施工を手掛ける。それだけではなく、開業後の設備メンテナンスや店舗や施設の省エネ・CО2削減事業まで、店舗や商業設備のライフサイクル全体をサポートする。他にも商業施設の企画制作事業(建築設備、内装監理業務、大型店立地法に基づく関係者との調整、設備設計、施工)、食品工場・物流倉庫の企画制作事業など、その業務範囲は幅広い。最近では「食文化の発信」を目的に東南アジアに進出した飲食チェーンの現地支援のため現地法人も設立している。

社員は約1,200名。部門は所属人員の多い順に営業、設計、工事、メンテナンス、管理、に大別される。なお、同社の請け負った工事はグループ企業が行ない、同社の「工事」部門所属者は施工現場の監督者であるが、将来的には自社で工事を行なえるように職人を増やす計画である。

近年の採用状況

新卒採用は高卒、専門学校卒、高専卒、大卒、大学院卒を年間計10名程度、中途採用は業務拡大等必要に応じて実施している。なお、グループ企業の採用も同社が一括して行なっている。今年度は60歳以上の者を7名採用している。ハローワークや人材紹介会社経由であり、同社の業容拡大に貢献できる専門知識や経験を持つ者を積極的に採用している。また、過去には社員や取引先から紹介のあった高齢者を採用したこともあるという。高齢者の採用にあたっては面接と適性テストを併用し、コミュニケーション能力を重視しているほか、採用後は若手への教育に取り組んでもらうことを強調している。

73歳で契約社員として入社し、80歳近い現在も元気に働く高齢社員の例がある。物流センターや食品加工工場で使用される低温倉庫の営業を担当している。

元々他業種で働いており、定年を迎えた後も働いていた。「人が生きていくためには人との交わりや緊張感が必要なのに、退職するとそれが失われてしまう。多くの者は働き続けたいと考えている」と語る。そのため、「60歳定年では50歳頃から定年後のことを考えてしまい、仕事に手がつかないのが実情」であり、会社の打ち出した85歳までの継続雇用については「85歳まで今までと同じように働けるということは、定年がなくなったのと同じことであり、働く意欲のある社員が勤務を全うできる環境が用意されたという意味で、大変意義深い」と評価している。同社の打ち出した上限年齢は85歳というほぼ終身に近いものであり、まだまだ働きたいと感じる高齢者の意欲をいっそう引き出している。

継続雇用延長の背景

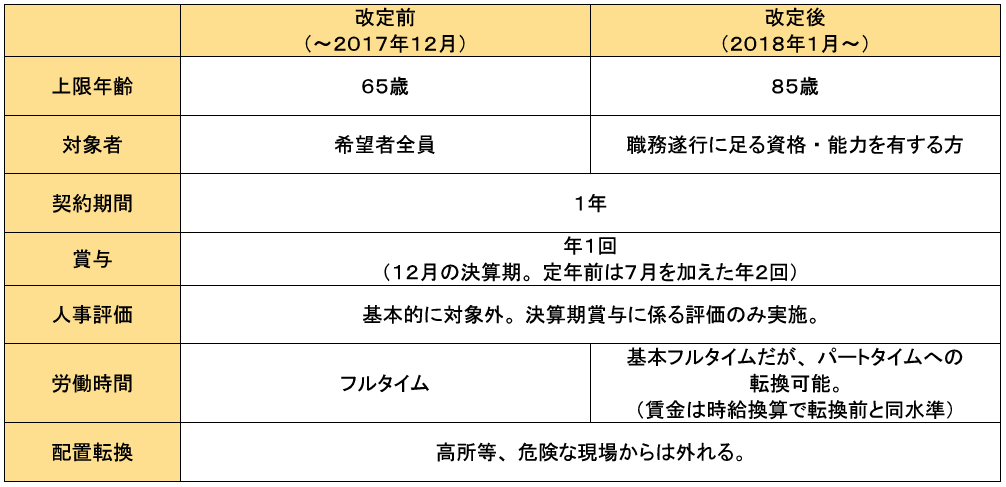

同社は60歳定年、その後は65歳までの継続雇用を制度化していた。2018年1月に就業規則を改定し、正社員としての就労可能年齢を65歳から85歳に引き上げた。

高齢社員は設備・建築・内装・冷蔵・厨房技術などの知識を持った経験豊富な専門集団である。彼らは同社の強みとして欠かせない存在であり、働く意欲のある高齢社員に長く活躍できる環境を整備したいという思いから、継続雇用上限年齢の大幅引き上げに踏み切った。85歳という年齢設定は、当時実際に85歳近くの高齢社員が働いていたことが影響している。

継続雇用延長の内容

60歳定年後の65歳までの継続雇用は1年契約のフルタイム勤務で、それまでの仕事をそのまま続けてもらう。66歳以降の継続雇用では、やはり1年更新の契約ではあるものの、パートタイム勤務も可としている。実際、多くの高齢社員はパートタイム勤務に移行する。雇用継続は希望者全員ではなく、会社が求める役割を果たせる資格や能力を有していることが条件となる。ただ、そうでない方であっても、継続希望があれば社内で従事できる仕事を探して紹介し、なるべく継続できるよう取り計らっている。

なお、年2回の人事面談において雇用形態や勤務日数・時間等につき本人の希望を確認し、適宜見直しを行なっている。

高齢社員に求める役割

高齢社員の役割は技能伝承である。工事部門の現場監督は、工事の品質・安全・工程管理がしっかりできて独り立ちするまでに最低3年かかるという。そこで、同社では現場でのОJTを通じた教育に力を入れている。

高齢者は若手に「持っているものを伝えたい」という意識が強い。自ら相談会を主催して若手教育の場としている者もおり、後継者育成の担い手として貴重な戦力となっている。

若手社員側も、頼りになる先達として良好な関係を築いており、高齢社員に関わるクレームは聞かれない。後述のように、高齢社員は最新技術になかなか対応できない面があるため、そんな時は逆に若手社員が教える側となる。持ちつ持たれつの関係と言える。

人事管理制度

給与は定年前の約6割となり、賞与も定年前の年2回から1回のみの支給となるが、やりがいのある仕事を続けられることで不満はあまり出ないという。パートタイム社員の賃金は月給時の賃金を時給換算して支給していおり、時給単位ではフルタイム勤務時と差が出ないようにしている。

定年後も人事考課を行ない、本人と部門長の評価をすり合わせる。結果は賞与に関してのみ反映している。人間ドックも正社員同様に会社全額負担で受診できるだけではなく、60歳以降は脳ドックと大腸検査も追加している。

高齢社員戦力化のための工夫

■危険な現場はウェブカメラで遠隔指示

高齢者といえども、現場に出て施工管理を行っている。現場にベテランの高齢社員が一人いれば現場メンバーはまとまり、若手の育成も円滑に進む。とはいえ高所や暑い屋外の現場もあり、高齢者には体力負担がかかる。また、判断力や注意力の低下が事故を招く可能性もある。

そこで、危険度の高い現場や工期の迫った現場には高齢者は派遣しないようにしている。そのような現場にはウェブカメラを設置し、事務所の高齢者が映像を見ながら現場に指示やアドバイスできる仕組みを設けている。高齢者が機器操作に慣れないことがあるため、高齢者対象の研修を行っているほか、若手が高齢者に操作方法を伝授している。

今後の課題と展望

■定年延長の検討

高齢社員の意識もさまざまであり、定年後の人生計画、働き続ける意欲や能力にも個人差がある。それらに対応するという観点から現在は定年延長を行なっていないが、高齢者雇用を取り巻く環境の変化を読み取り、検討に入っている。

■接し方・教え方の教育

前述のように高齢者は技能伝承や後継者育成に熱心であるものが多いが、その教え方は自身の経験(強い言葉で怒られながら教わった)を基になされている場合がある。世代が変わってきた現在、従来の教え方はパワーハラスメントととらえられる可能性もある。同社では高齢者にハラスメント研修を開いて若手に対する教え方を注意喚起するとともに、現代の若者に合わせた接し方や教え方を伝え、高齢者の知識や経験を若手が積極的に受け止められる環境づくりを進めている。

■安全対策の徹底

同社は多くの現場を持ち、高齢社員もそこで働くことが多い。現場では、後継者育成を目指したОJTの指導役として高齢社員が求められ、また、異常事態が発生しても適切に対処できる彼らは頼りにされている。現場に欠かせない存在である彼らが安全に活躍できる仕組みの構築が必須である。そのため、現場における若手や中堅との役割分担や安全ルールの整備と徹底、機器の工夫と充実を課題として、同社では改善の取組を進めている。