企業警備保障株式会社

-75歳までの多様な勤務形態で高齢者を活用-

- 70歳以上まで働ける企業

- 人事管理制度の改善

- 賃金評価制度の改善

- 戦力化の工夫

- 75歳までの継続雇用

- 多様な勤務形態

- 75歳まで人事評価・昇給

- 70歳からは半年契約

企業プロフィール

-

創業1977年

-

本社所在地島根県松江市

-

業種その他の事業サービス業(警備業)

-

事業所数17か所

導入ポイント

- 75歳までの多様な勤務形態

- 継続雇用者の賃金は65歳までほぼ減額なし

- 75歳まで実施する人事評価制度と昇給システム

-

従業員の状況従業員数 749名 / 平均年齢 53歳 / 60 歳以上の割合 41.0%

-

定年制度定年年齢 60歳

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 有 / 内容 65歳までは希望者全員。 以降は基準該当者のみ

同社における関連情報

企業概要

企業警備株式会社は1977年7月松江市で創業した。以来40年余、安全と安心を365日サポートする企業として地域と共に歩んでいる。事業内容は施設警備、交通誘導、イベント警備、空港警備、身辺警備といった各種警備業のほか施設管理や信用調査も手掛けている。島根県を中心に中国地方5県で事業を展開しており、山陰の警備会社では最大の人員規模である。

警備業のうち施設警備、空港保安業務が45%ほどを占めているが、地方の警備会社で空港保安の仕事を携わっているのは全国的にもそう多くはなく、航空業界からも高い評価を得ている。出雲空港、石見空港を担当している。

同社の従業員数は749名(2019年7月末現在)。うち正社員が200名弱である。60歳以上の割合が41%と高い割合となっており、最高齢者は75歳のパート社員である。

警備業は離職率も高いが、ある程度勤務した社員は長期間勤務する傾向にある。単純労働のイメージが強いが、実際には警備対象によって異なる専門知識・資格が必要で、特に空港警備では高度な知識が要求される等、やりがいのある仕事である。ただ、島根県は大手企業が少ないこともあって公務員志向が強く、前述のイメージもあり若手の採用には苦労している。一方、警備の需要自体は増しているため、人手が追いつかないのが現状である。そうした事情から、60歳以上の高齢者も多く採用している。中には、警察や自衛隊のOBといった人材も数多く所属しているという。

このような状況ではあるものの正社員は定期的に採用できており、今年度は8名を新卒採用した。空港警備や手荷物検査、施設整備などに配属している。1年契約の契約社員も数多く採用しており、交通警備、イベント警備は常時募集している。施設警備は退職者が出た場合補充採用している。そのほか、警備需要に合わせて冬季限定などの季節雇用をする場合もある。同社は機械警備ではなく人員配置警備であり、的確な人員配置に努めている。

継続雇用制度の背景

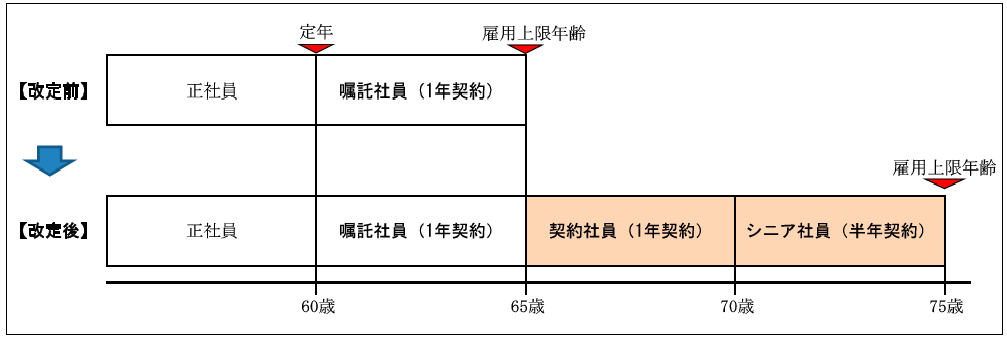

同社は定年年齢60歳、希望者全員65歳まで、基準該当者は75歳までの継続雇用制度である。2015年4月に65歳から75歳までに制度改定した。以前から、制度上の上限を超えて70歳前後まで働いている者が多かったため、実態に即した形の制度に改定した。

基準該当者については健康状態や職務遂行能力、本人の希望を勘案して決定しており、実際には希望者のほぼ全員を継続雇用している。

継続雇用制度の内容

同社の継続雇用制度の概要は図表1のとおり。勤務形態について、嘱託社員まではフルタイム勤務だが、契約社員となって以降は個々の事情に応じて短日・短時間勤務も選択可能である。

仕事内容について、基本的に60歳以降も同じ仕事を継続する。一口に警備と言っても警備業法により対象業務ごとに必要な資格等が異なり、違う業務への転換が容易ではないためである。役職定年制はなく、定年後に役職を継続するかどうかは、個々の状況に応じて判断する。なお、定年前は正社員が内勤管理及び現場の責任者等を担当している。

特徴として、シニア社員は半年ごとに雇用契約を結んでいることが挙げられる。70歳以降は働き続けるのが難しい者がそれまでよりさらに多くなるため、半年ごとに様子を見て判断している。職種柄管理者と顔を合わせる機会が少ないため、それを作る意図もある。なお、所属支社からの推薦による正社員登用制度がある。

人事管理制度

■賃金制度

給与形態は正社員から60歳定年後に嘱託社員に移行した者は月給制を引き継ぐ。基本給は若干減額となるが、ほとんど変えていない。65歳以降は時給制又は日給制になる。年齢に関わらず昇給も年1回あり、人事評価結果に基づいて額を決定する。なお、人事評価は全社員が対象で、方法も全社員同じである。元々は正社員のみを対象としていたが、近年他の社員にも対象を拡大した。諸手当は家族手当のみは正社員が対象となるが、役職手当、資格手当は年齢や雇用区分に関わらず支給対象となる。

賞与は正社員が対象となるが、契約社員についても職長であれば支給対象となる。職長であれば75歳まで支給することになる。年2回、人事評価を反映させた額を支給するが、以前は職責に応じて一律で支給していた。

高齢社員戦力化のための工夫

■健康管理

高齢社員の一番の懸念は健康管理であるが、業種柄、管理者が常に監督しているわけにはいかない。そこで、同社では自己管理意識の向上へ特に力を入れており、日頃から睡眠、食事、飲酒などへの注意喚起を徹底している。

昨今の重要課題である熱中症対策については、社内広報紙において夏季の間毎月「熱中症対策」を特集している。予防対策とともに、異変時にはためらいなく救急要請することなどを記しており、毎日就業前に一読すべしと強く呼びかけている。

その他、警備中の日傘の使用や休憩室の確保など、契約先へ配慮をお願いしている。

■身体的負担の軽減

建設会社などへは工事単位で人員配置するが、技量、体調などを配慮し工事現場の状況により適正な人員配置をしている。本部からも月に数回は現場を巡回しており、指導、コミュニケーションを図っている。

その他の工夫として、運搬・設置の軽減を考慮し、なるべく軽量な資材を調達するようにしている。

高齢社員の働きぶり

高齢社員のモチベーションの低下は感じていないという。新任警備員への指導等は高齢社員を含め先輩社員が行うことが多い。

「どの現場に誰を配置するか」は常に悩ましい問題だが、高齢社員は経験に裏打ちされた安定感があり、安心して配置できる。また、現場の工程などにも詳しく、貴重な意見を出してくれることも多い。

現場での人間関係においても、話し合いでよくまとめてくれている。

今後の課題

冒頭述べたように、需要に対して人手が追いつかない状況であり、社員にできるだけ長く勤務してもらうことがポイントである。ただ、親の介護や病気・体力の問題で退職する高齢社員の例もあるため、介護休暇や短日・短時間勤務を柔軟に活用してもらうよう、さらに働きかけていきたいと考えている。

また、今後も健康管理の重要性について継続的に指導していきたいとのことである。