前澤工業株式会社

-65歳定年制実施により、継続雇用者も正社員に復帰可能に-

- 70歳以上まで働ける企業

- 人事管理制度の改善

- 賃金評価制度の改善

- 戦力化の工夫

- 65歳定年制

- 70歳までの継続雇用

- 再雇用者の正社員化

- ベテランと若手のペア就労

企業プロフィール

-

創業1937年

-

本社所在地埼玉県川口市

-

業種はん用機械器具製造業

-

事業所数15拠点

導入ポイント

- 65歳定年制実施に併せて、継続雇用の上限年齢を70歳に引上げ

- 専門委員会を設置して、ペア就労を通して高齢社員に技術・技能を次世代に継承

-

従業員の状況従業員数 747名 / 平均年齢 45.1歳 / 60 歳以上の割合 15.1%

-

定年制度定年年齢 65歳 / 役職定年 無 / 期待する役割 技術・技能継承 / 定年後の賃金体系 59歳以下の正社員と同じ(図表1参照) / 戦力化の工夫 キャリア研修の拡充

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 有 / 内容 基準該当者を70歳まで継続雇用

同社における関連情報

企業概要

前澤工業株式会社は1937(昭和12)年7月に創業した上下水道用機器・水処理装置専業メーカーである。1947年12月に株式会社に改組し、現在に至る。同社の主力事業は上下水道における水処理施設、汚泥処理施設や中継施設等の機械設備等の設計、製作、据付工事を行う「環境プラント事業」、上下水施設、配管用の鋳鉄製バルブの製造販売を行う「バルブ事業」、民間工場等の水需要に対するプランニングとソリューションを行う「産業向け水処理事業」、地球温暖化防止と循環型社会構築に対して新エネルギーシステム等の提案・設計施工を行う「バイオマス事業」の4分野で、この他にグループ会社が行う「メンテナンス事業」がある。事業拠点について、国内には営業拠点12 ヶ所、生産拠点1 ヶ所、配送センター1 ヶ所、海外にはタイに1拠点を運営している。

同社の従業員数は747名(2024年5月末現在)で、雇用形態別には正社員624名、非正社員123名である。平均年齢は45.1歳で、年齢別構成は60歳以上が113名で、そのうち70歳以上は34名である。

採用状況について、同社は新卒採用を技術系と営業系を中心に実施しており、その人数は毎年10~20名程度である。このほかに欠員が発生した場合には中途採用を実施し、20代~50代の経験者を毎年10名程度採用している。

定年延長、継続雇用延長の背景

2022年5月までの同社の定年制度は「60歳定年、65歳までの継続雇用(再雇用制度)」であった。人手不足の下、会社の更なる成長に資する人材の確保と社員の生活基盤の安定を目的として、長年培ってきた経験と高いスキル、様々専門性を持ったシニア層の更なる活躍を図るとともに、社員が60歳以降も安心して働けるよう、2018年6月に65歳定年制を実施し、併せて継続雇用の雇用契約の上限年齢を70歳まで引き上げた。

65歳定年制実施への検討をはじめたのは2017年からで、労働組合と制度の内容に関する協議が行われた。

なお、定年年齢の引上げについては、一律65歳に引き上げるのではなく、65歳以外にも、60歳、63歳で定年年齢を選択できるようにした。これは一度に定年年齢を引き上げることによる旧定年年齢(60歳)に近い50代社員の60歳以降のライフプランへの影響を軽減するためである。

65歳定年制実施について

対象者

対象者は65歳定年制実施以降に60歳に到達する従業員と、それまで嘱託社員として再雇用されていた社員である。

60歳以上の社員に求める役割・職務内容

高齢社員に求める役割について、これまで通り戦力として活躍してもらうこと、そして、長年培ってきた経験やノウハウを次世代に伝えることである。例えば、製造部門では技術・技能の継承に関する専門委員会を設置して、技術・技能伝承を行う上での取組みの一つとして高い技術・技能を持つ高齢社員と20代~ 30代の若手社員が1対1のペアを組んで、技術の伝承・指導を担当させている。

役職定年制について、65歳定年制実施前は58歳で実施されていたが、実施後は、役職定年は廃止され管理職であった者も60歳以降は、役職を降りシニアリーダーの職位につく。

シニアリーダーは管理職層でのリーダー経験を活かし、所属長を補佐し、健全な組織運営に貢献し、自部署の目標達成、活性化に貢献する。また、永年の勤務で培われた知識、技術、技能、ノウハウ、人脈を活かし担当者として業績向上に貢献し、後進の育成、指導を行う。なお、同社の基本的な職制は、「事業部長-部長-課長-係長-主任」の5ランクである。

65歳定年制実施の効果

65歳まで安定した雇用が確保できる環境が整備されたことにより、高齢社員のモチベーションが向上した。

人事管理制度

60歳~65歳までの社員の人事管理(65歳定年制実施前)

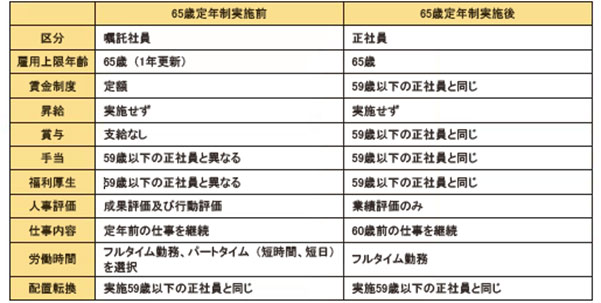

図表1は60歳以上の高齢社員の人事管理制度を65歳定年制実施前と実施後の変化を整理したものである。同社の65歳定年制実施前の人事管理制度は継続雇用制度(再雇用制度)であり、高齢社員の身分は再雇用者(嘱託社員)であった。

継続雇用の上限は65歳までで1年ごとの契約更新が行われた。65歳以降の雇用は高齢社員と会社のニーズが一致した場合に実施された。

賃金制度については、基本給は全員一律の定額が支給されたが、昇給は行われなかった。功労金制度があり、支給時期は継続雇用の終了時とされていた。人事評価は契約更新のタイミングで行われ、担当業務の成果及び、業務行動について、評価により功労金のポイントが決定された。

継続雇用時の仕事は、原則として定年直前の仕事(管理職は定年直前の職域)としており、勤務形態はフルタイム勤務、あるいは短時間、短日のパートタイム勤務を選択していた。

60歳以上の社員の人事管理(65歳定年制実施後)

65歳定年制実施後については、継続雇用時の人事管理制度との変化を確認する。

まず再雇用制度の下で嘱託社員であった高齢社員の身分は正社員となる。賃金制度については、基本給は59歳以下の正社員と同じ賃金表が適用されるが、水準は60歳到達時の一定率が減額される。昇給は実施されない。その決め方は59歳以下の正社員と異なり60歳到達時の資格等級により決定される。賞与は59歳以下の正社員と同じ扱いになる。人事評価について、高齢社員は59歳以下の正社員と同じ人事評価が行われる。

仕事内容について、一般社員は60歳以降もそれまでの仕事を引き続き担当し、役職者については役職定年制が60歳に変更されたため、60歳まで役職を続けるが、60歳以降は役職を降り、それまでの職域に関わる仕事を継続する。配置転換は59歳以下の正社員と同じように業務上の必要性に応じて行われる。

勤務形態はフルタイム勤務で、製造部門は交代勤務が行われず、他の部門と同じ日中の勤務時間帯のみである。

配置転換は59歳以下の正社員と同じように業務上の必要性に応じて行われる。

退職金の支給はこれまでの定年到達年齢60歳から65歳、または社員が選択した定年(63歳、60歳)に変更された。

59歳以下の正社員の人事管理

59歳以下の正社員の人事管理制度について、まず賃金制度を確認すると、基本給構成は年齢給、職能給からなり、一般社員、管理職とも同じ構成である。年齢給は年齢に応じた賃金で、一定年齢に達すると昇給は行われない。職能給は資格等級別テーブル方式であり、能力評価及び業績評価によって職能給テーブルが決まる。賞与は夏期賞与、冬期賞与の年2回支給される。

人事評価は能力評価(年1回)と業績評価(年2回)が行われ、能力評価は資格等級と職能給テーブルの決定に、業績評価は賞与と職能給テーブルの決定に活用される。管理職は役割基準に基づき、改革・改善の実施や業績向上の成果とリスク、人材、組織に対するマネジメントが評価される。

制度を運用するうえでの工夫

キャリア研修の拡充

今回の65歳定年制実施に伴う、健康管理、安全管理、職場環境の新たな取り組みを同社は行っていない。普段からこれらの点について配慮を行っていることがその理由である。例えば、健康診断で人間ドックを受診した場合の助成金支給(3万円を上限に半額助成)、産業医の面談、製造部門では健康保健師の講演等を実施している。また、社員の健康に配慮して、社内に設置している自動販売機に特保の商品を設置している。

一方、キャリア支援では、これまで50歳を対象としたライフプランセミナー、54歳を対象としたキャリアデザイン研修では、従来「60歳定年+65歳継続雇用」をもとにセミナー・研修を実施していたが、その内容を「65歳定年」に変更するとともに、健康管理の比重を高くして行う等、研修の内容を拡充した。

今後の課題

今後の課題として、65歳定年制の定着を挙げている。一律の定年年齢の引き上げは高齢社員のライフプランに影響を及ぼすため、労働組合との協議により定年年齢を社員が選択できるようにした。現時点では、社員に自然に受け入れられる状況にあるが、今後ともスムーズな移行に向けて注視し、60歳以降の処遇改善を含めて、ある一定の期間を経過した後、65歳定年制を検証して、職場風土や制度を改善していくことを同社は考えている。