有限会社 ウェルフェア三重

有限会社 ウェルフェア三重

- 70歳以上まで働ける企業

- 賃金評価制度の改善

- 戦力化の工夫

- 能力開発制度の改善

- コンテスト入賞企業

- 66歳定年制

- 希望者全員70歳

- 職務再設計(分業)

- キャリア支援(資格取得)

企業プロフィール

-

創業2002年

-

本社所在地三重県伊勢市

-

業種社会保険・社会福祉・介護事業

-

事業所数7か所

導入ポイント

- 定年延長、継続雇用延長を行うとともに、賞与など処遇を改善した

- 介護業務を、身体に触れる「直接業務」と身体に直接触れない「間接業務」に分け、「間接業務」を一部の高齢職員などに担わせることとし、職員の負担軽減と効率化を図った

- 60歳以上の職員も、キャリア支援の対象とし、モチベーションをアップ

-

従業員の状況従業員数 105名 / 平均年齢 44.5歳 / 60 歳以上の割合 11.5%

-

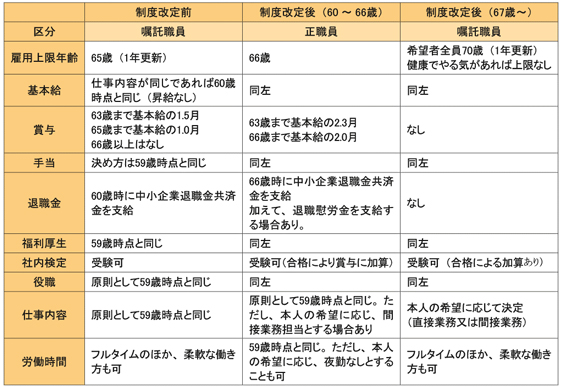

定年制度定年年齢 66歳 / 役職定年 無 / 期待する役割 同じ / 定年後の賃金体系 仕事が同じ場合、60歳時点と同様(図表1参照) / 戦力化の工夫 高齢職員のキャリア支援

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 有 / 内容 希望者全員を70歳まで基準該当者は75歳まで継続雇用

同社における関連情報

企業概要

ウェルフェア三重は、伊勢市を中心に度会郡南伊勢町などでグループホーム・有料老人ホームなどさまざまな形態の介護施設に合わせて7施設を運営している。

介護は、治療や看護と違って生活そのものであり、日々の生活の中で幸せを実感していただくことが重要との考え方に立ち、「のんびり 一緒に 楽しみながら」を運営にあたっての理念としている。入居費用をできるだけ抑えながら、良質で心のこもったサービスを提供するため、職員による日々の「ちょっと」の心遣いを大事にしている。

従業員の育成や、職場環境の改善にも力を入れており、厚生労働省が主催する「グッドキャリア企業アワード2017」でイノベーション賞を受賞したほか、女性が働きやすい企業として厚生労働大臣より「えるぼし」認定を受けている。

職員105名のうち正職員は85名である。60歳以上の職員は正職員、嘱託職員(定年退職後に継続雇用制度により再雇用された者、または満66歳以後に採用された者)、パート職員合わせて12名である。最高年齢者は79歳である。

定年延長・継続雇用延長の背景

ウェルフェア三重では、2018年4月、60歳から66歳に定年を延長した。同時に、継続雇用の上限年齢を65歳から70歳に延長し、その後も一定条件の下、上限年齢なく再雇用する制度を設けた。

その背景には、若年者層の採用が難しくなったことがある。また、慢性的な人手不足から介護職員の負担が増え、利用者への行き届いた対応が困難となったこともある。利用者や家族からのクレームが多くなり、職員が疲弊して退職するケースも増えたという。

そうした中、2015年にウェルフェアグループの1つの施設で70代後半の高齢者を新たに雇用したことをきっかけに、試みに仕事のやり方を見直したところ、高齢でない職員も含め、全職員が仕事に集中できるようになった。具体的には、「6.高齢者雇用のための工夫」に記載しているとおりだが、このやり方で高齢者の方に長く働いてもらいたい、高齢者の側もこのやり方なら長く働ける、ということになったのである。

同社では、約1年間、検討を行ったうえで、定年延長・継続雇用延長が行われた。

定年制度の内容

定年延長の対象者は、職員及びパート職員である。定年後、嘱託職員となった際の基本給は、定年前と仕事内容が同じ場合は以前から減額していない。定年延長後は、66歳まで60歳時点と同じ金額を支給する。ただし、60歳以降の昇給はしない。

役職については相応しい人材に就いてもらうこととしており、年齢を理由に役職から降りてもらうことはない。

賞与についても改善したほか、資格手当、職務手当、介護業務手当、子育て応援手当、通勤手当など各種手当の支給のしかたについても、60歳までと同じである。

これにより、定年後65歳まで継続雇用としていた時に比べ、人件費が増えたが、増えた分については、「介護職員処遇改善加算」などにより確保した。

労働時間は、原則として60歳時点と同じだが、本人の希望により、夜勤なしとすることなどもできる。

継続雇用制度の内容

定年延長と同時に嘱託職員の再雇用の上限年齢についても、65歳から70歳に引上げ、希望すればだれでも70歳まで働けるようにした。

さらに、70歳を迎えた後も、健康でやる気があれば、上限年齢を定めずに再雇用することとした。制度導入後、まだそれほど経っていないが、現在までのところ、希望があった者については、全員を再雇用している。

66歳以降も、仕事の内容が同じであれば、70歳まで60歳時点と同じ金額を支給する。役職についても、年齢を理由に役職から降りてもらうことはない。

また、体力や意欲に応じて、無理せず働けるよう、日数、時間などを調整して働くことができるようにしている。

60歳までの人事管理制度など

賃金制度

同社においては、賃金構成は、雇用形態に関わらず同じであり、大きく、「基準内賃金」と「基準外賃金」に分かれる。「基準内賃金」は、第一基本給、第二基本給及び諸手当(資格手当、職務手当、子育て応援手当、通勤手当等)からなる。

第一基本給は勤続給である。資格の有無や経歴・学歴などを勘案のうえ、初任給が決定されるが、正職員の場合、勤続年数とともに、毎年定期的に昇給していく。ただし、先に述べたように、60歳で昇給停止となる。パート職員及び嘱託職員については、原則として定期昇給はない。第二基本給は、職員の処遇改善のために1万5千円を支給し、さらに入社以前の業務経験を評価する経験給を加え支給する。諸手当は、要件に該当する正職員、嘱託職員、パート職員に支給される。

「基準外賃金」は、割増賃金(時間外、休日、深夜)及び諸手当(夜勤、宿直等)からなる。

賞与は、正職員のほか、週の勤務時間が30時間以上のパート職員に支給される。67歳以降は支給しない。

退職金制度

退職金は、4年以上継続勤務後に退職する正職員及び週の勤務時間が20時間以上のパート職員に支給される。嘱託職員には支給されない。

正職員の退職金は、従来、中小企業退職金共済金のみであったが、2018年4月から、長年勤続し、特に会社に貢献した者には、併せて退職慰労金を併せて支給することとした。

キャリア支援

同社はキャリア支援にも力を入れている。6級(介護職員初級)から1級(管理者上級)までの6段階の等級を設けた検定制度(「ウェルフェアグループキャリアアップ検定」)を設け、給与や報酬・賞与に反映させている。資格取得の費用なども会社が負担している。

高齢者雇用のための工夫

職務再設計(分業)

介護業務の中には、入浴をはじめ、身体的負担の大きいものが多い。また、利用者や家族とのやり取りなど、精神的な負担が大きい業務もある。負担の大きい業務が多いせいか、年齢にかかわらず、離職率は高かった。

このため、同社では、仕事のやり方を見直すこととした。介護業務の棚卸しを行い、身体に触れる「直接業務」(専門業務とも言う。身体的負担、精神的負担が大きい)と、身体に直接触れない「間接業務」(掃除、洗濯、リネン交換等。身体的負担、精神的負担は、「直接業務」に比べ、大きくない)を分けてみたところ、一部の高齢職員にとって、「直接業務」が負担であることがわかった。また、高齢でない職員にとっても、身体介護などの「直接業務」に追われ、洗濯や掃除などの「間接業務」が後回しになり、利用者や家族から「すぐにシーツを取り替えてくれない」などといったクレームを受けることがあることもわかった。これにより、職員のモチベーションが下がり、離職につながる例があることもわかった。

そこで、同社では、「直接業務」と「間接業務」の担い手を分ける「分業」を行うこととした。「直接業務」を行う職員が業務に集中できるよう、「間接業務」を一部の高齢職員と就労継続支援A型事業所の訓練生に担わせることとしたのである。これにより、職員の役割が明確化され、全ての職員が戦力となり、かつ、安心して仕事に集中できるようになった。このやり方は、体力に不安を抱える高齢職員からばかりでなく、若年・中堅職員からも歓迎された。さらに、利用者からの評判も良いという。

高齢職員のキャリア支援

同社では、キャリア支援に力を入れてきた。従来から60歳以上もキャリアアップ検定の対象としてきたが、同検定の試験に合格しても報酬に反映されなかった。これを見直し、66歳まで処遇に反映させることとした。検定に合格すれば、60歳以降であっても処遇が改善することから、60歳を過ぎて資格取得に挑戦する職員もおり、職員のモチベーションアップにつながっている。

制度改善の効果

介護業務の分業により、高齢職員は、自身の役割をしっかり認識するようになった。さらに、高齢職員が間接業務を担うことによって、直接業務に従事する職員の負担が軽減され、離職率の低下、(離職した職員の代替人員の確保に要する)人件費の削減といった副次的効果も表れた。また、洗濯、掃除のほか、消毒などが徹底されたからか、分業を導入した施設では、導入後、これまでのところ、インフルエンザなどの感染症も出ていない。

今後の課題

同社では、この介護業務の分業をグループの各事業所に横展開し、高齢職員の一層の戦力化に取り組んでいくこととしている。そのうえで、さらに定年を延長することなども検討していきたいとしている。