松川電氣株式会社

-定年制を事実上廃止し、本人が希望する限り生涯現役に-

- 70歳以上まで働ける企業

- 人事管理制度の改善

- 戦力化の工夫

- 能力開発制度の改善

- コンテスト入賞企業

- 事実上の定年廃止

- 健康管理体制の充実

- 資格取得支援

- 経営理念に基づく人事管理

企業プロフィール

-

創業1967年

-

本社所在地静岡県浜松市

-

業種電気・通信設備工事業

-

事業所数2ヶ所

導入ポイント

- 就業規則上の定年年齢は65歳としているが、本人が希望する限り生涯現役で給与水準を下げずに健康に配慮しながら勤務

-

従業員の状況従業員数 53名 / 平均年齢 約44歳 / 60 歳以上の割合 9.4%

-

定年制度定年年齢 定め無し / 役職定年 無 / 期待する役割 技術力の発揮、若手の目標 / 定年後の賃金体系 図表1参照 / 戦力化の工夫 資格取得支援

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 該当せず / 内容 該当せず

同社における関連情報

企業概要

松川電氣株式会社は、1967(昭和42)年に創業した電気設備工事を行う企業である。事業拠点は本社のある浜松市の他に湖西市に営業事務所がある。

同社の従業員数は53名である。内訳は正社員が52名で、パート社員が1名である。年齢別構成は40代が多く60歳以上が5名で、うち70歳以上は5名である。

採用状況について、同社は毎年2名程度の大学・地元の高校卒業者を採用している。

定年制廃止の背景

2005年頃までの同社の定年制度は「60歳定年」であった。昔の60歳とは異なり、現在の60歳は体力・気力とも50代と変わらない状況にあり、定年年齢を60歳としていることに疑問を小澤社長は感じていた。「60歳の定年を迎えた次の日から急に体力や技術力が落ちるわけではない。また、会社や仲間が必要としている」と社長は当時の想いを話す。こうした中、創業者のメンバーの一人が60歳を迎えることを契機に2006年頃に60歳定年制を廃止した。ただし、就業規則には65歳を定年としているが、65歳到達時に対象者に65歳以降の勤務の意思確認をしている。この点について、社長は「技術的また体力的等の問題が発生した時には、本人と会社側が今一度話し合いをし、その人に合った働き方を検討する」と話す。

定年制廃止について

対象者

対象者は65歳に到達する正社員である。

65歳以上の社員に求める役割・職務内容

高齢社員に求める役割について、これまで通り戦力として経験に基づいた技術力を発揮して働いてもらうこと、若手社員の目標になってもらうことの2点を挙げている。「頑張っている現役として働きつづけることは、若手社員へのメッセージであり、目標となる」と社長は高齢社員に対する期待を語る。

同社は役職定年制を実施していないため、役職者は60歳以降も引き続き役職者としての責務を努めてもらうことにしている。ただし、「就業規則上の65歳に従業員が到達しても役職者はそのまま役職を継続してもらっているが、本人の健康上(体力面)の問題、親の介護等の不安を抱えて役職を継続することが難しくなった場合、本人と相談して一社員として長く働き続けることを優先して役職や勤務日数(勤務日数に対応した基本給)の見直しをしている」と社長は話す。

同社の役職制度は「主任-課長-次長-副部長-部長-統括部長」の6ランクを基本としている。

定年制廃止の効果

定年制廃止によって、「若手は先輩の頑張りで今の会社があることを理解し、相手を思う気持ち、仲間に対しての思いやり、助け合いの心が、チームワークをより一層強いものにしている。また、社員の奥様をはじめご家族が一番喜んでくれている。やはり社員がより幸福になれれば、自ずと働き甲斐、生き甲斐、遣り甲斐が生まれるものだと思う」と同社は指摘している。

定年制廃止後の雇用

定年制廃止後の60歳以上の正社員の実績について、先に紹介したように現在、5名が同社で働いており、そのうち5名が70歳以上である。

人事管理制度

60歳以上の社員の人事管理(定年制廃止後)

図表1は定年制廃止後の60歳以上の高齢社員の人事管理制度を整理したものである。

賃金などの処遇制度、評価制度、福利厚生制度は原則、59歳以下の正社員と同じ扱いになるものの、昇給については、65歳まで続く。60歳到達時の水準を維持するようにしている。退職金は退職時に支給している。

仕事内容は60歳以降もそれまでの仕事を引き続き担当し、役職者は60歳以降も役職を継続する。配置転換については、施工部・管理部・営業総務部内で実施している。

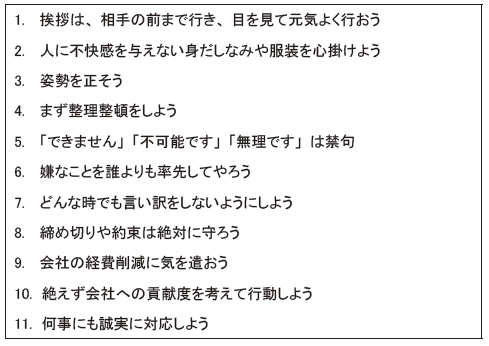

59歳以下の正社員の人事管理

59歳以下の正社員の人事管理制度を概観すると、まず基本給は初任給に毎年の定期昇給を積み重ねる方式がとられている。定期昇給については人事評価に基づく査定昇給が行われ、「0~2万円」の範囲で支給される。賞与は夏と冬、そして決算賞与(8月)の年3回支給される。その支給方式について決算賞与は業績を確保した場合に人事評価に応じた一定範囲内の定額が従業員に支給され、夏と冬は人物成長評価(自分づくり十一誓の達成度による)方式によって支給額が決められる。

人事評価は人物評価による5段階評価が行われ、賃金や昇進に活用される。役職定年制は設けていない。勤務形態はフルタイム勤務、短時間勤務(59歳以上も含む)及び短縮時間勤務(59歳以上も含む)があり、その人の要望をなるべく叶えるような勤務形態を取り入れている。退職金は退職時に支給される。

制度を運用するうえでの工夫

資格取得支援

同社の人事管理制度を運用する上での工夫について、同社は「資格取得の実施」「健康管理体制の充実」、そして「一連の人事管理施策の基盤である経営理念」を挙げている。

資格取得支援について、同社は従業員に国家資格取得の支援、取得者への手当の支給を行っている。電気設備工事業務を行うには、電気工事士、電気工事施工管理者技士など、多くの国家資格が必要なことがその理由である。

健康管理体制の充実

健康管理について、福利厚生施策の一環で40歳以上の従業員(パート含む)と配偶者(独身者は母親または父親)に毎年人間ドックを受診させるほか、インフルエンザのワクチン接種を従業員だけではなく、同社の協力業者にも同社が費用を負担して接種させている。従業員だけではなく、協力業者の従業員の健康にも気を配る理由について、社長は「働く人が元気で幸せでないと、お客様に良いサービスを提供できない」と話す。

経営理念

こうした同社の一連の人事管理施策は経営理念に基づいている。「自らの人間力をつけ、真の幸福と楽しさを追求し、夢・希望を後生に伝える」を経営理念に、「人間力(人づくり)」と「人を大切にする経営の実践」を展開している。前者の「人間力」については、図表2に示す「自分づくり十一誓」を掲げてすべての従業員が自らの成長するための行動指針にするとともに、人事評価の基盤となっている。

「人を大切にする経営の実践」について、同社は従業員に対して3つの健康-「身体の健康」「経済の健康」「心の健康」-をコンセプトとした人事管理施策を展開している。代表的な施策について「身体の健康」は先に紹介した「健康管理体制の充実」、「経済の健康」は「事実上の定年廃止」、および同社の協力業者に、決算時に協力金を支給する「優秀協力業者表彰制度」の実施、「心の健康」については、従業員に仕事へのやり甲斐・働き甲斐・生き甲斐を持ってもらうための従業員自らの申し出による「現場施工責任者の任命」と顧客アンケートによる「優良施工者表彰制度の実践」である。

事実上の定年廃止の効果

自らの会社に誇りをもち、感謝の言葉が多く聞こえてくる風土になった。また、ひとり一人がご家族から応援していただき、全てに対して前向きになっているように思う。

今後の課題

今後の課題として、同社は人材確保と高品質技術の伝承を挙げている。