未来工業株式会社

-世間の注目を集めるため、他社の一歩先を行く70歳定年制を導入-

- 70歳以上まで働ける企業

- 人事管理制度の改善

- 戦力化の工夫

- トップ主導

- 知名度向上による人材確保

- 機動的な配置転換

企業プロフィール

-

創業1965年

-

本社所在地岐阜県安八郡

-

業種電気機械器具製造業

-

事業所数28か所

導入ポイント

- 「年間休日140日」、「原則残業禁止」などユニークな人事制度で知られる未来工業は、2006年に70歳定年を導入。

- 他社の一歩先を行く人事制度を導入することで、優秀な人材の獲得と社員のモチベーション向上を図る。

-

従業員の状況従業員数 850名 / 平均年齢 47歳 / 60 歳以上の割合 15.5%

-

定年制度定年年齢 70歳 / 役職定年 無 / 戦力化の工夫 夜勤から昼勤への配置転換

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 該当せず / 内容 該当せず

同社における関連情報

企業概要

岐阜県に本社を置く未来工業は、1965年の設立以来、電設資材の製造販売を手がけてきた。2万点にも及ぶ製品は、営業担当者が建設業者電設業者などの顧客のニーズを現場で聞き取り、自社の開発部門に伝えることで迅速に商品化している。この顧客本位の姿勢が強い競争力の源泉となり、高い利益率、ひいては高業績につながっている。

2016年6月1日現在の社員数は847名である。60歳以上の社員の割合は7.8%となっている。

同社では、パート社員、アルバイト、派遣社員など非正規社員は雇用しない方針としており、全社員が正規社員である。

同社のユニークな点は、あらゆる面で他社の一歩先を目指す姿勢である。業界や地域で注目を集め、自社の知名度を向上させ、優秀な人材の確保や業績向上にもつなげているという。不安材料はあっても、まず一歩先に踏み出した上で、課題が生じれば対応策を考えるという方針をとっている。

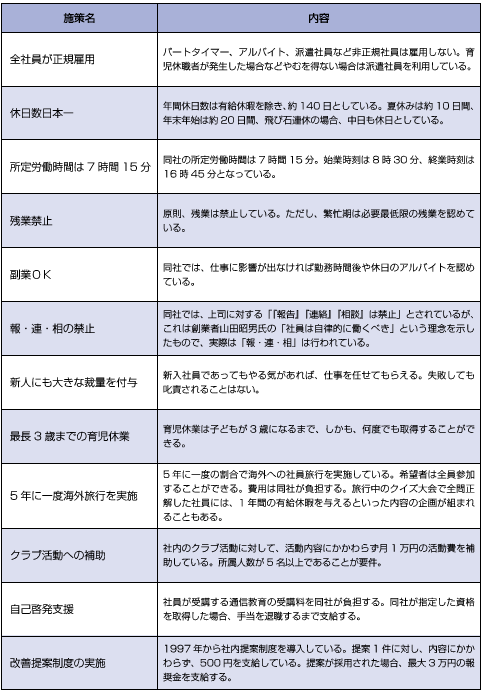

他社の一歩先を行く姿勢は、商品開発のみならず、人事労務管理のあり方でも同様で、「年間休日140日」、「原則残業禁止」などの施策として結実している。

ちなみに同社が株式上場するに際しては、多くの企業が選ぶ大安ではなく、あえて仏滅を選んだが、これも世間の注目を集めたいという当時の代表取締役の発案によるものだった。

人事労務管理制度

同社が目指すのは、「社員にとって居心地のよい」会社である。非正規社員は採用していない。正社員として処遇を安定させてこそ、個々の社員が当事者意識を持ちながら創意工夫し、ひいては業績向上につながると考えているからである。

同社の賃金はおおまかに、①基本給、②役職手当、③その他手当-の3本立てである。基本給は、60歳までは年齢が高くなるにつれて上昇し、それ以降は横ばいである。原則、給与が下がることはない。

同社の人材育成方針では、社員自らが、仕事の中から成長のきっかけに「気づき」、「考え」、「行動する」ことを求めている。人材育成における会社の役割はもっぱら、仕事を通じて様々な機会を提供することであると考えている。したがって、体系的な研修は重視しておらず、入社時に新入社員研修を行うのみである。ただし、社員一人ひとりの学びに対する意欲は尊重し、これを金銭的に支援する自己啓発支援を実施している。

同社では、社員がそれぞれの立場でいかに行動するのが最善かを考え、行動に移すことを奨励している。これを実践する社員が評価され、昇進する。

管理職には部下に命令することを禁じている。部下に動いてもらうためには、業務の必要性を納得させた上で、自発的に動くよう説得することが求められる。

上司の役割のひとつとして、部下との間で、目標設定やその達成度を確認するための面談を実施することがあげられる。目標の設定は、あくまで部下の成長とモチベーション維持が目的であり、未達成でも賃金には影響しない。

役職定年制度はないが、経営環境の変化に応じて機動的に人事異動を行っており、ベテランの管理職が非管理職として異動するケースもみられる。

"前述のとおり、未来工業の人事労務管理制度は、他社の一歩先を行くユニークなものが多い(図表1)。例えば、1日あたりの勤務時間は7時間15分と他社よりも短い。原則、残業は禁止している。勤務時間短縮のきっかけは、本社が郊外に移転した際、女性社員から「17時に会社を出てもスーパーのセールに間に合わない」との苦情が出たことである。

年間休日数も140日と製造業としては異例の多さである。他にも、行き先を海外とした社員旅行を5年に一度実施、3歳までの育児休暇、2年間の介護休暇などいずれも群を抜いている。"

同社では、改善提案制度を実施しており、社員からは年間1万件以上もの提案が寄せられる。内容にかかわらず、1回あたり500円

を支給している。提案が採用された場合、最大3万円の報奨金が支給される。年間200件の提案を出せば、これとは別に15万円が支払われる。

70歳定年制の内容

同社が世の中の一歩先を行く姿勢は定年制度にも表れている。60歳への定年引上げが義務化された際、同社ではそれまで55歳だった定年を60歳にした後に61歳に引き上げている。

さらに高年齢者雇用確保措置を講ずることが企業に義務づけられた2006年の改正高年齢者雇用安定法の施行を目前に、当時の社長による判断で定年を一気に70歳まで引き上げることを決めた。

同社は70歳までフルタイム勤務で働くことが前提となっている。短日数勤務や短時間勤務は制度化されておらず、実際の該当者もいない。60歳以降はいつ退職しても定年退職扱いとなり、社員本人の意思で退職時期を決定できる仕組みとなっている。

60歳以降の仕事内容はそれまでと変わらない場合もある一方、一担当者、管理職のサポート役、若手の指導役など、新たな職務に就くこともある。例えば、顧客側の担当者が若手に変わった場合、同社側も若手を営業担当者に充てることがあり、このような時、従来営業を担当していた高齢社員は、内勤となったり、特定の顧客を担当しない営業職となることもある。

なお、現状では、70歳以降の継続雇用は行っていない。

高齢社員を活用するための工夫

同社では高齢社員にも交替制勤務があるが、視力低下が夕方以降の作業能率低下を招くこともある。高齢社員の肉体的負担や対応力低下が認められれば夜勤から昼勤へ、機械操作から組付けへの配置転換などが行われる。

今後の課題

同社では、社員がどのような働き方を望んでいるかを把握しながら、70歳定年制の浸透を目指したい、としている。