株式会社ケアリング

-高齢社員を貴重な戦力と位置づけ、仕事に応じた処遇を実施-

- 70歳以上まで働ける企業

- 賃金評価制度の改善

- 戦力化の工夫

- 能力開発制度の改善

- トップ主導

- 高齢社員の対人スキル活用

- 年齢不問の採用

- ワークシェアリング

企業プロフィール

-

創業2000年

-

本社所在地福岡県福岡市

-

業種社会保険・社会福祉・介護事業

-

事業所数

導入ポイント

- 高齢社員を、単なる労働力ではなく、高い対人スキルを備えた貴重な戦力と位置づけ。

- 65歳以降も仕事内容が変わらない限り、64歳以前と同じ処遇としている。

-

従業員の状況従業員数 311名 / 平均年齢 48.1歳 / 60 歳以上の割合 25.7%

-

定年制度定年年齢 65歳 / 期待する役割 高い対人スキルを持つ豊富な戦力 / 戦力化の工夫 高齢社員を講師とした勉強会の実施

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 有 / 内容 基準該当者を上限なしで継続雇用

同社における関連情報

企業概要

ケアリングは、福岡市、北九州市を中心に通所サービス、訪問介護、施設介護など様々なサービスを展開する介護事業者である。

同社代表取締役である中尾光明氏が、外資系医療機器メーカーに勤務していた際に、出張先の北欧で先進的な介護・福祉を目の当たりにし、介護事業に携わることを決意。別の介護事業者に転職したが、「よりよい介護サービスをより多くの方へ」提供したいとケアリングを立ち上げた。

会社設立にあたっては、「介護保険における負担が平等を要求されるならば、受ける利益も平等でなければならない」「高齢者・障がい者・社員に関してあらゆる差別は行わない」という理念を掲げた。

この「差別を行わない方針」は、利用者ばかりではなく、同社で働く社員に対しても向けられている。「少数の正規社員と多数の非正規ホームヘルパー」という構成が当たり前の介護業界において、社員が安心して働ける環境を整備するため、非正規社員の正規化に取り組んでいる。一人ひとりの賃金を同業他社よりやや低めに抑えても、一人でも多くの社員を正社員として雇用する努力を継続した結果、以前は3対7だった正規、非正規の比率は現在ではほぼ5対5となっている。

同社では毎年、45 ~ 60名程度を採用している。理学療法士は新卒者が多いが、それ以外の職種は中途採用が大半を占める。同社では採用に際して、経験と人柄を重視していることから、年齢は不問としており、採用者の平均年齢は50歳を超える。

定年引上げの背景

同社では、設立当初から、「働きたい人が働き続けられる職場づくり」と「能力を発揮できるように適材適所」を行ってきた。高齢社員についても同様で、就業規則では「特に必要と認めた者」に限り継続雇用する旨を定めていたが、実際には、健康で働きたいという意欲がある限り、上限年齢を設けずに、継続雇用してきた。また、パフォーマンスが発揮できる限り、仕事の内容や役割なども変えずに、適材適所で配置してきた。

介護福祉など人材確保に悩む業界の中には、人手不足への対応として、単なる労働力として高齢者を雇用するという企業もある。しかし、同社では、高齢社員を、単なる労働力ではなく、高い対人スキルを持った貴重な戦力として位置づけている。

このように、同社では、高齢社員が働き続けるための環境は既に整っていたが、2006年度末に定年到達者が生じる見込みとなったことをきっかけに、定年年齢を60歳から65歳に引き上げることとした

定年制度・継続雇用制度の内容

こうして、2007年4月から、同社の定年退職日は、「定年(65歳)に達した日の属する月の月末」となった。60歳以降も、仕事の内容、役割、役職とも変わらず、賃金も変わらない。

65歳で定年を迎えた後も、健康で意欲があれば、上限年齢を設けずに、継続雇用している。65歳以上であっても、同じ仕事をしてもらうことを基本としているが、健康上の問題や家族の介護などのために、以前と同じパフォーマンスを発揮できなくなった場合は、配置転換したり、本人の希望に応じて労働日数・時間を変えたりしている。体力に自信のなくなった社員を、単独で勤務する訪問介護から、チームで勤務する通所介護施設に配置転換した例などがある。

継続雇用となってからも、仕事内容が変わらないかぎり、定年前と同水準の賃金が支給される。

賃金・評価制度

賃金制度は、「職務が同じであれば、処遇も同じとする」 との方針に基づいて設計されている。

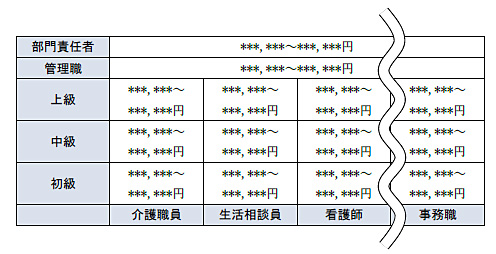

正規社員、非正規社員とも、①基本給、②各種手当、③職責手当-からなる。基本給は、非管理職の場合、職務遂行能力に応じて、初級、中級、上級の3クラスに分かれており、それぞれのクラスごとに賃金の幅が定められている。この幅の中で、勤務内容、資格、経験、技能、勤務成績などを考慮して、各人ごとに決定する。部門責任者や管理職の場合は、職種にかかわらず、賃金の幅は同じである(図表1)。

正規社員、非正規社員とも、同じように評価を行っており、人事考課結果(標語)が一定以上であれば、昇給を行う。

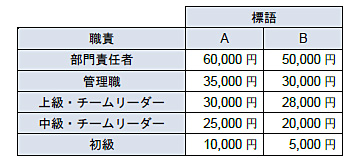

職責によって、職責手当があり、人事考課結果(標語)が一定以上であれば、ランクごとに定められた額を支給する(図表2)。

高齢社員活用のメリット

介護サービスでは、高齢者に対する共感能力が強く求められる。

介護現場では、高齢の入所者から「もう死にたい」と言われることなどもある。これに対し、若いヘルパーではとっさに対応しづらいところもあるが、年齢が上であれば、自身にとっても死は身近なものであるだけに、入所者に共感し、自然に返答しやすい。このような対応を日ごろから目の当たりにすることで、若手社員が学ぶことも少なくないという。

高齢社員活用の工夫

高齢社員を講師とした勉強会の実施

月1回開催するミーティングでは、高齢社員を講師として、ヒヤリハット事例や入所者の個性に応じた対応方法などをテーマに若手社員への指導を行っている。

こうした取組みを行うことにより、社員は入所者の人格をより意識するようになり、それが入所者への声のかけ方や言葉遣いに表れるようになった。高齢社員の働きがいにもつながっているという。

ワークシェアリングの実施

ワークシェアリングにも取り組んでいる。正社員1名と高齢看護師2名が組んで、「月・火・水」と「木・金・土」を担当するようにした。厨房でも、正社員の管理栄養士1名に対して、高齢社員2名が交替制で、8時30分から15時30分まで働いている。また、正社員が平日に休暇を取得した場合に、高齢社員2名が交替制でこれに対応することもある。

このような取組みにより、社員が急に休まざるをえなくなった時にも、柔軟に対応できるようになった。また、短時間・短日数勤務によって、身体的な負担が軽減されることから、より長く働き続けられるようになった。

健康管理

東洋医学を学んだ社員を講師に漢方薬膳教室、介護予防教室を定期的に開催している。

また、個人別に健康状態をチェックするための表を作成し、社員の健康状態を毎日確認している。その上で、大学病院と連携し、健康管理に向けた指導を行っている。

今後の課題

"同社の高齢社員の多さは、訪問介護を担当する非常勤ヘルパーが創業以来ずっと定着して就労した結果でもある。最高齢は77歳である。当然のこととして、リタイアの時期は迫っている。高齢社員の持つ熟練した介護のスキルを、若いスタッフがいかに継承できるかも課題である。介護業界は、人手不足が深刻である。しかし、高齢者の雇用は、その代

替的雇用ではない。人が人を支援する介護という仕事にとって、高齢者を高齢社員が介護することは、より寄り添った介護が可能であるということだ。同社では、この観点を大事にして今後も高齢社員の雇用を実現して行きたいとしている。"