株式会社辻井製作所

-熟練技能を要する工程を標準化・IT化し、高齢者を雇用・採用-

- 戦力化の工夫

- 技術・技能の伝承

- 継続雇用者への肩書の付与

- 身体的負荷の軽減

- 技能の「誰でもできる」化

企業プロフィール

-

創業1919年

-

本社所在地埼玉県川口市

-

業種鋳物部品製造業

-

事業所数2か所

導入ポイント

- 誰もが作業ができるよう、熟練技能を要する工程を標準化・IT化し、身体的負荷を軽減。

- これにより、高齢者が長く働ける環境を整備し、高齢者の採用も実施。

- 2006年から段階的に定年を引き上げ、2013年に65歳に。

-

従業員の状況従業員数 150名 / 平均年齢 44.6歳 / 60 歳以上の割合 24.2%

-

定年制度定年年齢 65歳 / 戦力化の工夫 年代別役割の設定

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 無 / 内容 該当せず

同社における関連情報

企業概要

辻井製作所は、鋳物の街、埼玉県川口市に本社を置く鋳造メーカーである。創業は1919年。事業の柱は鋳造と製缶で、これら2事業で年間売上高の9割を占める。

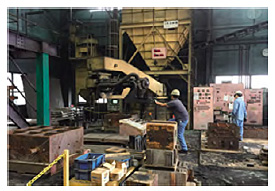

多品種少量生産を得意とし、鋳造部門では建設機械・工作機械・エレベーター用部品、製缶部門では電力会社向けに電柱に取り付ける変圧器ケースなどを製造している。

2001年からは硫酸や硝酸が使用される場所等で用いられる耐酸鉄系合金鋳鉄「アリロン」の製造を開始し、国内独占メーカーとなっている。

最新の設備の導入やIT化による経営合理化に積極的な企業として知られており、2008年には経済産業省主催の「中小企業IT経営力大賞」にて「IT経営実践認定企業」に認定されている。

150名の社員のうち、60歳以上の者は41名と約4分の1を占める。

定年引上げ、高齢者採用の背景

鋳造業には、「3K(きつい、きたない、きけん)」のイメージがつきまとう。それだけに若年者を採用することは困難だった。

若年者を採用することができても、熟練技能が求められる鋳造部門で戦力として活用できるまでにはかなりの時間を要する。

3Kのイメージを払拭するとともに、社員を即戦力化するための方策として、同社が取り組んだのが、作業工程の標準化、IT化だった。

例えば、鋳造部門において、原材料を溶解炉で溶かして、高温の溶湯をつくる溶解工程では製品ごとに材料の比率が違うため、適切な配合となるよう調整する必要があった。かつてはこの調整作業を熟練技能者の経験に頼ってきたが、これをシステム化することで、画面の指示に従って材料を炉に投入しさえすれば、経験が浅い社員であっても適正な配合ができるようになった。

他の工程においても、作業内容を数値化し、マニュアルに記載する作業を進めた。

その一方で、作業者の身体的負荷を軽減するための機械化も進めた。鉄製の枠の中に鋳物砂を詰める造型作業は、重い砂を扱うため、身体的負荷が大きかったが、油圧シリンダ付アームがついたミキサーを導入したことで、負荷はほぼ解消された。

作業工程の標準化・IT化により、それまで熟練技能者だけが保有していた高度な技能が「誰でもできる化」された。そのことで、高齢社員の働く場が失われたわけではなく、身体的負荷が軽減されたことで、むしろ活躍の場が広がった。さらに若い社員と高齢社員が同じ現場で働きやすくなるという思わぬ効果もあった。

このような中、同社では2006年から段階的に定年を引き上げることを決めた。その直接のきっかけとなったのが、公的年金の支給開始年齢の引上げだった。

同社では2000年以前から60歳定年を迎えた後も本人が「やめたい」と言わない限り、雇用を続けてきた。60歳以降の賃金については、公的年金が支給されることを前提に59歳以前の手取額と同程度になるよう額を調整してきた。

ところが、2001年4月から公的年金の支給開始年齢が引き上げられたことにより、従来の賃金の支給額では、年金が支給されるまでの間、手取額が減ってしまう。

これを受けて、同社では、2006年に、定年引上げについての検討に着手した。

定年制度の内容

定年の引上げ

検討の結果、同社では当時の公的年金の支給開始年齢である63歳を定年とし、以降は支給開始年齢の引上げに合わせて、定年も段階的に引き上げることを決めた。

さらに中小企業退職金共済制度を活用して、新たに定年退職時に退職金(一時金)を支給することも決めた。定年引上げ当時、すでに63歳を過ぎていた社員にもさかのぼって退職金を支給した。

2013年4月に老齢基礎年金の支給開始年齢の引上げが完了したことに伴い、2013年4月からは定年を65歳としている。

最新設備の導入により、身体的負担の大きい作業はほぼなくなったこともあり、60歳以降も59歳以前と同じ作業を担当する場合がほとんどである。処遇についても、59歳以前とまったく同じである。

継続雇用制度

65歳で定年を迎えた後は、1年契約の有期雇用となる。契約更新日は誕生日に達した日の翌日である。

仕事の内容は、原則、64歳以前と同じである。社員から希望があれば、変更も可能だが、作業工程は標準化・IT化されており、身体的負荷が大きい作業も少ないため、希望者はほとんどいないという。

勤務時間についてはフルタイムで働く者が大半を占める。

現在、最高齢の社員は造型作業を担当する77歳の社員である。40代で同社に転職し、現在に至っている。

原則、定年と同時に役職から外れるが、後任がいない場合など、役職を継続する場合もある。また、特に優れた技能をもった役職者には、定年後、「指導員」の肩書を与え、後進の指導に当たっている。

高齢者の採用

同社では、溶接の経験者や設計図がある程度理解できるような者は、高齢者であっても採用することがある。現在、60歳以上の社員41名のうち、5名は60歳を超えてから採用された者である。

人事・評価制度など

評価制度

評価シートを用いた人事評価を実施し、その結果を昇級・賞与へ反映している。なお、同制度は65歳以降の継続雇用者に対しても適用される。

高齢社員を活用するための工夫

健康管理

夏場の工場内では、気温が著しく上昇し、とくに高齢社員の熱中症のリスクが高まる。

そこで、同社では、冷房の効いた休憩室を用意し、社員にスポーツドリンクを無料で提供している。

年代別役割の設定

同社では、全社員が生き甲斐をもって働けるよう年代に応じた役割を設定している。若年層については、「ベトナムへの海外出張(指導)を行い、夢や成長につなげる」、中高年層については、「業務の中心となって責任を果たす」、高齢層については、「誇りと生き甲斐を持ち、若年層への指導を中心に取り組む」としている。

このような役割を設定したことで、高齢社員は、「自分たちの姿をみて、若い世代が頑張ってくれている」と励みになり、モチベーションの低下を起こさず働いているという。

今後の課題

作業工程の標準化・IT化は進めたものの、多品種少量生産を行っていることから、新たな製品の製造のために、作業工程を見直さなければいけないことは頻繁にある。

また、生産計画の策定にあたっては、依然として特定の社員頼みとなっているところがあるため、改善を図っていくことが必要である。

さらに、高齢社員だけでなく、若年社員も含め、ITをさらに使いこなせるようにしていくことが必要である。

</br>

(経済産業省中小企業IT 経営力大賞ポータルより)