株式会社 お佛壇のやまき

-65歳定年制実施により、継続雇用者も正社員に復帰可能に-

- 70歳以上まで働ける企業

- 人事管理制度の改善

- 賃金評価制度の改善

- 戦力化の工夫

- コンテスト入賞企業

- 高齢社員の対人スキル活用

- 月単位の休暇制度

- 柔軟な勤務時間制度

企業プロフィール

-

創業1964年

-

本社所在地静岡県静岡市

-

業種仏壇仏具販売

-

事業所数6か所

導入ポイント

- '65 歳定年後も働けるよう1 日あたり4 ~ 8 時間で選べる短時間勤務制度や、年間3または6 か月だけ勤務することができる長期休暇制度など、柔軟な勤務制度を導入

- 定年後も長く働いてもらえるよう社員の声に耳を傾け、4~8時間で選べる勤務や月単位休暇など、柔軟な勤務制度を導入。

- 顧客情報共有システムの導入、社員の多能職化など、柔軟に働くための仕組みも整備。

-

従業員の状況従業員数 34名 / 平均年齢 47.5歳 / 60 歳以上の割合 14.0%

-

定年制度定年年齢 65歳 / 役職定年 無 / 期待する役割 同じ / 定年後の賃金体系 同じ / 戦力化の工夫 高齢社員版「多能職制度」

-

70歳以上継続雇用制制度の有無 有 / 内容 基準該当者を70歳まで継続雇用

同社における関連情報

お佛壇のやまきは、その名が示すとおり、仏壇仏具販売店である。故人とのつながりや想いなど、古くから変わらぬものを大事にする一方で、働き方では様々な新しい工夫に取り組んでいる。

仏壇仏具を購入するのは高齢者層が多い。それだけに、同世代として相談にのることができる高齢社員の活躍の場は広い。

仏壇の購入には時間がかかることも多い。また、仏事のしきたりは地域ごとに異なることもあり、経験を踏まえた対応が求められる。お盆、お彼岸などは忙しいが、年中忙しいわけではない。高齢者にとって、力を発揮しやすく、働きやすい職場と言える。

そのようなこともあり、同社では定期的な新卒採用は行っておらず、中途採用が中心である。

2013年より65歳定年とし、 一定の基準を満たす者を70歳まで継続雇用しているが、より長く働いてもらうための工夫を重ねている。

また、同社では、高齢者雇用だけでなく、時間外労働の削減、年次有給休暇の取得促進など、働き方の改革にも積極的に取り組んでいる。こうした取組みが認められ、2010年には静岡市ワーク・ライフ・バランス大賞、2013年には静岡県知事褒賞、2016年にはワーク・ライフ・バランス大賞・全国大賞を受賞している。

同社では、ワーク・ライフ・バランス推進のために、社長、総務部、店長などで構成するプロジェクトチームを設けており、社員の声を拾いあげ、どのようにすれば働きやすいかについて話し合っている。

制度改善の背景

同社では、2013年に、定年年齢を60歳から65歳に引き上げると同時に、一定の基準を満たす者を70歳まで継続雇用する制度を設けた。

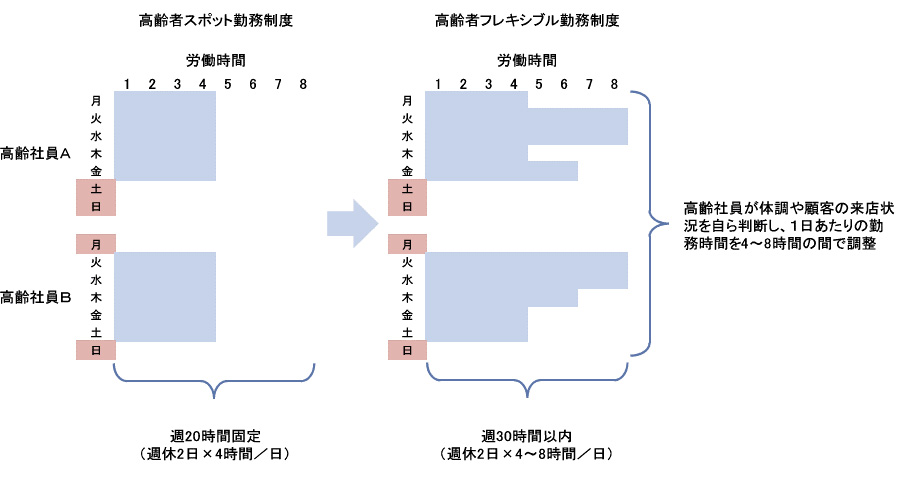

70歳までの継続雇用制度の導入にあたっては、65歳以降の社員に引き続き働いてもらえるよう、フルタイムで働くことができるだけでなく、より短い時間働くこともできるよう工夫することとした。1日あたりの労働時間を4時間とする「高齢者スポット勤務制度」を導入したのである。

これにより、65歳で正社員として働き、さらに、定年後も自分に合わせたかたちで働けるようになったはずであったが、それでも、継続雇用を選択せずに退職する者もあった。1日の労働時間を一律に4時間に制限されるよりは、顧客の来店状況に合わせて、勤務時間を調整できたほうが働きやすいという声があった。また、高齢者の体力には個人差があり、それぞれやりたいこともあるので、高齢社員自身が、自分の体調や事情に合わせて選択できる方がよいとの意見も聞かれた。

政府の働き方改革の動きを受け、働き方全体を見直す中で、継続雇用制度についても、さらに工夫をすることとなった。

定年制度の内容

同社では、かつての定年年齢であった60歳を超えても、新たな定年年齢である65歳までは、役職、職務内容、期待される役割などに変化はない。賃金テーブルも同じものを適用している。

退職金は65歳定年時(12月31日)に在籍した年数に応じて支払われる。

また、規模の小さな企業であることもあり、評価は社長が直接行っているが、評価のしかたについては65歳までは一般社員と同じである。

継続雇用制度の内容

同社では、一定の基準を満たす者を70歳まで継続雇用する制度を設けているが、実際には、希望者については、70歳まで働いてもらうことを目指している。

引き続き、フルタイムで店長として働いている社員もいるが、以下で紹介する、より弾力的な働き方で働いている社員もいる。

高齢者フレキシブル勤務制度

2012年に導入した「高齢者スポット勤務制度」は、1日の労働時間を4時間とし、高齢社員の希望に合わせ、より負荷の軽い働き方で働いてもらおうというものであった。

その後社員の声を踏まえ、2017年より、導入されたのは、「高齢者フレキシブル制度」である。

これは顧客の来店状況や自らの体調などを踏まえ、高齢社員自らの判断で、週労働時間30時間の範囲内において、1日あたりの労働時間を4 ~ 8時間の間で自由に調整できる制度である。

セカンドライフ勤務制度

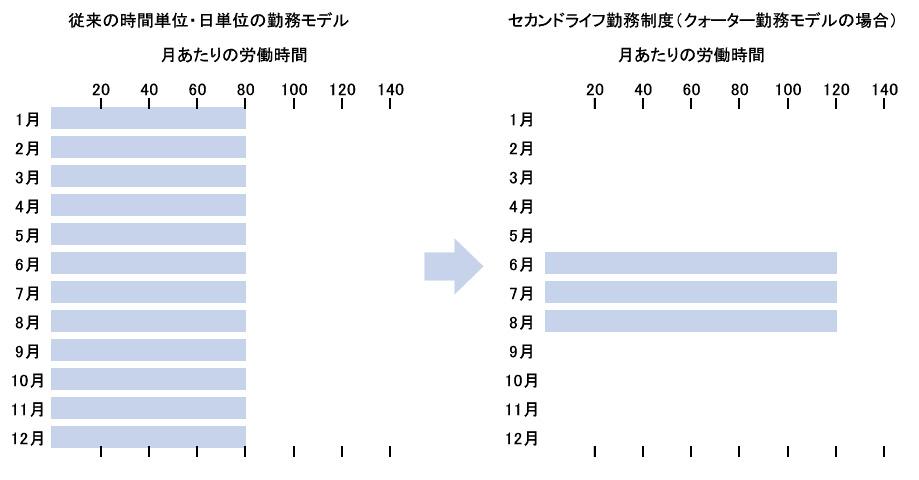

同社では、さらに、「自分のやりたいことと両立するかたちで働きたい」という声にも応え「セカンドライフ勤務制度」を導入することにした。

これは、社員の希望に合わせて、月単位の休暇取得を可能とする仕組みである(図表2)。

高齢社員は、希望に応じて、繁忙期の6 ~8月の3か月だけ勤務するクォーター勤務、繁忙期も含む年間6か月勤務するハーフ勤務を選択できるようになった1。この働き方を選択した社員の中には、休暇中に趣味の絵画で二科展入賞を果たした社員もいる。

運用にあたっての工夫

高齢社員版「多能職制度」

同社では、これまで、社員の休暇取得を促進するため、各社員が、仏壇・仏具の販売、経理業務、レジの操作、商品管理、墓石設計・販売といった様々な業務ができるようになってもらう「多能職」化を進めてきた。

だが、勤務時間が限定されるセカンドライフ勤務制度のもとでは、顧客との商談中に「休暇」期間に入ってしまうことが想定されることから、墓石設計・販売業務といった時間を要する業務を除外した上で、高齢社員向けの新たな多能職制度を創設した。

この制度の創設により、顧客に迷惑をかけることなく、月単位の休暇を取得することが可能となった。

顧客情報共有システム

「セカンドライフ勤務制度」導入に伴う高齢社員の長期不在に対応するため、同社では、顧客情報を社員間で共有できる「顧客情報共有システム」をIT企業と共同で開発、導入した。同システムには、顧客ごとに商談内容や次回に行うべきことなどが記録されている。

同システムの導入により、前回顧客に対応した高齢社員が休暇中であっても、出社中の社員が滞りなく接客できるようになった。さらに休暇終了後も、その間の動きがわかり、速やかに業務に復帰できるようになった。

制度改善の効果

「セカンドライフ勤務制度」導入後、2012年度末及び2016年度末に継続雇用を選択せずに退職した社員それぞれ1名が、繁忙期を含む3か月間、職場復帰することになった。経験豊かな社員の復帰により、顧客サービスの向上、復帰先の店舗の売上向上も期待できる。

同社では、「組織起点の働き方」から、「個人起点の働き方」への転換を目指しているが、新制度の導入により、具体的な事例を社員に示すことができた意義は大きいとみている。

今後の課題

同社では、将来的に継続雇用の上限年齢を80歳まで引き上げることを検討している。

80歳までモチベーション維持しながら働いてもらうためには、単にあと10年継続雇用の上限年齢を引き上げるだけでは十分ではない。同社では、65歳をスタート地点とし、80歳をゴールと想定した新たな継続雇用社員向けの評価制度を確立し、評価結果と報酬をリンクさせ、社員のやる気を引き出すような仕組みを検討する必要があるとみている。

また、同社では、高齢社員について、体力やセカンドライフの観点から、働き方に一定の配慮が必要としつつも、それ以外で特別扱いすることは適切ではないと考えている。今後に向けては、高齢社員と現役世代との間で整合性のある公平な働き方とはどんな働き方なのかについて検討していく必要があるとみている。